Numériser le vivant pour mieux le privatiser

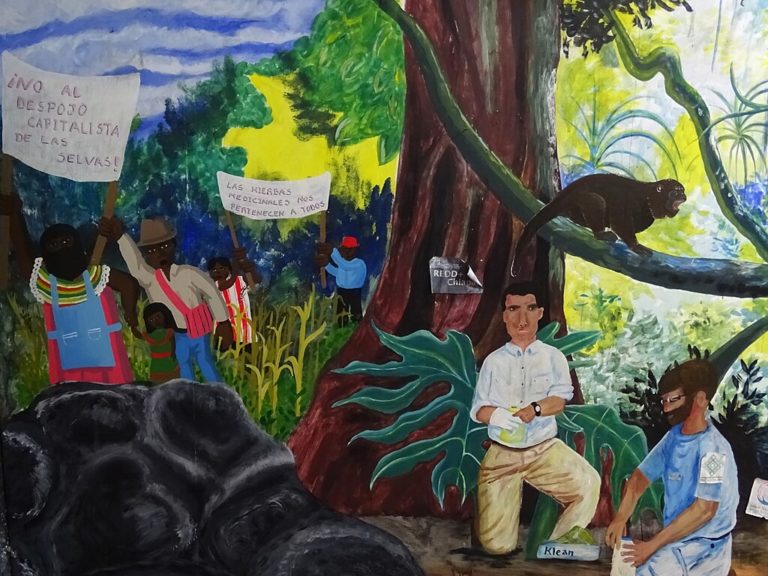

Depuis la convention sur la diversité biologique (1992), les « ressources génétiques » sont sous la souveraineté des États. Lors de la signature de cette convention, les pays pauvres avaient fait un calcul simple : « certes, nous avons peu d’industries, mais nous avons un « or vert » : notre biodiversité ». Différents textes internationaux ont garanti par la suite l’exploitation de ces richesses dans le cadre d’un accord préalable du pays (ou de la communauté) concerné(e) et un partage des avantages résultant de cette exploitation.

Dans le domaine agricole, une partie des « ressources génétiques » (que nous tenterons de définir ici) est stockée, sous forme d’échantillons physiques, dans des « banques de ressources » (on se souvient par exemple du stockage des semences du monde entier dans l’île norvégienne du Spitzberg). Mais pour gagner de la place, accélérer et faciliter des échanges, le génome et autres informations concernant ces ressources sont numérisées et stockées dans des bases de données, souvent en libre accès. Du coup, il est tentant pour les chercheurs et semenciers d’aller piocher dans ces bases de données pour récupérer des informations, sans forcément l’accord des pays dont est issue la ressource ni a fortiori un quelconque partage d’éventuels bénéfices (voir ici).

Pourquoi cette numérisation ? Que dit la législation internationale [1] ? Qu’en pensent les acteurs [2] ? Y a-t-il un risque réel qu’avec la numérisation, la souveraineté des États sur leurs richesses biologiques perde toute signification [3] ? Peut-on imaginer une gouvernance de ces données numérisées sans perdants [4] ?

C’est à ces questions que tente de répondre notre dossier spécial sur la numérisation des ressources génétiques.

[1] , « Numérisation du vivant, partage des avantages : quelle législation ? », Inf’OGM, 13 avril 2021

[2] , « Vivant numérisé : la bataille des acteurs », Inf’OGM, 13 avril 2021

[3] , « La biodiversité : entre open source et États souverains », Inf’OGM, 13 avril 2021

[4] ,

,

, « Appropriation du vivant : peut-on encore contrôler la numérisation ? », Inf’OGM, 17 avril 2021