Actualités

Des semences libres : vraiment ?

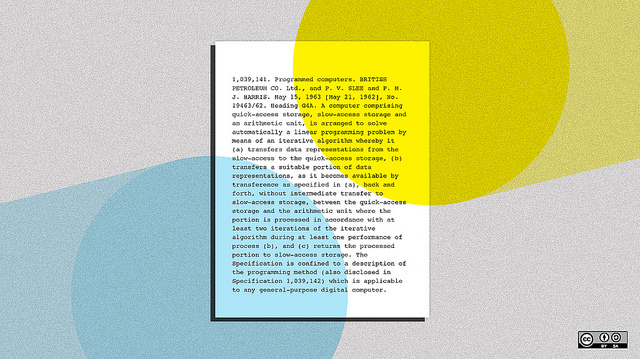

Niels Louwaars, directeur de l’association des semenciers hollandais Plantum, vient de publier un article critique sur ces semences libres, que mentionne l’article ci-dessous d’Inf’OGM d’il y a deux ans. Nous relatons sa position dans un encadré final.

Face à l’appropriation du vivant par les semenciers via les droits de propriété industrielle, des associations, à l’instar de Kokopelli en France, proposent de « libérer les semences », de mettre à disposition de tous des « semences libres ». Concept flou. Mais d’autres, comme l’ONG Agrecol, proposent des « semences en open source », librement reproductibles, sans reversement de royalties. Utopie ou véritable alternative à la confiscation du vivant ? Voici quelques éléments pour le débat.

Jusqu’au début du XXe siècle, dans nos pays occidentaux, les paysans sélectionnaient eux-mêmes leurs semences et se les échangeaient dans des relations de confiance et de proximité. Ces pratiques permettaient un brassage génétique des plantes cultivées assurant un constant renouvellement et une adaptation des populations de semences [1] aux terroirs locaux.

Des semences privatisées

Mais les échanges ou la réutilisation de ces semences ont été interdits ou rendus impossible, sauf parfois à payer une licence ou des droits (semences de ferme [2]) à l’obtenteur, pour plusieurs raisons. D’une part, la production de semences s’est professionnalisée, séparant d’un côté les obtenteurs de nouvelles variétés et les paysans multiplicateurs de semences commerciales ; et de l’autre côté, les paysans utilisateurs de ces semences. Pour se rémunérer, les obtenteurs ont mis en place des droits de propriété industrielle sur la majorité des semences commerciales, essentiellement via les brevets [3] en Amérique du Nord à partir de 1930, et via les certificats d’obtention végétale (COV, [4]) dans de nombreux autres pays occidentaux à partir des années 60. D’autre part, l’inscription obligatoire au catalogue des variétés, dans certains pays (comme dans l’Union européenne), des variétés pouvant être cultivées, a également interdit les possibilités d’échanges entre paysans. Enfin, les nombreuses variétés hybrides des semenciers ont rendu inintéressante la multiplication des produits de leurs récoltes. Triple conséquence : la diminution du choix variétal (du moins en terme de diversité génétique [5]), avec des variétés productives mais exigeantes et fragiles qui obligent souvent à artificialiser le milieu agricole avec engrais et pesticides, pour lesquels sont principalement conçues ces semences industrielles ; le renchérissement des semences, dont le prix de vente inclut les droits de licence versés à l’obtenteur ; et enfin, l’illégalité dans laquelle se met le paysan quand il échange des semences protégées avec ses voisins. En effet, même si, en France, la loi biodiversité du 8 août 2016 a rendu l’échange de semences possible entre paysans pour des variétés non couvertes par un COV [6], cet échange reste interdit pour toute variété protégée.

Protéger les semences autrement ?

Les industries semencières opèrent une concentration croissante : avec les fusions/acquisitions en cours dans ce secteur, trois entreprises [7] seulement contrôleront plus de 60 % du marché mondial des semences certifiées, majoritaires dans les pays occidentaux. Cela va de pair avec l’augmentation de l’appropriation du vivant : de moins en moins de semenciers, mais qui verrouillent de plus en plus l’accès aux « ressources génétiques » en déposant des brevets larges sur des séquences génétiques, des caractères morphologiques ou des fonctions. Avec un tel rythme de privatisation, le matériel génétique à partir duquel on peut encore opérer librement [8] pour créer de nouvelles variétés se réduit inexorablement.

Pour être certain que la création variétale ne sera pas demain réservée à quelques multinationales, plusieurs pistes ont été explorées ces dernières années. Les propositions vont de l’interdiction pure et simple de l’appropriation du vivant, à celui d’une protection classique mais avec licences obligatoires [9] [10], en passant par des engagements volontaires type open source.

En avril de cette année, Agrecol, une ONG allemande, a justement mis sur le marché deux variétés sous licence open source, une de tomate et une de blé [11]. L’open source est un concept plus connu en matière de logiciel informatique : dans les grandes lignes, le développeur d’un logiciel rend publics les codes sources de son programme, qui est librement, légalement et gratuitement accessible et améliorable par tout un chacun (en fait essentiellement la communauté des développeurs…) tant que l’auteur initial est mentionné. Transposé en matière de semences, cela signifie qu’une variété mise sur le marché sous licence open source est également librement, légalement et gratuitement accessible et améliorable par chaque acteur de la filière (sélectionneur mais aussi paysan…). Le sélectionneur d’une telle variété est sensé avoir vérifié au préalable qu’elle ne renfermait a priori aucun composant breveté. Mais comment a-t-il pu faire cette vérification ? Seules les grandes multinationales disposent en effet des moyens logistiques et financiers de faire une veille efficace sur les brevets.

Johannes Kotschi, concepteur de cette licence, nous confie : « Une certitude absolue que notre matériel de multiplication ne renferme aucun brevet n’existe pas. C’est un problème auquel chaque sélectionneur de plantes est confronté, qu’il veuille les protéger par un droit de propriété intellectuelle ou par une licence open source. On ne peut que se référer aux connaissances existantes. Avec la documentation détaillée de tout processus de sélection exigée par Nagoya, la probabilité d’exclure un tel cas est très élevée ». On verra dans un article à paraître que cette foi dans le Protocole de Nagoya, censé défendre les droits des paysans, est sans doute un leurre (voir aussi plus bas).

Cette licence open source d’Agrecol [12] opère comme un contrat, régi par la loi allemande. La licence dit que « vous pouvez utiliser cette semence de différentes manières mais vous n’êtes pas autorisés à la doter d’une protection industrielle (COV ou brevet), pas plus que pour tous les développements successifs de cette semence » (voir encadré 1).

Que dit la licence open source d’Agrecol ?

« En acquérant ou en ouvrant le paquet de ces graines, vous acceptez, au moyen d’un accord, les dispositions d’un contrat de licence où aucun frais ne vous incombe. Vous vous engagez surtout à ne pas limiter l’utilisation de ces graines et de leurs améliorations, par exemple en faisant une demande de droits de variété végétale ou de droits de brevet sur les composants des graines. Vous ne transmettez les graines, et les descendants obtenus à partir de celles-ci, à des tiers que dans les termes et conditions de cette licence. Vous trouverez les dispositions exactes sur les licences à www.opensourceseeds.org/licence. Si vous ne souhaitez pas accepter ces dispositions, vous devez vous abstenir d’acquérir et d’utiliser ces graines » [13].

Le principe de la Licence Open Source impose que tous les futurs utilisateurs de ces semences sont obligés d’utiliser cette même licence, sans faire valoir aucun droit lié à la protection intellectuelle (brevet, COV, droit des marques, copyright, etc.).

Et si vous passez outre cette interdiction de dépôt d’une protection industrielle, mal vous en aura pris : la licence stipule que vous aurez à payer des dommages à Agrecol, et que vous ne pourrez plus utiliser ces semences open source. Elle ne dit pas cependant sur quels moyens juridiques et matériels concrets reposeront ces éventuelles poursuites. Interrogé par Inf’OGM, Johannes Kotschi se veut rassurant : « La licence est basée sur la loi civile allemande, qui fait partie des Traités des Nations unies et respecte la loi civile internationale. Presque tous les États sont sous cette loi ». Il affirme qu’en cas de procès, il y aurait trois moyens de tracer le matériel open source utilisé afin de prouver une infraction sur la licence : « a) une comparaison du phénotype et autres caractéristiques du matériel ; b) une analyse de la documentation du processus de sélection utilisé pour la nouvelle variété (quel type de matériel génétique a été utilisé, obtenu à partir de qui, et selon quels termes) ; d’après le Protocole de Nagoya, cette documentation a dû être élaborée ; et c) il existe des cartes génétiques comparatives ». Réaliste, il conclut néanmoins qu’il s’agit « d’une procédure complexe, qui ne serait pas réalisée en routine », mais seulement en cas de procès, pour prouver l’infraction. Là encore, on aimerait y croire. Pourtant, et on le verra dans un article à paraître fin 2017 dans le dossier spécial Droit de propriété intellectuelle, cette documentation exigée par le Protocole de Nagoya est, selon certains acteurs, facilement détournable. Guy Kastler, de la Confédération paysanne, nous donne au moins deux raisons d’être prudents : « les dizaines d’échanges de ressources phytogénétiques entre opérateurs (…) ne sont jamais enregistrés lorsqu’il s’agit de variétés commerciales et presque jamais lorsqu’il s’agit de ressources soumises au Protocole de Nagoya dont l’application n’est que « volontaire » en Europe, et donc non respectée ; [(…) et il y a de nombreux] croisements et rétro-croisements jalousement protégés par le secret industriel, précédant la commercialisation de l’immense majorité des nouvelles variétés ». Comment pourrait s’y retrouver un juge ?

Un « domaine public viral » !

D’autres initiatives avaient fleuri au préalable, notamment en 2012 aux États-Unis, avec l’Open Source Seed Initiative (Ossi). Pendant deux ans, un groupe composé de sélectionneurs publics (dont Jack Kloppenbourg de l’Université du Wisconsin – États-Unis), mais aussi d’artisans semenciers privés et d’ONG prônant la souveraineté alimentaire, a travaillé sur un schéma de licence en open source. Mais au bout de deux ans, le groupe est parvenu à une conclusion inattendue : dans le contexte des lois actuelles, une telle licence est impossible, et même pas forcément souhaitable. Ne fait-on pas « le jeu de nos maîtres » en utilisant leurs propres outils juridiques, même si c’est pour tenter de les retourner contre eux ? Ou, dit autrement, ne doit-on pas tout simplement refuser la privatisation du vivant ? Oui, mais alors, comment mettre sur le marché des semences « libres » ?

Dans un article [14] devenu célèbre chez les partisans des semences libres, Jack Kloppenbourg propose finalement une « quasi licence ». D’après Calimaq Aka et Lionel Maurel [15], « l’outil proposé par l’Ossi n’est en réalité pas vraiment une « licence » au sens propre, mais il constitue plutôt un « engagement » ou une « déclaration » (« Pledge » en anglais). On n’est pas véritablement comme avec la GNU-GPL [16] ou les Creative Commons devant un contrat liant deux parties, mais plutôt devant un engagement public pris par le ré-utilisateur de la ressource vis-à-vis de tous. Ce mécanisme se présente sous la forme d’un texte figurant sur les paquets de graines distribués par l’Ossi, dont l’utilisateur est réputé accepter automatiquement les termes en l’ouvrant » (voir encadré ci-dessous). Ce qui, juridiquement, s’appelle une Shrink Wrap Licence (licence d’adhésion par déballage).

Ironie de l’histoire : c’est le même type de licence qu’acceptent les paysans lorsqu’ils ouvrent un sac de semences de Monsanto, mais bien sûr avec des objectifs totalement opposés, l’un pour interdire la reproduction des semences du sac, et l’autre pour l’encourager librement et gratuitement. Pour Aka et Maurel [17], « On est (…) devant un engagement à respecter le domaine public et à ne pas porter atteinte à son intégrité par le biais de nouvelles enclosures [18]. Ce n’est pas exactement la même chose que la clause de partage à l’identique (Share Alike [19]) que l’on retrouve dans les licences « copyleft » et c’est ce qui [nous] fait plutôt parler d’un « domaine public viral » (…) jamais vu auparavant ».

Texte de l’Ossi sur les étiquettes des sachets de semences

« Cet engagement Open Source Seed vise à garantir votre liberté à utiliser les graines contenues à l’intérieur de quelque manière que vous choisissez, et de s’assurer que ces libertés profitent à tous les utilisateurs ultérieurs. En ouvrant ce paquet, vous vous engagez à ne pas restreindre l’utilisation par des tiers de ces graines et de leurs dérivés par des brevets, licences ou tout autre moyen. Vous vous engagez à ce que si vous transférez ces graines ou leurs dérivés, ils seront également accompagnés de cet engagement » [20].

La différence entre cette « licence d’adhésion par déballage », qualifiée d’engagement, de l’Ossi, et la licence d’Agrecol, qualifiée elle, de « contrat », semble minime : le non respect des clauses du contrat peut théoriquement conduire à engager la responsabilité contractuelle, alors qu’un non respect d’engagement volontaire ne conduit à aucune conséquence pour le contrevenant. En tout cas, l’objectif est le même : empêcher que ces semences ne soient privatisées par un droit de propriété industrielle. Mais y parvient-on vraiment ?

Les limites des systèmes alternatifs

Partout dans le monde, le système juridique a été façonné certes, par le législateur, mais toujours avec une forte influence des lobbies. C’est ainsi par exemple que l’Office européen des brevets (OEB) qui délivre, entre autres, des brevets sur les plantes, a été mis en place officiellement en étant indépendant des instances de l’Union européenne. Résultat : il bénéficie d’un régime d’immunité, au bon vouloir de son président et de son conseil d’administration, et délivrait jusqu’à récemment des brevets sur des plantes issues de « procédés essentiellement biologiques » (comme un croisement naturel). Ce n’est que grâce à une forte mobilisation de la société civile mais aussi du Parlement, de la Commission et du Conseil européens que cette pratique a officiellement été stoppée à partir du 1er juillet de cette année [21]. Mais « le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen, tel que modifié le 29 juin, ne précise pas si l’exclusion de la brevetabilité des animaux et végétaux issus de procédés essentiellement biologiques concerne également les parties de végétaux ou d’animaux issus de procédés essentiellement biologiques. Il ne précise pas non plus, comme le fait le droit des brevets français, que les informations génétiques que contiennent les animaux et végétaux issus de procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables » [22].

Dès lors, l’interdiction de breveter des plantes issues d’un procédé essentiellement biologique reste facilement contournable, ce qui a été récemment dénoncé par des politiques comme Philippe Lamberts, co-président du groupe des Verts/ALE au Parlement européen [23], mais aussi par une organisation paysanne, la Coordination européenne Via Campesina [24]. Avec une telle possibilité, les multinationales semencières auront beau jeu de déclarer dans un premier temps que certaines informations génétiques contenues dans ces semences « libres » sont en fait protégées par leurs brevets ; puis, dans un second temps, de faire interdire par la justice l’utilisation et la vente de ces semences…

Sans détailler plus avant les subtilités des textes de lois autour de l’appropriation du vivant, retenons qu’ils ont été taillés sur mesure pour rendre cette appropriation possible. Ce n’est qu’au prix d’une lutte acharnée de la société civile, menée par exemple en France par le Réseau Semences paysannes et la Confédération paysanne, et au niveau mondial, par La Via Campesina, que des petits grains de sable sont glissés dans cette législation pour juguler l’appétit des multinationales. Mais cette lutte juridique, longue et souvent complexe, ne pourrait justifier par ailleurs un immobilisme de la société civile dans son ensemble et des paysans en particulier, sous peine de disparition des derniers espaces d’échanges de semences.

Guy Kastler, ancien délégué du Réseau semences paysannes et militant de la Confédération paysanne, lutte depuis plus de 30 ans pour la renaissance des semences paysannes. Dans un long texte intitulé « Le logiciel et le marché libre doivent-ils libérer les semences ? » [25], il conclut : « La protection des semences paysannes ne peut pas reposer sur un système open source numérisé, ni sur un commerce libre des semences, ni sur la seule exploitation des dernières brèches du système juridique actuel. Elle exige l’interdiction de tout DPI [droit de propriété industrielle] sur le vivant et la reconnaissance positive des droits collectifs des paysans de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre leurs semences, de les protéger des contaminations génétiques, des délocalisations et de la biopiraterie, et d’accéder librement aux semences de leurs parents enfermées dans les collections publiques. Appliquer concrètement et immédiatement ces droits collectifs en dépit des lois iniques actuelles est le meilleur moyen d’obtenir leur inscription dans les lois de demain. La désobéissance civique est aujourd’hui le meilleur moyen de développer les systèmes semenciers paysans et d’arrêter la progression des semences génétiquement manipulées et brevetées ».

La croissance des réseaux, formels ou non, d’échanges de semences dans les pays du « Nord » témoigne de cette prise de conscience et de cette résistance. Dans la majorité des pays en voie de développement, les semences actuellement utilisées par les paysans sont encore majoritairement des semences paysannes ou des semences d’obtenteurs publics ayant évolué dans les champs des paysans. Pour les paysans pauvres du Sud, qui n’ont pas les moyens d’acheter chaque année des semences certifiées pas forcément meilleures que les leurs, le don et les échanges de semences sont fondamentaux et le seront encore dans le futur. Des programmes de recherche publique avec des semences libres de droit [26] ainsi que des programmes de sélection participative sont plus que jamais nécessaires.

Des semenciers… forcément critiques sur l’open source seed

Le directeur de l’association des semenciers hollandais Plantum, vient de prendre position sur l’open source seed, dans un article de septembre 2019 [27]. Pour lui, dans ma mesure où ces projets interdisent de mettre une protection sur une future obtention végétale, ils bloquent l’innovation variétale. En effet, selon lui, aucun semencier ne se lancera dans des dépenses pour mettre au point une nouvelle variété s’il ne peut la protéger ensuite. Une des alternatives citées est « le pool de brevets« [28], ou l’encadrement du droit de breveter le vivant, notamment en ce qui concerne les procédés essentiellement biologique, ce qui est actuellement en discussion au sein de l’OEB [29].

[2] Semences commerciales reproduites à la ferme, voir notre lexique semences.

[3] voir la FAQ sur les brevets.

[4] voir la FAQ sur les COV.

[5] Aux dires des grosses entreprises semencières qui enregistrent de nombreuses nouvelles variétés chaque année au catalogue, le choix variétal au contraire ne cesse d’augmenter. Une excellente étude sur le blé a prouvé que si certes, le nombre de variétés inscrites au catalogue augmente, la diversité génétique elle, ne cesse de diminuer, voir Expertise et synthèse : Quels indicateurs pour suivre la diversité génétique des plantes cultivées ? le cas du blé tendre cultivé en France depuis un siècle.

[6] La commercialisation de semences non inscrites au catalogue officiel était jusque-là interdite mais les échanges possibles dans d’autres cadres : recherche, sélection, conservation… La commercialisation est entendue comme la vente ou l’offre, contre rémunération ou pas, en vue d’une exploitation commerciale. Voir par exemple : http://www.graines-de-noe.org/p/reglementation-des-semences.html

[7] Il s’agit des fusions/acquisitions de Monsanto et Bayer, Chemchina et Syngenta, et DuPont et Dow Chemical, , « Oligopole semencier : main basse sur notre alimentation », Inf’OGM, 21 juin 2017

[8] « Free to operate (FTO) » disent les anglophones. Toute création variétale débute aujourd’hui par une revue des éventuels brevets déposés, c’est la vérification que ce matériel est bien FTO.

[9] , « Semences : vers un régime juridique alternatif pour les paysans », Inf’OGM, 26 mai 2016

[10] L’ONG Crocevia nous signale également les « droits collectifs gérés par les agriculteurs ».

[11] German breeders develop ‘open-source’ plant seeds, Lucas Laursen, Jun. 12, 2017.

[12] voir le site d’Agrecol.

[14] « Re-purposing the master’s tools : the open source seed initiative and the struggle for seed sovereignty », 2014, The Journal of Peasant Studies.

[15] Respectivement juriste et bibliothécaire. Ils ont exprimé leur point de vue dans « La licence est dans le pré ? Intérêt et limites des licences libres appliquées aux semences ».

[16] La licence publique générale GNU, ou GNU General Public License (son seul nom officiel en anglais, communément abrégé GNU GPL, voire simplement « GPL »), est une licence qui fixe les conditions légales de distribution d’un logiciel libre du projet GNU.

[17] « La licence est dans le pré ?… », article cité

[18] Le mouvement des enclosures fait référence aux changements qui, dès le XIIe siècle mais surtout à partir de la fin du XVIe et au XVIIe siècle ont transformé, dans certaines régions de l’Angleterre, une agriculture traditionnelle dans le cadre d’un système de coopération et de communauté d’administration des terres (généralement champs de superficie importante, sans limitation physique) en système de propriété privée des terres (chaque champ étant séparé du champ voisin par une barrière, voire une haie comme dans un bocage). Les enclosures marquent la fin des droits d’usage, en particulier des communaux, dont un bon nombre de paysans dépendaient (définition wikipédia).

[19] partage de l’œuvre, avec obligation de rediffuser selon la même licence ou une licence similaire (version ultérieure ou localisée) (définition wikipédia).

[20] Des graines open-source pour jardiner librement, Guillaume Champeau – 18 avril 2014.

[21] , « Brevets européens sur le vivant : un garde-fou insuffisant », Inf’OGM, 12 juillet 2017

[22] Ibid

[23] http://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/opinion/loffice-europeen-des-brevets-ne-supprime-toujours-pas-la-privatisation-du-vivant/

[24] http://www.eurovia.org/fr/loffice-europeen-des-brevets-jette-un-ecran-de-fumee-pour-tenter-de-cacher-les-brevets-sur-le-vivant/

[25] « Le logiciel et le marché libre doivent-ils libérer les semences ? », Revue Nécessaire, N°3, septembre 2012, disponible en libre accès.

[26] Voir également Cycle de séminaire sur le modèle « Open Source » appliqué aux semences et aux séquences génomiques (septembre – décembre 2017), vidéo de la séance introductive du 12 septembre.

[27] Niel Louwaars, 2019, « Open Source Seed, a Revolution in Breeding or Yet Another Attack on the Breeder’s Exemption ? », Frontiers in Plant Science, 10:1127, doi10.3389/fpls.2019.01127

[28] voir notre article , « Brevets : certains semenciers enterrent la hache de guerre », Inf’OGM, 7 mai 2018

[29] , « Le Parlement européen persiste dans son opposition aux brevets », Inf’OGM, 3 octobre 2019