Actualités

UE – Un colza transgénique, tolérant un herbicide, autorisé pour l’alimentation humaine et animale

Le colza Ms8*Rf3 de Bayer CropScience [1], génétiquement modifié pour tolérer les herbicides à base de glufosinate d’ammonium, a été autorisé commercialement pour l’alimentation humaine le 25 juin 2013 par décision de la Commission européenne. Ce colza était déjà autorisé pour l’alimentation animale (tourteaux de colza) et pour l’alimentation humaine mais sous forme d’huile uniquement. Comme le souligne l’Anses dans son avis du 5 janvier 2012, le dossier qui vient d’aboutir a pour objectif « de couvrir la présence accidentelle et non intentionnelle de graines de colza MS8, RF3 et MS8xRF3 dans l’alimentation humaine » [2].

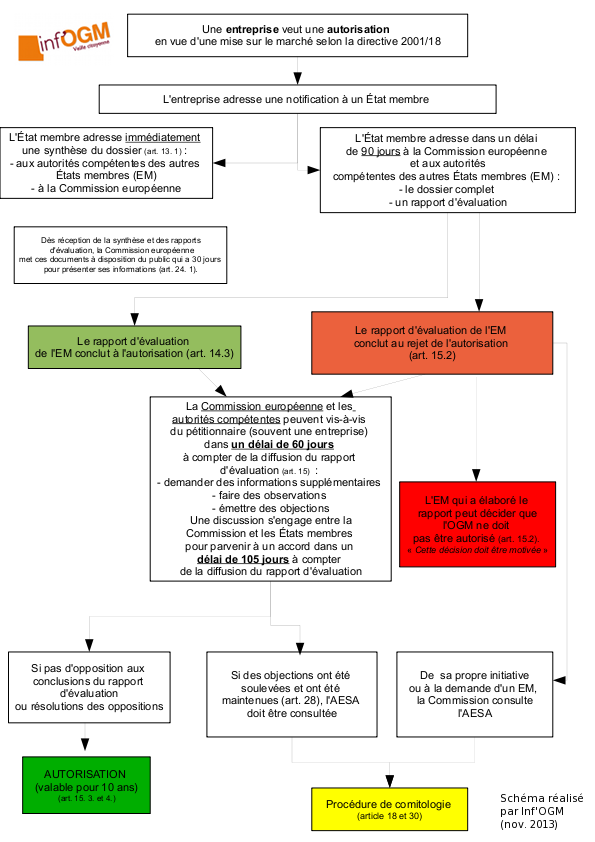

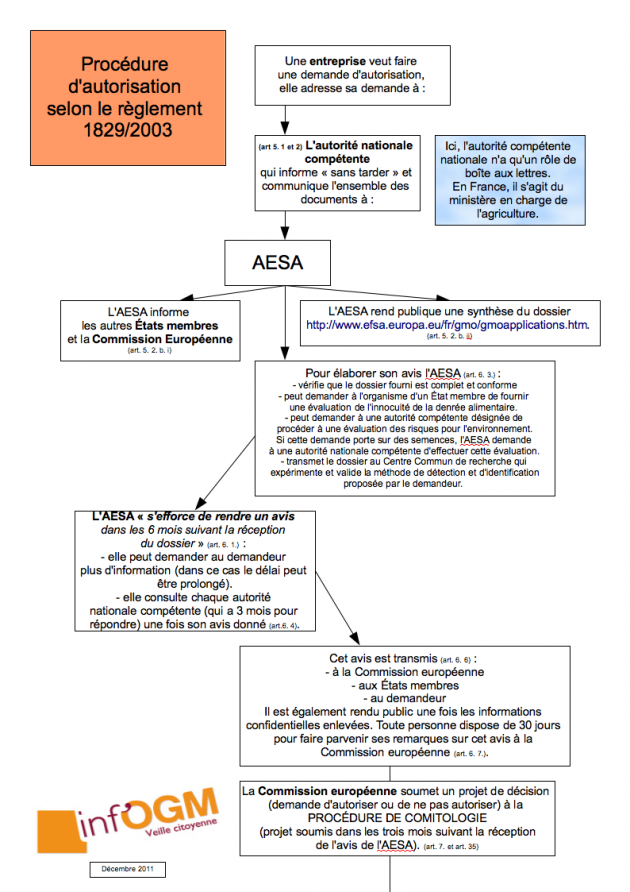

La Commission européenne a délivré l’autorisation en s’appuyant sur l’avis des experts européens de l’Agence européenne de sécurité alimentaire (AESA) qui, en septembre 2012, avaient considéré que ce colza ne présentait pas plus de risque qu’un colza non transgénique. Suite à l’absence de majorité qualifiée pour ou contre cette autorisation lors des deux votes des États membres, en avril puis en mai 2013, la Commission européenne avait hérité de la responsabilité de la décision finale. Les règles de comitologie actuelles n’imposent plus à la Commission européenne d’autoriser une PGM du seul fait qu’elle avait soumis aux États membres une proposition d’autorisation. Mais cette absence d’obligation n’a finalement pas modifié la tendance : elle continue d’autoriser les PGM lorsque la décision lui revient.

Ce colza n’est, en revanche, pas autorisé pour la culture. Seuls quatre pays ont délivré une autorisation de mise en culture pour ce colza GM : le Canada en 1996, le Japon en 1998, les États-Unis en 1999 et l’Australie en 2003. Car la culture du colza pose de très nombreux problèmes de dissémination et de transfert de matériel génétique avec des plantes apparentées, comme la ravenelle et la moutarde. Ces risques ont été reconnus par l’Inra dès la fin des années 90, ce qui avait alors incité le gouvernement français à adopter un moratoire sur deux autres colzas GM, les colzas Ms1*Rf1 et Topas 19/2. Leurs autorisations – et notamment celle pour la culture – ont expiré en avril 2007.

[1] , « Colza Ms8*Rf3, Ms8, Rf3 », Inf’OGM, 25 octobre 2017