Actualités

UE – Des brevets sur les chimpanzés

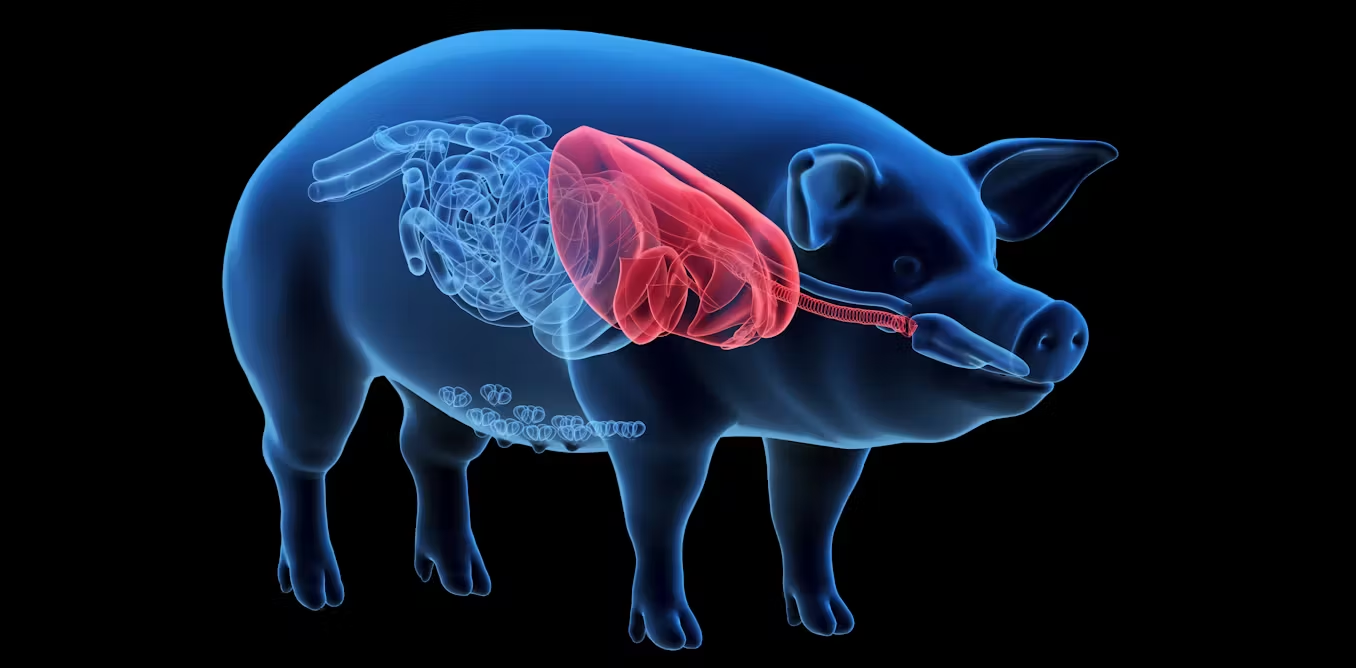

En 2012, l’Office européen des brevets (OEB) a accepté trois brevets sur des chimpanzés génétiquement modifiés. Selon le collectif « No patents on Life » (pas de brevet sur le vivant) [1], ces animaux transgéniques sont destinés à des recherches pour l’industrie pharmaceutique. Plusieurs organisations européennes ont décidé de s’opposer, légalement, à ces brevets et demandent leur suppression immédiate. Deux brevets (EP1456346 et EP 1572862) appartiennent à une entreprise étatsunienne Intrexon, active dans le domaine de la biologie synthétique. Le troisième brevet (EP 1409646) appartient à l’entreprise étatsunienne Altor BioScience, en collaboration avec genentech (filiale du groupe pharmaceutique suisse Hoffmann / La Roche) et couvre la « fabrication » de chimpanzés ayant un système immunitaire humanisé.

L’OEB a délivré environ 1200 brevets sur des animaux en 20 ans et dès 2006, un brevet (EP 0811061) a été accordé sur un grand singe génétiquement modifié pour étudier les causes du cancer. Suite à une action de Greenpeace, le titulaire du brevet a retiré certaines de ses allégations. En 2010, c’était l’entreprise Bionomics qui avait obtenu un brevet (EP 1852505) sur des chimpanzés génétiquement modifiés pour souffrir d’un trouble épileptique.

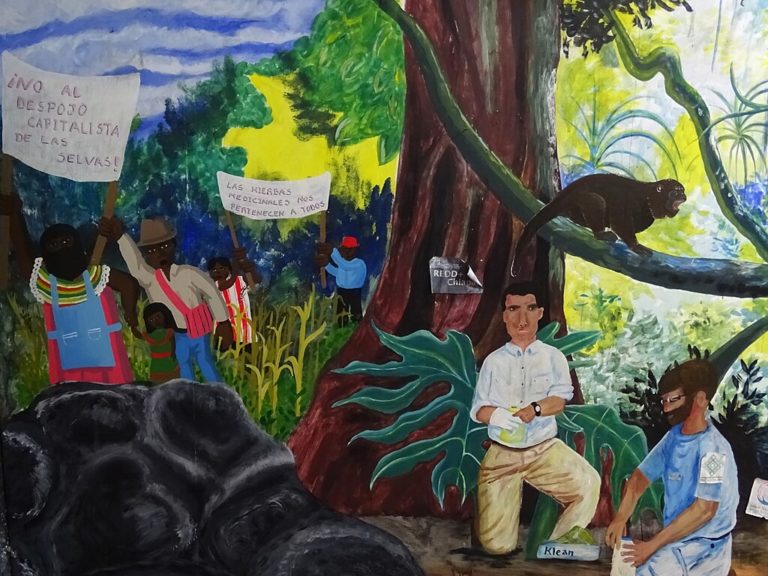

Comme le précise Ruth Tippe de « No Patents On Life », « au cours des dernières années, nous avons assisté à une forte augmentation du nombre d’animaux utilisés dans les expériences en matière de biotechnologie. L’OEB ne doit pas inciter à mener plus d’expériences pour des raisons commerciales ». Or certains pays de l’Union européenne ont déjà interdit les expérimentations animales avec des grands singes. Accorder des brevets sur des primates génétiquement modifiés pourrait alors devenir un levier économique très important pour la recherche biotechnologique. Mais sans être contradictoire, les brevets ont un double effet. D’une part, ils favorisent la concentration industrielle, de l’autre, dans des domaines à innovation séquentielle (toute innovation est fortement dépendante d’autres innovations), les brevets ont un aspect verrou qui prend le pas sur tout effet de garantie de retour sur investissement. Donc ils ont un effet néfaste pour l’innovation, ainsi que le montre l’étude de Bessen et Maskin [2].

[2] James Bessen & Eric Maskin, 2009. « Sequential innovation, patents, and imitation », RAND Journal of Economics, RAND Corporation, vol. 40(4), pages 611-635, http://ideas.repec.org/e/pbe44.html