Innocuité et toxicologie des OGM : quelle recherche à partir de quelles données ?

En mai 2009, l’Académie étasunienne de Médecine Environnementale (American Academy of Environmental Medicine – AAEM, fondée en 1965 par des cliniciens de différentes spécialités intéressés aux interactions entre l’Homme et son environnement) prenait position sur le débat des PGM en dénonçant le risque grave que fait courir la consommation alimentaire de PGM [1]. Mais si l’AAEM a basé son avis sur des articles scientifiques, d’autres données de terrain sur de possibles impacts ne sont pas toujours traduites en articles. Et plusieurs écrits de presse ou position d’associations peuvent utiliser ces données de terrain non publiées dans la presse scientifique, à l’image du dernier article de Jeffrey Smith sur le sujet [2]. L’occasion pour Inf’OGM de poser la question de la place de ces données dans l’évaluation des PGM et du fonctionnement de la recherche en charge de ces évaluations.

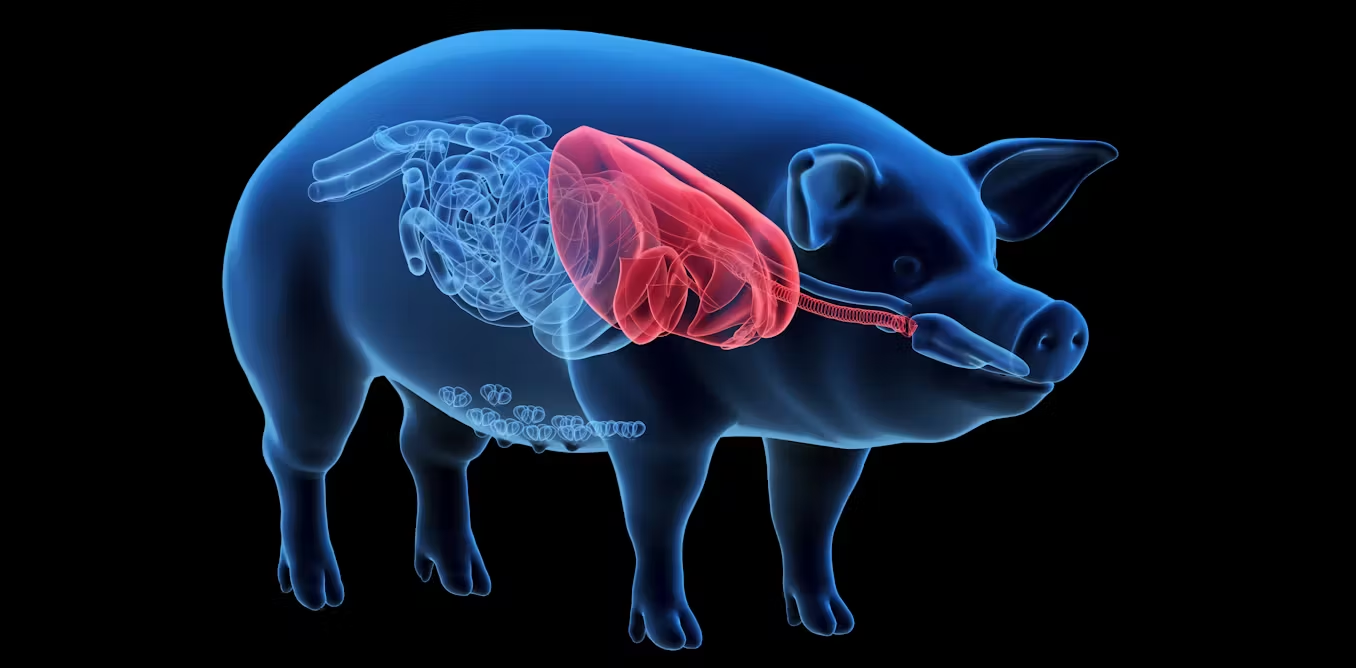

Dans son positionnement, l’AAEM fait référence à « des études [qui] montrent de sérieux risques sur la santé liés à la consommation alimentaire de PGM ». Pour elle, ces études démontrent entre autres des dérèglements de notre système immunitaire, des modifications de la structure et du fonctionnement du foie, des modifications dans les reins, pancréas et rate et du système immunitaire intestinal. L’AAEM précise qu’elle est moins impressionnée par les impacts eux-mêmes que par la démonstration, dans l’ensemble des études citées, des liens de cause à effet entre PGM et nuisances, liens qui apparaissent constants, spécifiques et proportionnels aux doses de PGM consommées. Ce positionnement de médecins états-uniens se fait donc sur la base de données tirées d’articles publiés dans des revues scientifiques à comité de relecture.

Quels résultats sont recevables ?

Certains articles de presse ont mixé études scientifiques publiées avec d’autres données de terrain. Ainsi, l’article de Jeffrey Smith reprend d’une part la liste des études de l’AAEM et ajoute d’autre part certaines données non publiées dans des revues scientifiques, comme les effets du coton Bt sur des buffles en Inde [3], des truies aux Etats-Unis ayant connu des avortements [4] ou la mort de vaches en Allemagne, de moutons en Inde et de chevaux, buffles et poulets aux Philippines. Ces données ne font pourtant pas l’objet de publications scientifiques. Et cette différence entre données de terrain et données publiées est importante car il en va théoriquement de la recevabilité des données fournies aux politiques pour prendre leurs décisions.

Acter que seuls les articles scientifiques peuvent être « recevables » dans les débats d’experts et de société sur les PGM pose la question de savoir pourquoi les laboratoires ne s’intéressent pas systématiquement aux données amenées du terrain sur la place publique par des associations. Ne serait-ce que pour les démentir.

Actuellement, outre les données de terrain citées par Jeffrey Smith, un récent rapport de l’association indienne Navdanya sur les impacts négatifs des cultures de coton Bt sur la fertilité des sols de culture [5] mériterait peut-être de faire l’objet d’études scientifiques. Sans parler des travaux non conduits en laboratoire par manque de financement comme celui du Pr. Traavik qui souhaitait analyser des prélèvements sanguins chez des paysans philippins présentant des réactions allergiques à du maïs Bt [6].

Rôle de la recherche publique

Ce point de discussion sur la recevabilité des données « scientifiques » n’est pas anodin. Il relève notamment du fonctionnement de la recherche sur une problématique de société. Par exemple, confirmer ou infirmer des données de terrain apportées par des ONG pourrait-il être un travail attendu de la recherche publique ? Mais la réponse à cette question pour ce qui relève des PGM se trouve peut-être dans une autre question plus basique, celle de la manière dont le débat de société est posé en termes scientifiques. Ce débat repose sur le concept de base que les PGM ne posent pas de problèmes et que la preuve doit être amenée qu’elles en posent. Or, pour reprendre le GIET qui interpelle la Commission européenne sur l’innocuité du maïs Mon810 [7], on peut estimer que la bonne question est plutôt « les PGM posent problème, preuve doit être apportée qu’elles n’en posent pas ». Partant de là, il est facile d’imaginer que le milieu scientifique – ou a minima les laboratoires d’entreprises ou travaillant pour elles – serait amené à effectuer plus d’études d’impacts afin d’apporter les preuves d’innocuité, notamment pour vérifier les données de terrain !

[2] « Des médecins conseillent d’éviter de consommer des OGM », J.M Smith, Sentient Times, 22 juillet 2009

[3] [-http://www.responsibletechnology.org/utility/

showArticle/ ?objectID=2468]

[4] Communication personnelle à Jeffrey Smith de Jerry Rosman, http://www.realfoodcoopnews.com/

[5] cf. Inf’OGM ACTU n°19, avril 2009, INDE – Le coton Bt “tue” les sols selon l’association écologiste Navdanya

[6] cf. Inf’OGM n°74, avril 2006, INDE – Coton Bt et santé des agriculteurs

[7] cf. Inf’OGM n°11, juillet 2008, PGM : prouver leur innocuité