Actualités

L’Anses transparente sur les limites de sa propre expertise

Début mars 2023, l’Anses listait les causes qui limitent la qualité de son expertise scientifique, comme les conflits d’intérêt, l’urgence, l’impossibilité de prendre en compte les données les plus récentes, etc. Le dossier OGM n’est pas pris en exemple, mais les constats tirés par l’Agence n’en restent pas moins fondamentaux pour comprendre les limites imposées à son travail.

* Cet article a fait l’objet d’une modification le 20 avril 2023 concernant les votes du gouvernement français sur les demandes d’autorisation.

A l’automne 2020, le Conseil scientifique de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) constatait que, sur les dernières années, « parmi les centaines d’avis rendus par l’Anses, quelques-uns ayant notamment trait à des produits réglementés ont suscité controverses et polémiques ». Il nommait alors un groupe de travail interne dont le rapport final, adopté par le Conseil scientifique, a été rendu à l’automne 2022. Il formule « des recommandations visant à renforcer la crédibilité des expertises de l’Agence » [1].

L’Anses, juge et partie pour les produits phytosanitaires

Pour mener sa mission, le groupe de travail s’est saisi de trois cas qui, bien que reconnus comme rares et non représentatifs des centaines d’avis rendus chaque année par l’Agence, ont été considérés « pertinents pour une analyse approfondie de la crédibilité scientifique de l’Anses ». Ces trois cas sont ceux de produits phytopharmaceutiques : le glyphosate, les fongicides SDHI et les néonicotinoïdes. Les deux premiers ont fait l’objet, selon le Conseil scientifique, d’intenses « controverses et polémiques […] dans différentes arènes (média, Parlement, organisations non gouvernementales (ONG), administrations…), ayant entamé la réputation de l’agence – en contraste avec le cas des néonicotinoïdes, pour lesquels les critiques des expertises de l’agence sont au contraire restées limitées ».

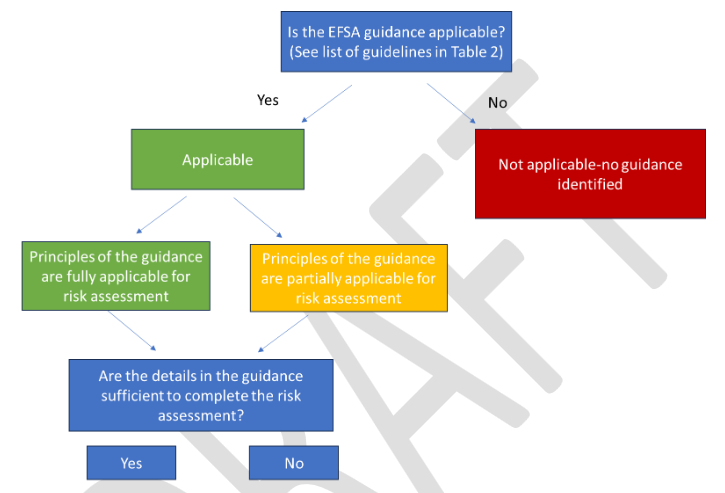

Quatre types de problèmes se posent à l’Anses, selon le Conseil scientifique. Le premier concerne la difficulté pour l’Anses à prendre en compte « les connaissances scientifiques les plus avancées ». A la base de ce constat se trouve le fait que l’évaluation des risques doit suivre des normes réglementaires. Contrairement à la recherche fondamentale, les expériences visant à analyser les risques liés à l’utilisation d’un produit, comme sa toxicité ou son potentiel allergène, doivent en effet respecter des règles précises. Ces dernières peuvent imposer un type de test comme le « test à la pepsine » pour évaluer l’allergénicité – sur lequel nous reviendrons plus loin – ou encore le type et nombre d’animaux à utiliser, par exemple, pour une évaluation de la toxicologie. Elles imposent également que ces analyses réglementaires soient conduites dans des laboratoires qui ont reçu une accréditation pour cela, car respectant les « bonnes pratiques de laboratoire ». Or, pour le Conseil scientifique de l’Anses, ces normes réglementaires peuvent justement limiter l’évaluation des risques aux seules « connaissances produites selon les cadres réglementaires et/ou dans des laboratoires encadrés par des bonnes pratiques ». L’impossibilité pour l’Anses de prendre en compte les derniers résultats scientifiques peut induire « un décalage entre connaissances scientifiques et résultats de l’expertise, source de controverses publiques ».

Autre souci identifié, la prise en compte sans recul d’articles scientifiques signés ou co-signés par des salariés d’entreprises privées, également demandeuses d’autorisation, ou financés par des entreprises. Une situation qu’Inf’OGM analysera plus avant dans un article à venir, mais on peut d’ores et déjà souligner que, pour le Conseil scientifique de l’Anses, cette agence n’a « pas de méthodologie ou de préconisations pour analyser les liens d’intérêt dans la littérature et contextualiser une publication financée par une firme ayant un intérêt à une réglementation qui lui soit favorable, ou encore cosignée par des employés de cette firme ».

Un troisième problème auquel l’Anses fait face est celui de l’urgence à rendre certains avis. L’Anses précise qu’une « expertise scientifique de qualité » demande du temps. Or, pour répondre à cette urgence, le Conseil scientifique constate que l’Anses peut être amenée à « adapter […] les règles usuelles et codifiées de l’expertise collective (pluralité, capacité d’analyse de l’ensemble des données disponibles, temps pour le travail collectif…) ». Un travail dans l’urgence qui peut rendre les résultats de l’expertise « fragiles ».

Dernier problème, qui rejoint le premier dans ses conséquences : le rôle dual de l’Anses. Cette instance est en charge de l’évaluation des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires et, depuis 2015, elle a une délégation du pouvoir régalien de l’État, en charge des autorisations de mise sur le marché de ces produits et de leur retrait éventuel [2]. Or, le Conseil scientifique constate qu’une difficulté émerge pour l’instance de devoir « concilier d’une part la mise en œuvre d’une expertise scientifique indépendante et pluraliste, et d’autre part la description d’une mission contrainte à un cadre réglementaire ». Dit plus crûment, difficulté d’être à la fois juge et partie. Une telle situation renforce les « décalages entre l’état des connaissances scientifiques et le cadre réglementaire [qui] surviennent fréquemment ». Elle prend une ampleur toute particulière dans les dossiers pour lesquels se présentent des « situations d’incertitude, où, en application du principe de précaution, il convient de qualifier l’incertitude et le niveau de risque » et, dans le même temps, « de mettre en œuvre des mesures proportionnées » en tant qu’organe délivrant des autorisations. Car, pour ce dernier point, le Conseil scientifique acte que cela « exige notamment de connaître les impacts socio-économiques des mesures et les alternatives possibles ».

Les propos du ministre de l’Agriculture illustrent l’un de ces problèmes

Ce dernier constat formulé par le Conseil scientifique a trouvé une résonance toute particulière dans l’actualité. En février 2023, l’Anses décidait de modifier l’autorisation délivrée pour des herbicides à base de S-Metalachlore, notamment suite à « une expertise sur le risque de contamination des eaux souterraines par la substance herbicide S-métolachlore et ses métabolites » [3]. Cette expertise montre que trois métabolites de cette molécule seraient retrouvés dans des eaux souterraines en quantité supérieures à la limite fixée par la législation européenne. En conséquence, l’Anses indique avoir décidé qu’afin « de préserver la qualité des ressources en eau, l’Anses engage la procédure de retrait des principaux usages des produits phytopharmaceutiques à base de S-métolachlore ».

Mais cette décision ne plaît pas au ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau. Ce dernier, intervenant fin mars au congrès annuel de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), s’est livré à une charge inhabituelle contre l’Anses [4]. Parlant d’une manière générale du non renouvellement d’autorisations de produits phytosanitaires et des « impasses, alternatives et interrogations » que cela pose, il a annoncé qu’un travail allait être conduit « par le ministère, avec les représentants des filières, les instituts techniques, l’Inrae et l’Anses et dont les propositions de planification sont attendues pour le mois de septembre ». Il a surtout affirmé plus explicitement qu’il « faut sortir de la logique en silo, où on ne regarde pas les conséquences de l’interdiction d’un produit sur toute une filière parce qu’on en avait déjà tellement interdit qu’il ne restait plus qu’un ou deux produits ». Le ministre a donc clairement indiqué qu’il n’excluait pas de continuer à utiliser de telles molécules s’il n’y a pas d’alternatives. Il s’est alors emporté contre l’Anses en indiquant ne pas vouloir être « le ministre qui abandonnera des décisions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire, à la seule appréciation d’une agence ». Pour le ministre, « oui, il faut se baser sur la science […] mais l’Anses n’a pas pour vocation de décider de tout, sans jamais penser aux conséquences pour nos filières ». Il a donc demandé à l’Anses de réévaluer sa décision, une demande qui sonne comme une gifle à l’Agence, qui venait justement de souligner, dans son rapport sur la crédibilité de son expertise, les limites des missions qui lui sont confiées.

Sur les OGM, une expertise également entravée

Dans le dossier des OGM, l’Anses intervient au seul titre de comité d’experts qui fournit au gouvernement un avis scientifique. Sur cette base, le gouvernement décide du vote qu’il souhaite apporter au niveau européen sur les demandes d’autorisation présentées. On notera d’ailleurs ici qu’en cas d’avis défavorable de son comité d’experts sur une demande d’autorisation d’OGM, le gouvernement choisit de voter contre l’autorisation. Un vote qui ne change jamais le fait que les États membres n’atteignent pas de majorité qualifiée, amenant la Commission européenne à être décisionnaire finale sur une demande d’autorisation.

Certains des problèmes soulevés par le Conseil scientifique ont été illustrés par le dossier OGM. On y trouve ainsi la question des études scientifiques présentant un conflit d’intérêt. En 2016, des chercheurs de l’Institut public de recherche agronomique (Inra) s’étaient penchés sur des études scientifiques qui traitaient de l’efficacité ou de la durabilité des plantes transgéniques insecticide Bt. Et leur travail montrait que « 40% des publications étudiées présentent un conflit d’intérêt financier » [5].

Il en est de même pour le poids de l’industrie dans l’établissement des règles de l’expertise réglementaire, qui empêche une agence de prendre en compte des résultats scientifiques. En 2012, Frédéric Jacquemart, ancien Président d’Inf’OGM, s’intéressait à l’évaluation des risques liés au maïs transgénique MON810, et notamment les risques allergiques. Son constat mettait alors en avant un paradoxe significatif : pour évaluer le risque allergologique des OGM, les experts regardaient les résultats d’un test appelé « test de résistance à la pepsine », dont ils savaient pourtant qu’il n’est pas concluant pour prédire un éventuel risque en cas de commercialisation, comme l’ont montré des travaux de recherche fondamentale. Mais les normes internationales sur l’évaluation réglementaire des risque liés aux OGM édictées par le Codex Alimentarius imposaient ce test sur la base d’une publication scientifique d’anciens salariés de Monsanto [6] !

Dernier exemple, le problème de l’accès aux données scientifiques les plus récentes, qui a également été dénoncé dans le dossier « OGM ». Ou, plus précisément, celui de la non publication de données qui, de fait, ne sont pas rendues disponibles pour les évaluations de risques. Les entreprises peuvent en effet se servir de leurs brevets pour interdire la publication de résultats scientifiques existants. Voici plus de dix ans, il a ainsi été renseigné comment, aux États-Unis, les entreprises titulaires de brevets ont pu s’en servir « pour entraver des projets de recherche du secteur public » ou interdire la publication des résultats [7]. Ces entreprises conditionnent par exemple l’accès aux semences de base qu’elles seules détiennent à l’obligation d’obtenir leur accord avant toute publication des résultats de leur évaluation, ce qui leur permet d’interdire toute publication contraire à leurs intérêts.

[1] Conseil scientifique de l’Anses, « Avis relatif au rapport du GT « Crédibilité de l’expertise scientifique »

issu du Conseil scientifique », 09 mars 2023.

[2] Ibid., page 111.

[3] Anses, « S-métolachlore : vers l’interdiction des principaux usages pour préserver la qualité des eaux souterraines », 15 février 2023.

[4] Alessandra Gambarini, « L’Anses n’a pas vocation à décider de tout », La France Agricole, 30 mars 2023.

[5] , « La recherche sur les OGM entachée de conflit d’intérêt », Inf’OGM, 19 décembre 2016.

[6] Voir page 35 de la brochure « Expertise des OGM : l’évaluation tourne le dos à la science », F. Jacquemart, Inf’OGM, 2012.

[7] , « Etats-Unis : les brevets ne bloquent plus (complètement) la recherche », Inf’OGM, 8 octobre 2012.