Actualités

OGM : la CJUE va-t-elle confirmer son arrêt de 2018 ?

Le 27 octobre 2022, Maciej Szpunar, Avocat général de la Cour de Justice de l’Union européenne, a rendu ses conclusions dans une affaire initiée en novembre 2021 par le Conseil d’État français. Pour lui, la Cour devrait simplement ignorer les questions posées par le Conseil d’État et trancher que les OGM obtenus par « mutagénèse aléatoire in vitro » ne sont pas soumis aux requis de la législation européenne. Une approche qu’il fait reposer notamment sur une confusion entre historique d’utilisation sans risque en laboratoire et le même historique, en milieu ouvert !

Le 27 octobre 2022, l’Avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) propose d’exempter des requis de la législation européenne sur les OGM les produits issus de « mutagénèse aléatoire in vitro ». Comme le soulignent les organisations à l’origine de ce feuilleton juridique, elles craignent que si la Cour suit cet avis « une importante brèche permettant à un grand nombre de nouveaux OGM d’envahir le marché, les champs et les assiettes sans aucune évaluation, ni étiquetage, ni suivi » soit ouverte. Pour comprendre les enjeux des conclusions de l’Avocat général, il faut brièvement retracer les grandes étapes juridiques récentes du dossier OGM.

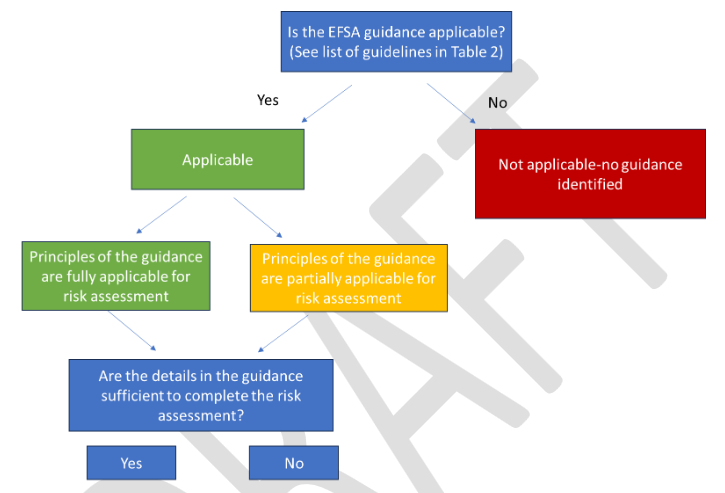

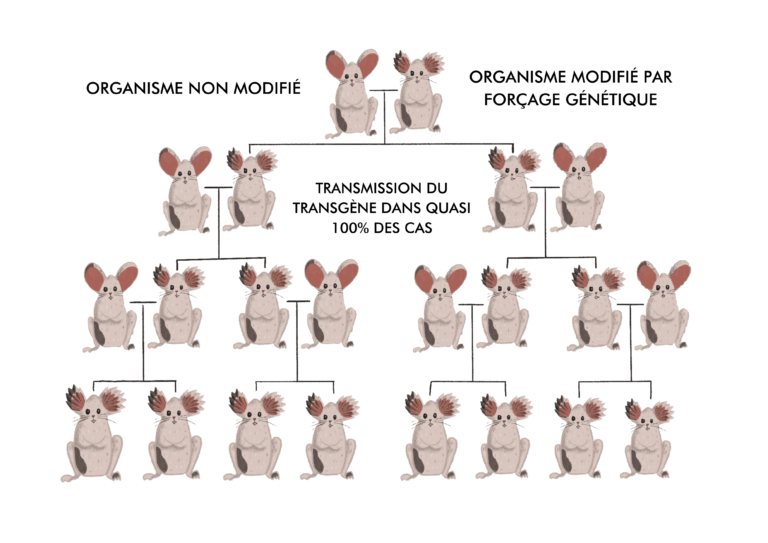

Depuis 2010, se pose la question en Europe des techniques censées bénéficier de l’exemption prévue par la directive 2001/18. Un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne rappelait en 2018 que tout OGM obtenu par une technique de mutagénèse qui n’a pas d’historique d’utilisation sans risque lié à une utilisation traditionnelle doit être réglementé comme OGM. Ce qui implique obligation d’évaluation des risques, autorisation spécifique, étiquetage, traçabilité et suivi post-commercialisation… Elle clarifiait que cela concerne toutes « techniques/méthodes nouvelles de mutagénèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis (2001) ». Cet arrêt a fortement déplu aux industriels et à la Commission européenne qui espéraient pouvoir invisibiliser les OGM produits à partir de ces fameuses nouvelles techniques de modification génétique. Suite à l’arrêt de la CJUE en 2018, la Commission européenne a donc cherché à réécrire l’histoire et le droit…

Pourtant l’histoire est simple, évidente car, pour mettre en œuvre l’arrêt de la CJUE de 2018, il suffit donc de renseigner si une technique de modification génétique a un historique d’utilisation sans risque bien établi, ou non. Cette question a été tranchée en 1992 par la Commission européenne elle-même. Dans un document daté de 1992, elle précisait le concept de sélection traditionnelle [1]. Ce document établit que « les techniques appliquées au niveau cellulaire ou moléculaire » ne rentrent pas dans le cadre des techniques traditionnelles contrairement aux « techniques de mutagénèse non dirigée » in vivo. Ce document est curieusement aujourd’hui ignoré de tous, y compris de la Commission elle-même et de l’Avocat général.

Suite à cet arrêt de la CJUE, le Conseil d’État, en février 2020, actait sur la base des « pièces du dossier » que « tant les techniques ou méthodes dites « dirigées » ou « d’édition du génome » que les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques (…) sont apparues postérieurement à la date d’adoption de la directive 2001/18/CE ou se sont principalement développées depuis cette date ». Et donc, il enjoignait le gouvernement français de retirer du catalogue et du marché les variétés portant un trait OGM obtenu par de telles techniques et qu’il y aurait inscrites sans avoir préalablement exigé une autorisation européenne en tant qu’OGM.

Une controverse de nature politique

Depuis, en France, le gouvernement a rédigé trois projets de textes réglementaires visant à transcrire cet arrêt dans la législation française sur les OGM et à exclure les variétés GM non déclarées de la liste des variétés autorisées à la commercialisation. Restés à l’état de projet, ils auront par contre fourni à la Commission européenne l’occasion de faire naître une controverse quant à la portée à donner à l’arrêt de la CJUE en affirmant en 2020 au gouvernement français qu’il ne serait, selon elle, pas légal d’établir une distinction « entre mutagénèse in vivo et mutagénèse in vitro » [2]. Une position contraire donc à celle du Conseil d’État français, tout comme à celle de la Commission européenne énoncée en 1992.

Le gouvernement n’ayant rien fait depuis la notification de ses projets de textes réglementaires, le Conseil d’État est revenu en novembre 2021 vers la CJUE pour lui faire préciser son arrêt de 2018 avec deux questions générales. Les réponses de la CJUE permettraient de mettre en œuvre la directive 2001/18, quels que soient les OGM se présentant aux portes de l’Union européenne. Le Conseil d’État souhaite savoir si pour identifier les techniques de mutagénèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, il faut « ne considérer que les modalités selon lesquelles l’agent mutagène modifie le matériel génétique de l’organisme » ou, au contraire, « prendre en compte l’ensemble des variations de l’organisme induites par le procédé employé, y compris les variations somaclonales, susceptibles d’affecter la santé humaine et l’environnement ». Il demande aussi comment établir l’historique d’utilisation sans risque d’une technique. Concernant la mutagénèse aléatoire in vitro sur culture de cellules végétales avec agent mutagène, il constate que « très peu d’éléments attestent de l’exploitation agricole de ces variétés au cours de cette période [années 80 et 90], alors que seule une utilisation en plein champ semble pertinente en vue de s’assurer de la sécurité de la dissémination des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ». Faut-il donc considérer les seules cultures en plein champ de plantes obtenues par ces techniques ou faut-il établir l’historique en intégrant les travaux de recherche antérieurs à ces cultures ? L’Avocat général propose finalement à la CJUE de ne pas répondre à ces deux questions.

L’Avocat général valide le constat d’absence d’historique d’utilisation mais…

L’Avocat général propose simplement « à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles déférées par le Conseil d’État (France) [en indiquant que] (…) la mutagénèse aléatoire appliquée in vitro relève de l’annexe I B, point 1, de ladite directive ». Il s’appuie sur une information fournie par le gouvernement français et la Commission européenne notamment, affirmant que « des variétés végétales issues de la mutagénèse in vitro, (…) auraient été commercialisées dès le début des années 90, c’est-à-dire bien avant l’adoption de la directive 2001/18 ». Une affirmation conforme au constat fait en 1992 par la Commission européenne elle-même comme nous l’avons vu. Ainsi, en précisant que de telles variétés « auraient été commercialisées dès le début des années 90 », l’Avocat général, la Commission européenne et le gouvernement français confirment que ces OGM n’ont pas été développés avant cette date. Ils ont donc été développés en même temps que les OGM transgéniques commercialisés à bien plus grande échelle sur cette même période. Ces OGM doivent donc être assujettis à l’arrêt de 2018 de la CJUE en réglementant comme OGM de telles variétés au même titre que les variétés transgéniques. Mais la volonté étant plutôt de déréglementer ces OGM, l’Avocat général a opté pour une stratégie de contournement qui aboutit à demander à la CJUE de se déjuger elle-même.

Ainsi, afin de conclure comme il le fera que ces OGM devraient être exclus du champ d’application de la législation, il explique qu’en 2018, la CJUE « ne s’est pas prononcée expressément sur la méthode de la mutagénèse aléatoire appliquée in vitro ». Une affirmation étonnante car, en 2018, la CJUE avait estimé d’une manière générale que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes nouvelles de mutagénèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l’adoption de la directive 2001/18 ne peuvent être exclues du champ d’application de cette dernière.

Pour justifier son souhait d’exclure ces OGM de la réglementation, Maciej Szpunar a énoncé des principes généraux pour tenter de faire croire à un historique de sécurité avérée depuis longtemps en confondant développement en milieu confiné (le laboratoire) et dissémination dans l’environnement (les essais en champs et la commercialisation). Il écrit ainsi que « (d)ans le courant du XXe siècle, l’homme a maîtrisé la technique permettant de provoquer artificiellement, à l’aide de facteurs chimiques ou physiques, des mutations » ou encore que « la “mutagénèse aléatoire“ » [est] appelée aussi “mutagénèse traditionnelle“ ».

Cette approche alambiquée trouve son paroxysme quand l’Avocat général cite le Comité Scientifique du Haut Conseil des Biotechnologies qui indique que « la mutagénèse induite in vitro a été développée dans les années 1960-1970, y compris sur des cellules isolées à partir de l’année 1974, notamment sur des variétés de colza commercialisées à grande échelle depuis l’année 1992 ». Or, cette date de 1974 concerne des travaux de laboratoire et non diverses applications en milieu ouvert, seules à même de faire preuve d’une sécurité avérée pour autant qu’elles soient développées depuis longtemps. Et la seule date précise, que l’Avocat général a lui-même reprise comme nous l’avons vu plus haut, d’un premier développement en milieu ouvert, est 1992. Soit à une période où les OGM sans historique d’utilisation sans risque étaient déjà encadrés par une directive qui s’occupe de la dissémination dans l’environnement comme son titre, Directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, l’indique clairement. Un titre qui sera repris aussi clairement en 2001 pour nommer la directive 2001/18 remplaçant la directive 90/220 : Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

L’Avocat général propose de ne pas répondre au Conseil d’État !

Maciej Szpunar tente également de modifier le débat sur le bureau de la CJUE. Il explique, sur la base d’un avis des experts européens de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), considérer que « la mutagénèse aléatoire in vivo et la mutagénèse aléatoire in vitro sont non pas deux techniques de modification génétique distinctes, mais la même technique, à savoir la mutagénèse aléatoire induite, qui peut être appliquée à divers types de matériels, tels que les organismes entiers ou des parties d’organisme, les tissus, le cal, les cellules ou les protoplastes ». Il rappelle également que le même rapport de l’AESA conclut que « la distinction entre les plantes obtenues par mutagénèse in vivo et in vitro n’est pas justifiée » car la nature des modifications génétiques obtenues serait la même à en croire les experts européens. Pour lui, une distinction entre « mutagénèse aléatoire in vivo et la mutagénèse aléatoire in vitro » serait donc « dépourvue de fondement scientifique ». Subtilement, l’Avocat général remet en cause l’arrêt que la CJUE a rendu en juillet 2018.

S’agissant selon lui de « la même technique », il estime que résoudre le désaccord entre les parties dépend « de la réponse à apporter à la question de l’exclusion éventuelle de la méthode de mutagénèse aléatoire appliquée in vitro du champ d’application de la directive 2001/18 ». Il propose donc d’ignorer les questions du Conseil d’État qui permettrait à la CJUE de formuler une réponse générale de lecture correcte du droit. À le lire, la CJUE devrait donc se substituer à la Commission européenne pour traiter le cas particulier des OGM obtenus par « la méthode de mutagénèse aléatoire appliquée in vitro » en affirmant abruptement qu’ils sont exclus des requis de la directive.

Une reformulation par la CJUE des questions posées par le Conseil d’État est certes juridiquement possible. Sur la base des questions soulevées, des mémoires reçus des parties prenantes à l’affaire, les juges de la Cour peuvent considérer que les questions formulées ne sont pas pertinentes pour permettre une réponse constructive de leur part. Et s’ils reformulent ces questions, les parties prenantes ne sont par ailleurs pas obligatoirement invitées à redéposer un mémoire sur ces nouvelles questions. Mais reste à savoir si une telle reformulation est justifiée dans cette affaire.

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne est maintenant attendu, possiblement début 2023, juste avant ou en même temps que la proposition annoncée par la Commission européenne sur un nouvel encadrement réglementaire des OGM obtenus par « mutagénèse dirigée et cisgénèse ». En attendant, si les entreprises semencières n’ont pas encore communiqué sur cet avis de l’Avocat général, les organisations françaises qui ont initié la procédure au Conseil d’État et donc à la Cour de Justice de l’Union européenne ont, elles, réagi à ses conclusions [3]. Elles estiment que l’Avocat général fait en partie reposer son argumentaire sur des études « ne tenant pas compte des plantes réellement cultivées et consommées, ni de la définition des OGM arrêtée par le législateur qui concerne des plantes entières ». Face à cette volonté d’aller contre le droit européen et de dérèglementer les OGM obtenus par mutagénèse aléatoire mise en œuvre sur culture de cellules végétales avec agent mutagène, elles espèrent que « la CJUE reviendra à l’application stricte de l’intention du législateur qui n’a jamais voulu exempter de la réglementation OGM les plantes obtenues par de nouvelles techniques de modifications génétiques apparues et développées dans les années 1990 ».

[1] , « OGM – Les techniques sur cultures cellulaires ne sont pas traditionnelles », Inf’OGM, 10 juin 2022.

[2] Voir avis circonstancié.

[3] Communiqué de presse du 27 octobre 2022.