Nouveaux OGM : leur traçabilité confirmée

Yves Bertheau, directeur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, a publié cet été deux articles scientifiques sur la traçabilité de tout type d’OGM. Accessibles gratuitement sur Internet [1] (pour le moment en anglais mais bientôt en français), ils permettent de comprendre que l’Union européenne dispose des ressources et des techniques qui permettent la traçabilité complète des nouveaux OGM. La volonté politique permettant cette traçabilité serait le seul élément manquant.

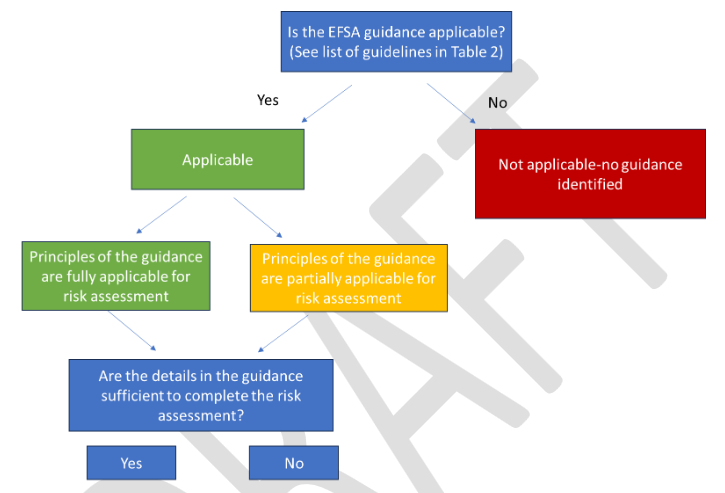

Dans son premier article, l’auteur renseigne entre autres comment l’Union européenne s’est dotée, depuis le début des années 2000, de la possibilité de tracer les OGM transgéniques. Cette traçabilité, alors pensée et mise en place avec une approche de collecte de données, dite matricielle, est aujourd’hui renforcée par l’apparition de nouvelles techniques de détection et d’analyses d’ADN.

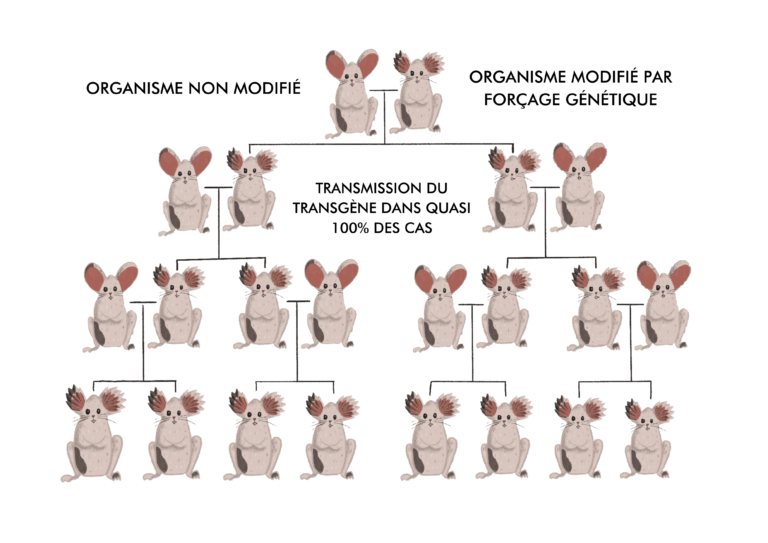

Dans son second article, l’auteur présente les phénomènes de mutations et épimutations (sur l’ADN ou l’ARN) liés aux différentes étapes techniques d’un processus de modification génétique. Il identifie les étapes qui laissent des traces identifiables, donc des signatures traçables et qui se transmettent de génération en génération. Cette possible traçabilité, bien organisée, peut dans certains cas aller jusqu’à identifier le laboratoire ayant modifié génétiquement une plante !

Ces deux articles sont d’un grand intérêt, notamment pour les responsables politiques désireux d’appliquer la réglementation à tous les OGM.

[1] Les liens sont sur https://www.infogm.org/7243

Bertheau, Y. (2021a). « Advances in identifying GM plants. Current frame of the detection of transgenic GMOs » et Bertheau, Y. (2021b). « Advances in identifying GM plants. Toward the routine detection of « hidden » and « new » GMOs ».

In Developing smart-agrifood supply chains : using technology to improve safety and quality, L. Manning, ed. Burleigh Dodds Science Publishing, chapitres 4 et 22.