L’adoption du Protocole de Cartagena, un moment historique

Le Protocole de Cartagena, adopté en 2000, est l’un des composants principaux de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Récit de son adoption, qui a permis une large information sur les OGM, thème peu connu de la société civile à l’époque.

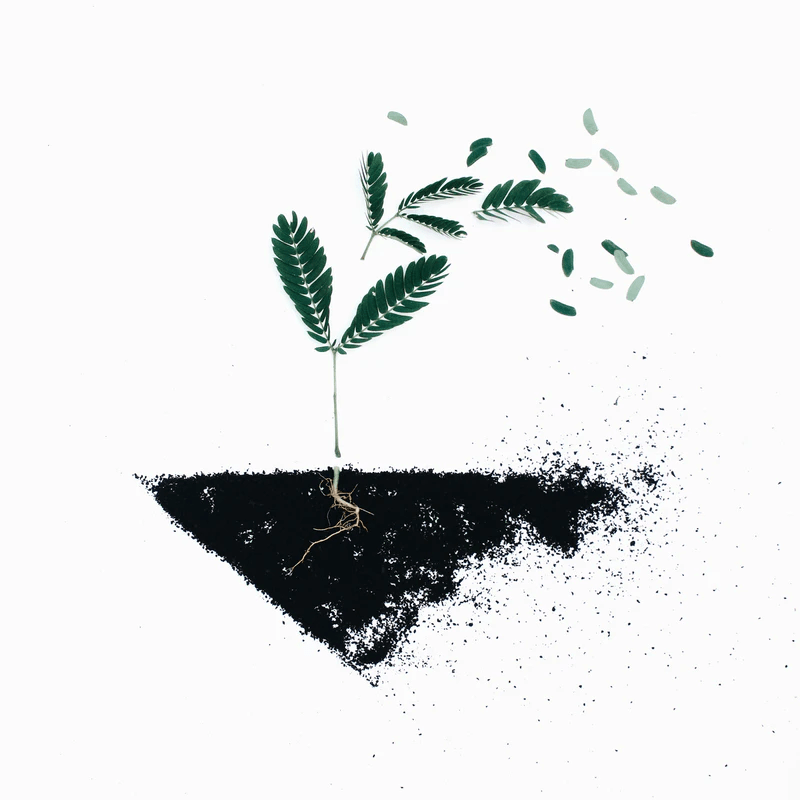

Le développement des biotechnologies modernes débute dans les années 70 et la première commercialisation d’un OGM a lieu au milieu des années 90. À la fin des années 80, les risques liés au développement et à l’exploitation des biotechnologies sont identifiés et les germes du futur Protocole de Cartagena, adopté en 2000, sont présents dès 1992 dans la Convention sur la diversité biologique.

Effervescence pour l’adoption du Protocole de Cartagena

La CDB convient qu’il appartient aux Parties contractantes de mettre en place « des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l’utilisation et à la libération d’organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d’avoir sur l’environnement des impacts défavorables » (article 8.g). Les négociations ont été le lieu de nombreux débats et d’une forte mobilisation et implication d’acteurs issus de la société civile et des gouvernements de partout dans le monde. Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques est adopté en 2000 [1].

L’adoption du Protocole de Cartagena est vue comme une victoire environnementale et diplomatique : la scène internationale reconnaît pour la première fois que les OGM ne sont pas des organismes comme les autres ! Ils sont caractérisés par les techniques qui les produisent et surtout ils comportent des risques particuliers qui doivent être pris en compte et gérés.

Mais le Protocole fait aussi l’objet de critiques : puisqu’il réglemente la commercialisation d’organismes vivants modifiés (OVM), il peut être vu comme un outil qui a contribué au développement et à la circulation des OVM dans le monde.

Ces réactions contrastées sont le reflet du contexte international : à partir des années 70, la société civile et des scientifique mettent en avant les problèmes écologiques et environnementauxs [2]. Les États commencent à se réunir et à discuter dans le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour tenter de s’accorder sur la marche à suivre. La consécration de ces discussions aura lieu en 1992 au « Sommet de la Terre » à Rio où la Convention sur la diversité biologique (CDB) est adoptée, entre autres [3], point de départ de la naissance du Protocole de Cartagena.

Domination sans partage des pays du Nord

Mais la même période a également été sujette à des changements dans l’ordre économique et politique mondial en place à l’époque qui ont été déterminants. La décolonisation notamment : les pays du Nord, riches de l’exploitation des ressources (pétrole, minerais, industries, brevets, etc.) sont privés de l’accès direct aux ressources possédées par les pays du Sud, qui concentrent le plus de biodiversité. De même, la libéralisation des échanges commerciaux et la remise en cause des entraves au commerce (barrières tarifaires) au niveau international est en marche avec les différents traités et négociations qui ont donné naissance à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’exploitation des biotechnologies et des brevets confère une position dominante aux États qui les possèdent et la maîtrise des échanges commerciaux permet à ces pays de garder leur position dominante (autant industrielle que agro-alimentaire ou pharmaceutique) en faisant miroiter un illusoire partage des avantages pour donner bonne figure à l’ensemble.

Ainsi, le Protocole de Cartagena est un consensus politique tiré de la rencontre entre de nombreux intérêts (écologiques, économiques, politiques) provenant d’une grande diversité d’acteurs (Gouvernements, société civile, etc.) avec des visions très différentes.

L’idée de réglementer ou de remettre en cause le développement et la diffusion des biotechnologies n’était pas unanime. Aujourd’hui, les États-Unis, le Canada et l’Argentine, principaux producteurs d’OGM dans le monde, ne sont toujours pas Parties au Protocole [4].

Malgré tout, la négociation du Protocole a été un moment qui a permis de faire circuler les informations sur les biotechnologies, avant que les OGM n’envahissent le monde. Pour combien de temps le Protocole jouera-t-il encore ce rôle ?

[1] L’adoption du Protocole de Cartagena est prévue pour 1999 à Cartagena (Colombie) mais les Parties ne parviennent pas à un consensus et son adoption est reportée à l’année suivante en 2000 à Montréal. Il est alors le premier accord international sur les organismes issus de biotechnologies modernes, il entre en vigueur en septembre 2003 et compte aujourd’hui 173 Parties.

[2] Une nouvelle idée émerge : la limitation des ressources naturelles et l’impact négatif de l’Homme sur la Nature doivent être pris en considération car l’Homme dépend de la Nature et a besoin et droit à un environnement sain.

[3] Le Sommet de Rio de 1992 est le lieu de la naissance et de la reconnaissance de nombreux outils et objectifs (comme le Principe de précaution, la notion de développement durable ou l’Agenda 21 par exemple) destinés à protéger l’environnement à travers le climat, la biodiversité, les océans mais également liés à des enjeux socio-économiques importants. La place des Pays du Sud, des femmes, des jeunes, etc., y était notamment abordée. La CDB a pour objectif le développement de stratégies nationales et régionales pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Elle entre en vigueur de manière très rapide et compte aujourd’hui 196 Parties contractantes.

[4] L’Argentine et le Canada l’avaient pourtant signé, mais jamais ratifié.