Actualités

OGM : moins de règles pour favoriser les PME ? Illusoire !

Pour les entreprises de l’agrochimie et les semenciers, la réglementation applicable aux OGM conduirait à la concentration des acteurs sur le marché des OGM car elle causerait un « coût d’entrée (réglementaire) insurmontable pour des PME » [1]. Sa non application aux produits issus des nouvelles techniques serait dès lors une manière de stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises européennes ; de même, l’émergence des nouvelles techniques de modification génétique et le questionnement quant au statut des nouvelles techniques serait une occasion à saisir pour libérer l’Europe de sa dépendance des grandes multinationales. Un raisonnement fallacieux…

La lourdeur de la réglementation européenne applicable aux OGM serait une barrière d’accès au marché pour les PME, si infranchissable que ces dernières seraient de fait exclues du marché. Par conséquent, seules les grandes entreprises multinationales seraient en mesure de mettre leurs OGM sur le marché. C’est ce qu’affirme en substance l’Académie royale flamande de Belgique pour les sciences et les arts dans son avis OGM année 2018 – Temps pour une révision en profondeur. L’Académie y explique que « La règlementation OGM européenne est l’une des plus strictes au monde. Le grand nombre d’études requises avant qu’un dossier puisse être approuvé et ensuite les obstacles politiques jusqu’à ce qu’un produit puisse être mis sur le marché génèrent des coûts importants pour le pétitionnaire. Par conséquent, seules les grandes entreprises multinationales ont les moyens financiers suffisants pour mener cette procédure à bon terme, avec comme résultat une monopolisation et une restriction du nombre de variétés OGM mises sur le marché » [2].

Cette affirmation véhicule l’idée que celui qui est opposé aux entreprises multinationales devrait l’être logiquement aussi à la réglementation applicable aux OGM.

Des eurodéputés aux côtés des PME ?

L’affirmation permet ainsi de donner du poids à l’argument selon lequel la réglementation applicable aux OGM ne devrait pas être appliquée aux produits issus des nouvelles techniques de modification génétique. Car ne pas soumettre ces produits à la réglementation OGM permettrait, si la logique de ce raisonnement est poussée jusqu’au bout, de favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises européennes et de donner à ces entreprises la chance qu’elles n’ont pas pu saisir avec les OGM transgéniques du fait d’une réglementation trop lourde.

Les députés européens Paolo de Castro (groupe des Socialistes et Démocrates, S&D) et Jan Huitema (Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe) ne disent pas autre chose. Paolo de Castro confiait ainsi à Euractiv que « si nous n’agissons pas maintenant et ne soutenons pas ce type d’innovation [NDLR. Il parlait des nouvelles techniques de modification génétique], en les soumettant à la réglementation OGM, nous allons nous mettre entre les mains de quelques entreprises multinationales qui contrôlent déjà une majeure partie du marché » [3]. Quant à Jan Huitema, il affirmait lors de la conférence organisée en septembre 2017 par la Commission européenne sur les Biotechnologies Modernes dans l’agriculture, que « les PME sont très importantes pour l’innovation et il serait dommage que, du fait d’une réglementation stricte, seules les grandes entreprises puissent mettre au point des innovations » [4].

Paradoxalement, il s’agit là d’un discours tenu également par des entreprises comme Syngenta, Enza Zaden et Rijk Zwaan [5].

Oui, la réglementation européenne sur les OGM est lourde

La présentation qui est ainsi faite de la réglementation applicable aux OGM est pourtant intellectuellement malhonnête. D’une part, parce que pointer la réglementation relative aux OGM comme étant responsable de la concentration des acteurs présents sur le marché, c’est notamment omettre de dire que le mouvement de concentration dans le domaine des biotechnologies est facilité, ou du moins accompagné, par les politiques de concurrence des États. Dans l’Union européenne, cette politique est mise en œuvre par la Commission européenne, laquelle a récemment autorisé l’acquisition de Monsanto par Bayer, en imposant à Bayer la cession d’activités dans le domaine des semences potagères, activités qui seront vendues à BASF [6].

Le 27 mars 2017, la Commission européenne a autorisé le projet de concentration entre Dow et DuPont [7].

Enfin, le 6 avril 2017, la Commission Européenne a annoncé avoir donné son autorisation au rachat de Syngenta par ChemChina [8].

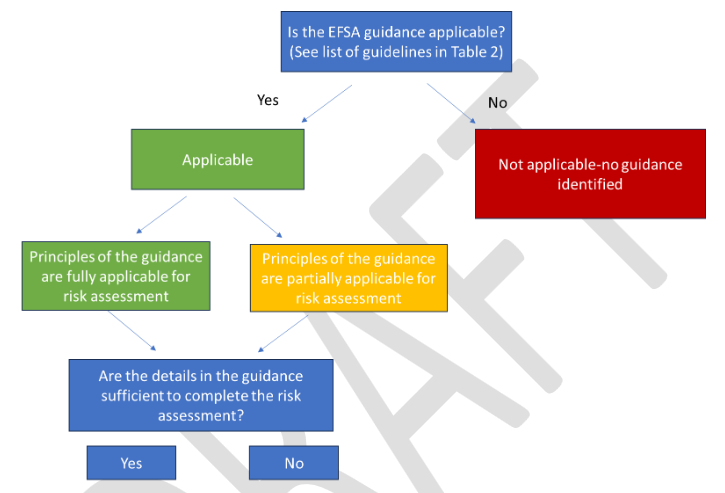

D’autre part, cette présentation donne l’impression que la réglementation applicable aux OGM a été conçue pour favoriser les grandes entreprises, ce qui n’est pas le cas. La réglementation est destinée à garantir (tant bien que mal) la mise sur le marché de produits sûrs pour la santé et l’environnement. D’où un certain nombre de contraintes pesant sur les entreprises souhaitant mettre un OGM sur le marché (par exemple, fournir un ensemble d’études qui permettront à l’Autorité européenne de sécurité des aliments de procéder à une évaluation des risques) [9]. Cette procédure illustre que la réglementation repose sur l’idée que les OGM ne sont pas des produits comme les autres. Mais la réglementation précise aussi que l’évaluation des risques doit s’effectuer au cas par cas. Ainsi, selon le produit ou la nature de la modification génétique, le type et la nécessité des études d’évaluation de la sécurité d’un OGM destiné à des fins alimentaires faisant l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché peuvent varier. Autrement dit, la réglementation telle qu’elle est conçue prévoit une certaine souplesse permettant d’ajuster le contenu du dossier de demande d’autorisation à l’objet de la demande. Il est vrai que la réglementation est devenue plus lourde de fait, mais cette lourdeur résulte de la pratique [10].

La barrière d’entrée au marché vient surtout des brevets

Faut-il pour autant évaluer la pertinence de la réglementation en se basant sur l’effet que produit la façon dont elle est mise en œuvre et non sur son fondement même ? Assurément non. Et ce d’autant que l’argument repose sur le présupposé selon lequel les petites et moyennes entreprises veulent s’engager sur les voies des nouvelles techniques et avoir un accès au marché. Le veulent-elles vraiment ? [11] Et à supposer qu’elles le veuillent, le facteur bloquant ne réside-t-il pas aussi et surtout dans les droits de propriété intellectuelle ? Une petite entreprise qui souhaiterait commercialiser un OGM en utilisant, entre autres, un trait déjà breveté devra en effet négocier un accord de licence avec l’entreprise qui détient le brevet, puis payer des droits de licence en cas d’accord. La surcharge des brevets entraîne en outre des risques de blocage de l’innovation que même les grandes entreprises reconnaissent aujourd’hui, puisqu’elles les conduisent à créer des plateformes privées et payantes pour faciliter l’accès aux traits brevetés en proposant des licences à des prix raisonnables pour les entreprises membres de la plateforme [12]. Pour les sélectionneurs ou les petits semenciers, la surcharge des titres de propriété exige d’être constamment au courant des nouvelles demandes de brevets et des brevets qui ont été octroyés [13].

L’utilisation de l’argument de la difficulté d’accès au marché pour les PME pour défendre un assouplissement de la réglementation n’est pas une nouveauté, et elle n’est pas propre au domaine des OGM. Mais à l’heure où la question se pose de savoir si la réglementation OGM doit s’appliquer aux produits issus des nouvelles techniques et qu’il n’existe pas de consensus scientifique quant à leur sécurité, l’argument instille l’idée que si ces produits étaient mis sur le marché par des petites et moyennes entreprises européennes, ils seraient nécessairement meilleurs et fondamentalement différents des OGM transgéniques [14]. Il détourne ainsi l’attention d’autres enjeux soulevés par ces produits (sanitaires, environnementaux…) et des autres manières de résoudre les problèmes auxquels les produits issus des nouvelles techniques sont censés apporter des réponses.

[1] [Exclusif] Ce que pense le Haut conseil des biotechnologies des techniques de l’après-OGM, L’usine nouvelle, février 2016.

[2] GGO’s anno 2018 – Tijd voor een grondige herziening, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2017.

[3] « MEP De Castro : New plant breeding techniques will ensure food quality and quantity », Euractiv, mai 2018.

[4] « Modern Biotechnologies in Agriculture – Paving the way for responsible innovation », Commission européenne, Septembre 2017.

[5] Ces entreprises font partie de la coalition « New Breeding Techniques Platform », qui regroupe diverses entreprises ainsi que des centres de recherche (Rothamsted et l’Institut flamand pour les biotechnologies notamment). Un document publié par la coalition explique que « la reconnaissance par l’Union européenne que les produits mis au point par les NBT ne tombent pas sous le coup de la législation OGM donnerait une impulsion forte à la compétitivité du secteur de la sélection végétale européenne qui a, jusqu’à présent, réalisé presque 50 % de la recherche mondiale sur les NBT. Les nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) qui composent ce secteur seraient alors libérées du coûteux fardeau règlementaire associé à la législation OGM. Elles pourraient alors concentrer leurs ressources sur la recherche et l’innovation, et ainsi offrir une valeur ajoutée au secteur agricole européen et à l’économie de manière plus générale » (notre traduction). « New breeding techniques : seizing the opportunity », NBT Platform.

[6] , « Rachat de Monsanto par Bayer : accordé sous conditions », Inf’OGM, 29 mai 2018.

[7] Cette autorisation était subordonnée à la vente par DuPont d’une partie de son secteur « pesticide » et par Dow Chemical d’une partie significative de son activité « pétrochimie ». Les activités « pesticides » de DuPont ont été en grande partie vendues à FMC, cinquième plus grande entreprise de pesticides au niveau mondial. La Commission n’a en revanche imposé aucune cession d’activités d’une des entreprises dans le secteur des semences, malgré une crainte « préliminaire ».

[8] Cette autorisation est soumise à la cession de certains produits pour maintenir un niveau acceptable de concurrence sur le marché européen. Et là encore, ce n’est pas à une PME que sont vendues les activités à céder. C’est en effet l’entreprise Nufarm, classée au 8e rang mondial des entreprises agrochimiques, qui reprend une partie des produits pesticides d’Adama et de Syngenta.

[9] Les coûts de mise sur le marché d’un OGM sont cependant à relativiser. Une étude publiée en 2016 a en effet démontré que les coûts pour mettre au point un OGM transgénique en vue de sa mise sur le marché sont moins élevés quand ce sont des institutions à but non-lucratif qui portent le projet que des entreprises (dans l’étude, il s’agissait d’une pomme de terre génétiquement modifiée). Ce coût est bien en-deçà de 2 millions de dollars sur 8 à 9 ans, soit deux fois moins que les coûts du secteur privé. La même étude explique en outre que beaucoup de données requises dans le dossier de demande d’autorisation sont déjà collectées durant la phase pré-commerciale (caractérisation moléculaire, impact environnemental…). Voir Schiek B. et al., Demystification of GM crop costs : Releasing late blight resistant potato varieties as public goods in developing countries, International Journal of Biotechnology, Janvier 2016.

[10] Lourdeur qui résulte notamment de la normalisation des études (avec une application à géométrie variable toutefois), des lignes directrices de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Par ailleurs, dans 95 % des dossiers de demande d’autorisation, cette dernière demande au pétitionnaire de compléter le dossier qu’il lui a fourni parce qu’elle estime que les données ne sont pas suffisantes pour permettre l’évaluation des risques ou quand les informations sont partielles.

[11] Selon les recherches en économie de l’innovation, il y a une division du travail dans le secteur des biotechnologies (division du travail qui serait à l’origine du dynamisme du secteur) : le monde académique effectue la recherche, les petites et moyennes entreprises explorent ces nouveaux champs de recherche, et les grandes entreprises les exploitent commercialement. Par ailleurs, même si les gouvernements européens accordent un soutien pour la création de PME dans le domaine des biotechnologies, beaucoup de petites et moyennes entreprises se font racheter par des entreprises plus importantes ou sont une entreprise commune de deux multinationales, à l’instar d’Oxitec, une entreprise issue de l’université d’Oxford et rachetée par Intrexon .

[12] , « Brevets : certains semenciers enterrent la hache de guerre », Inf’OGM, 7 mai 2018

[13] , « Un petit semencier confronté aux brevets », Inf’OGM, 7 février 2017

[14] Cet élément ressort d’ailleurs clairement de l’entretien accordé par l’eurodéputé Paolo De Castro à Euractiv : « Il affirme que dans un cadre règlementaire simplifié, les agriculteurs européens, en connexion étroite avec les universités et instituts de recherche, pourraient tirer profit de la sélection végétale pour améliorer significativement les cultures qu’ils produisent et ce de manière naturelle et durable ». Op. cit.