Actualités

Brevets sur Crispr : la saga continue

Le 18 janvier 2018, l’Office européen des brevets a révoqué le brevet européen du Broad Institute sur Crispr/Cas9. Un épisode de plus dans la saga du contentieux sur la propriété industrielle sur Crispr qui oppose les chercheurs et leurs instituts. Les entreprises, elles, n’attendent pas que la question juridique soit réglée pour organiser l’accès à cette nouvelle technique de modification génétique.

Objet d’un important lobbying [1] et de promesses de gains considérables de temps et donc d’argent [2], la nouvelle technique de modification génétique Crispr/Cas9 fait aussi parler d’elle en matière de brevets.

Le contentieux de la propriété industrielle sur Crispr/Cas9 tourne autour de la question de savoir qui, du Broad Institute ou des universités de Californie et de Vienne, a inventé Crispr [3]. Ce contentieux s’est encore amplifié le 18 janvier dernier avec la décision de la division d’opposition de l’Office européen des brevets (OEB) de révoquer le brevet qu’il avait accordé au Broad Institute en 2015.

Quels brevets, détenus par qui ?

Le Broad Institute détient deux brevets de base sur la technologie Crispr/Cas9 : un brevet américain et un brevet européen (celui qui a fait l’objet de la décision de la division d’opposition). Les brevets couvrent l’utilisation de Crispr/Cas9 dans les cellules eucaryotes (cellules animales, végétales et humaines) [4].

Quant aux universités de Californie et de Vienne, elles détiennent ensemble un brevet de base européen sur la technologie Crispr/Cas9. Une demande de brevet de base américain, déposée en mars 2013, est toujours en cours d’examen. Le brevet européen et la demande de brevet américain des universités de Californie et de Vienne semblent a priori plus larges que les brevets américain et européen du Broad Institute car ils ne limitent pas l’application de Crispr/Cas9 à un type de cellules particulier. Mais il y a en réalité une sorte de dépendance mutuelle pour certaines applications, en particulier celles portant sur les cellules eucaryotes.

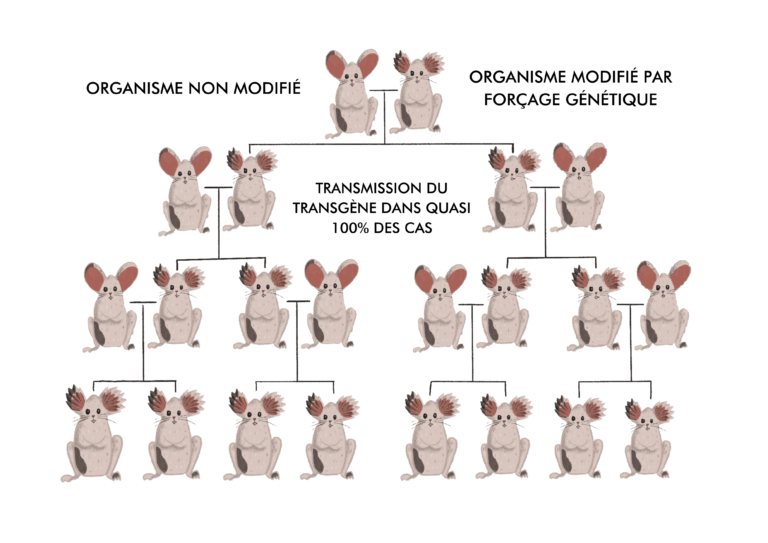

Le brevet européen du Broad Institute s’intitule « Fabrication de systèmes, procédés et compositions de guide optimisées (sic) pour la manipulation de séquences » [5]. Plus précisément, l’invention concerne une méthode pour modifier l’expression d’un gène en introduisant un système Crispr/Cas9 dans des cellules eucaryotes (cellules des végétaux, humains, animaux).

La référence aux cellules eucaryotes est importante à noter. Car en effet, le Broad Institute justifie la nouveauté de son invention par le fait qu’avant elle, on ne savait pas que le système Crispr pouvait aussi fonctionner sur ce type de cellules. Son « invention » consiste à utiliser dans les cellules eucaryotes un mécanisme génétique naturellement utilisé par le monde microbien. Le Broad Institute explique par ailleurs que le fait de pouvoir cibler des cellules végétales et animales constituerait une activité inventive.

Mais aussitôt le brevet délivré, le respect des conditions de brevetabilité a été questionné dans le cadre d’une procédure d’opposition (voir encadré ci-dessous) engagée par neuf opposants. Parmi ces derniers, Crispr Therapeutics, l’entreprise co-fondée par Emmanuelle Charpentier de l’université de Vienne [6].

Des critères de brevetabilité non respectés

Qu’est-il reproché au brevet européen du Broad Institute ? À peu près tous les motifs pouvant fonder une opposition à un brevet : le défaut de nouveauté, l’absence d’activité inventive et l’absence de description suffisamment claire et complète pour qu’elle puisse être reproduite par « l’homme du métier ».

Mais il est intéressant de regarder plus en détail les arguments invoqués par Crispr Therapeutics car ils illustrent la bataille juridique que se livrent le Broad Institute et les universités de Vienne et Californie de part et d’autre de l’Atlantique [7]. En effet, pour démontrer que le brevet du Broad Institute ne respecte pas la condition de la nouveauté, Crispr Therapeutics invoque notamment la demande de brevet des universités de Californie et de Vienne sur Crispr/Cas9, demande déposée en mars 2013 et toujours en cours d’examen aux États-Unis [8]. L’entreprise argue plus spécifiquement que le fait de cibler des cellules eucaryotes ne constitue pas une nouveauté car dans les descriptions de la demande de brevet des universités de Californie et de Vienne, il est précisé que la méthode peut cibler la cellule de tout organisme – et aussi une cellule eucaryote [9]. Le ciblage de cellules eucaryotes ferait donc déjà partie des connaissances divulguées et accessibles au public quand le Broad déposait sa demande de brevet européen en décembre 2013 – divulgation qui fait obstacle à la nouveauté selon Crispr Therapeutics.

Dans sa décision (non publique) du 18 janvier dernier, la division d’opposition a donc donné raison aux opposants. Elle a notamment estimé que les conditions de nouveauté et d’activité inventive n’étaient pas remplies et que le brevet du Broad Institute sur Crispr/Cas9 ne pouvait donc pas être maintenu [10].

Mais le contentieux sur la propriété industrielle sur Crispr ne s’arrêtera pas là. Car la décision de la division d’opposition n’est pas définitive, le Broad Institute ayant décidé de faire appel [11]. Quant au brevet européen délivré en 2017 aux universités de Californie et de Vienne, il fait également l’objet d’une procédure d’opposition…

Hors d’Europe, la messe n’est pas dite non plus. Aux États-Unis, le contentieux de la propriété industrielle sur Crispr/Cas9 se pose actuellement dans le cadre d’une procédure dite d’interférence. La procédure, qui vise à déterminer qui est le « premier inventeur » quand deux mêmes inventions font l’objet d’une demande de brevet par deux inventeurs différents, a été enclenchée à la demande de l’université de Californie. Elle a conduit, en février 2017, à la décision du Patent Office (Office étasunien des brevets) selon laquelle il n’y a pas d’interférence entre les deux brevets [12]. Mais la décision n’est pas définitive, l’université de Californie ayant décidé de faire appel. Et même si elle obtenait gain de cause en appel, sa demande de brevet pourrait être tout de même rejetée à cause d’un brevet américain sur Crispr détenu par l’université de Vilnius (Lituanie), dont la demande a été déposée avant celle de l’université de Californie…

Et pendant ce temps-là, les entreprises s’organisent…

Tandis que les universités se disputent sur la propriété industrielle, les entreprises s’organisent pour bénéficier de l’accès à la technologie Crispr/Cas9, notamment dans le domaine agricole. Parce qu’attendre que la procédure permettant de déterminer qui est le premier inventeur prendra trop de temps, DowDuPont Pioneer a pris les devants en proposant au Broad Institute un accord créant une licence commune (voir ci-dessous) pour l’utilisation de Crispr/Cas9 dans l’agriculture.

En vertu de cet accord, le Broad et DowDupont Pioneer fournissent conjointement des licences non exclusives aux brevets de base sur Crispr/Cas9. En contrepartie du paiement d’une redevance (les organisations à but non lucratif et la recherche académique ne doivent pas la payer) [13], la licence donne ainsi un accès non exclusif aux brevets du Broad Institute (co-détenus avec ses collaborateurs comme l’université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology) et aux brevets de base de Pioneer sur Crispr/Cas9. Mais la licence donne aussi un accès non exclusif aux droits découlant des contrats de licence que Pioneer a conclu avec d’autres entités, à savoir l’université de Vilnius et deux entreprises liées aux universités de Vienne (ERS Genomics, co-fondée par Emmanuelle Charpentier) et de Californie (Caribou Biosciences, fondée par Jennifer Doudna)…

La procédure d’opposition, une originalité de l’OEB intéressante pour les tiers

L’intérêt de la décision du 18 janvier n’est pas seulement le fait qu’elle vient s’ajouter au contentieux de la propriété industrielle sur Crispr/Cas9. Elle met aussi en lumière une procédure propre à l’Office européen des brevets : la procédure d’opposition.

Classiquement, en droit des brevets, une invention peut être brevetée si elle est nouvelle, si elle implique une activité inventive et si elle est susceptible d’application industrielle [14]. Au sein de l’Office européen des brevets, c’est la division d’examen qui est chargée d’examiner la demande de brevet au fond. À ce stade, les tiers qui contestent la demande de brevet peuvent présenter des observations. Celles-ci sont prises en compte lors de la procédure d’examen de la demande de brevet. Mais si le brevet est délivré malgré tout, la dernière chance pour les tiers d’obtenir sa révocation devant l’Office européen des brevets est de recourir à la procédure d’opposition. Cette procédure permet à toute personne, dans un délai précis, de s’opposer à un brevet délivré par l’Office en invoquant le non respect des conditions de brevetabilité [15]. Pour s’opposer à un brevet, il faut toutefois s’acquitter du paiement d’une taxe, qui s’élève à 785 euros [16]. La procédure d’opposition concerne environ 4,5 % des brevets publiés [17].

[1] Voir , « Crispr : les lobbys en blouse blanche », Inf’OGM, 4 septembre 2017.

[2] Récemment encore, Jean Donnewirth, de DowDuPont Pioneer, affirmait que « ce qui est important dans l’amélioration des plantes, c’est la rapidité du processus. D’ou intérêt de Crispr […]. Avec Crispr, on peut faire des mutations ciblées (8/9 caractères d’intérêt recherchés) directement dans la variété élite – c’est un gain de temps énorme donc un gain de productivité énorme que permet cette technologie », propos tenus lors du colloque CNCPI EPITOUL, Les Défis des nouvelles technologies, Toulouse, janvier 2018.

[3] Voir , « Crispations autour de la propriété de Crispr », Inf’OGM, 14 décembre 2016.

[4] Les cellules eucaryotes, contrairement aux cellules procaryotes (bactéries…), contiennent un vrai noyau.

[5] Brevet EP2771468.

[6] Les chercheurs (inventeurs) du Broad Institute comme des universités de Vienne et de Californie ont créé ou co-fondé des intermédiaires (comme Crispr Therapeutics et ERS Genomics pour Emmanuelle Charpentier, Caribou Biosciences pour Jennifer Doudna de l’université de Californie, Editas medecine pour Feng Zhang du Broad Institute) qui délivrent des licences sur Crispr/Cas9 dans des domaines d’application précis (produits thérapeutiques, agriculture, recherche…).

[7] Notice of Opposition, Opposition against EP-B1 27771 466 on behalf of Crispr Therapeutics AG, Novembre 2015.

[8] Demande déposée sous priorité unioniste, dans le cadre de la procédure prévue par le Traité de Washington – dite procédure PCT (date de priorité : 25 mai 2012).

[9] World Intellectual Property Organization, 287. (WO2013176772) Methods and compositions for RNA-directed target DNA modification and for RNA-directed modulation of transcription, Description 0247.

[10] La description de la demande de brevet américain des universités de Californie et de Vienne fait que l’application du système Crispr/Cas9 découle de manière évidente de l’état de la technique pour « l’homme du métier ». Un autre motif de la révocation concernait un point technique sur le nom des inventeurs. La demande de brevet européen du Broad Institute ne mentionne, parmi les inventeurs, ni l’université de Rockefeller, ni le chercheur Luciano Marraffini. Ces derniers figuraient cependant sur plusieurs documents fournis par le Broad pour établir la date de priorité de son brevet à décembre 2012. Or, changer la liste des inventeurs va à l’encontre des règles formelles de priorité. Le Broad ne pouvait donc pas revendiquer cette priorité.

[11] Opposition against European Patent n° 2771486 In the name of the Broad Institute, Inc., Massachusetts Institute of Technology, President and Fellows of Harvard College. Voir également, Broad Institute, Update on patent process in Europe, Janvier 2018.

[12] Pour le Patent Office, il n’y aurait pas d’interférence entre les brevets car les revendications ne sont pas les mêmes. Il affirme ainsi que le « Broad a apporté suffisamment de preuves démontrant que ses revendications, qui sont toutes limitées à des systèmes CRISPR-Cas9 dans un environnement eucaryotique, ne portent pas sur la même invention que les revendications d’UC [Université de Californie], lesquelles sont toutes dirigées sur des systèmes CRISPR-Cas9 non limités à un environment particulier. », United States Patents and Trademark Office, The Broad Institute vs. The Regents of the University of California, Février 2017.

[13] Jean Donnenwirth, de DowDuPont Pioneer, explique que l’accord organise un accès différencié « pour ouvrir la technologie au plus grand nombre ». Sans donner de montant précis, il explique que le montant de la redevance dépend, pour les sociétés visant un but commercial, de la taille de leur équipe de recherche dans le domaine licencié. Il explique par ailleurs que l’accord prévoit des exclusions : il y a des espèces végétales exclues, comme le cannabis (car « la dimension éthique entre en jeu »), et des applications exclues (sur les cellules souches et animales, sur le tabac destiné à la consommation, sur l’utilisation de Crispr/Cas9 pour restreindre l’utilisation génétique des semences – type Terminator).

[14] Voir notamment article 52 (1) de la Convention sur le brevet européen.

[15] Voir article 99 de la Convention sur le brevet européen. L’opposition doit être formée dans un délai de neuf mois à compter de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets.

[16] Voir Article 2 du Règlement relatif aux taxes.

[17] N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, p.321, L.G.D.J., 2014.