Actualités

Australie : quel statut pour les nouveaux OGM ?

L’Australie se pose, elle aussi, la question du statut des organismes génétiquement modifiés par les fameuses nouvelles techniques de modification génétique (les mutagenèses dirigées, les Crispr/Cas9, etc.) [1]. Un projet de texte qui détermine ce qui relève ou pas de la réglementation « OGM » vient d’être soumis à consultation publique. Il propose notamment de qualifier d’OGM les organismes issus de mutagénèse dirigée par oligonucléotides.

L’essor des nouvelles techniques de modification génétique n’en finit pas d’interroger sur l’étendue du champ des règlementations existantes relatives aux OGM. Ces règlementations s’appliquent-elles aux produits issus des nouvelles techniques de modification génétique ? Ces produits doivent-ils être soumis aux mêmes règles que les OGM « transgéniques » ? Comment doivent-être encadrées les nouvelles techniques de modification génétique ?

Ces questions font actuellement l’objet de débats dans l’Union européenne et aux États-Unis [2] [3]. Elles sont aussi à l’origine de la révision des règlements d’application de la loi sur les OGM en Australie, où un projet de texte vient d’être soumis à consultation publique [4].

La définition des OGM en tant que telle n’est pas concernée par la révision, mais le texte soumis à consultation publique modifie néanmoins les contours de la notion d’OGM. Car il propose d’exclure certaines nouvelles techniques et organismes du champ de la réglementation « OGM » et d’en inclure d’autres. Malgré la pression des entreprises, le texte ne remet globalement pas en cause l’approche basée sur le procédé pour définir ce qu’est un OGM (voir encadré ci-dessous). Tous les organismes issus des nouvelles techniques ne sont pas considérés comme des OGM, mais un fait notoire mérite d’être relevé : les organismes génétiquement modifiés par mutagénèse dirigée par oligonucléotides sont qualifiés d’OGM.

Objectif : clarifier le statut des organismes issus des nouvelles technologies

La loi australienne sur les OGM donne une définition assez large des OGM, fondée, comme dans l’Union européenne, sur le critère du procédé [5]. La loi prévoit toutefois que des techniques ou organismes peuvent être inclus ou exclus de la définition (par voie règlementaire). Des règlements d’application ont ainsi été adoptés en 2001, mais de nouvelles techniques de modification génétique sont apparues depuis. C’est pour « clarifier si les organismes issus d’une gamme de nouvelles technologies sont soumis à la réglementation en tant qu’organismes génétiquement modifiés (OGM) et […] assurer que ces nouvelles technologies sont encadrées proportionnellement aux risques qu’elles posent » [6] que la révision des règlements d’application a été engagée en 2016.

Le texte soumis à consultation publique prévoit de soumettre certains organismes issus des nouvelles techniques à la réglementation OGM. Et le critère déterminant pour connaître le statut « OGM » ou « non OGM » de ces nouveaux produits serait le procédé mis en œuvre pour les obtenir. Cette approche est cohérente avec la définition d’un OGM telle que prévue dans la loi australienne, elle aussi basée sur le critère du procédé.

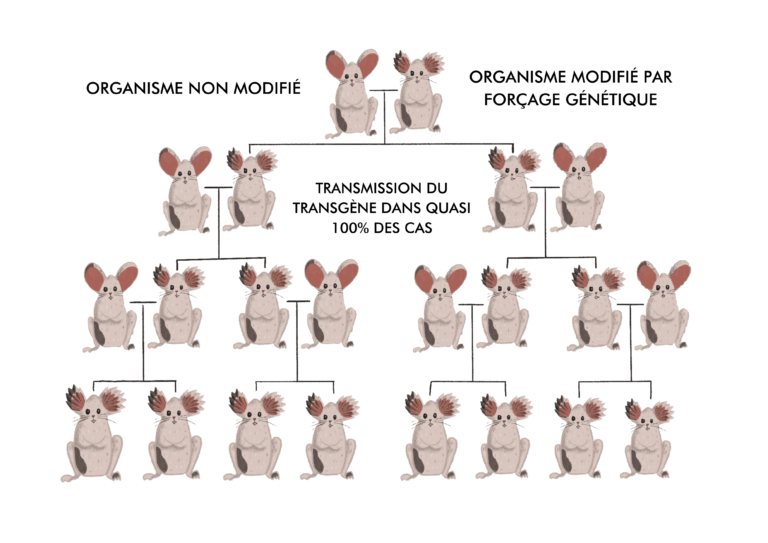

Ainsi, le projet prévoit que si un organisme a été obtenu par une technique utilisant une molécule d’acide nucléique pour réparer l’ADN (les techniques utilisant protéines et ADN, ARN… [7]), il sera qualifié d’OGM et soumis à la réglementation relative aux OGM. À l’inverse, si l’organisme a été génétiquement modifié sans recours à une molécule d’acide nucléique pour réparer l’ADN (par exemple quand des nucléases ont été utilisées pour couper l’ADN), il ne sera pas considéré comme un OGM [8].

Le statut OGM d’un organisme déterminé par son procédé d’obtention

Mais surtout, le texte soumis à consultation publique propose de qualifier les organismes modifiés génétiquement par mutagénèse dirigée par oligonucléotides d’OGM [9] – soumis par conséquent à la réglementation relative aux OGM. Dans l’Union européenne, la mutagénèse est considérée comme une technique de modification génétique, mais les organismes qui en sont issus sont exclus du champ d’application de la directive (au nom d’une utilisation ancienne dont la sécurité serait avérée [10]). Mais la question du statut des organismes issus de mutagénèse n’est pas encore définitivement tranchée. Et la Cour de justice, qui a été saisie par le Conseil d’État français, doit entre autres répondre à la question de savoir si les techniques de mutagénèse, « notamment les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée mettant en œuvre des procédés de génie génétique », sont des techniques de modification génétique [11].

Qualifier les organismes modifiés génétiquement par mutagénèse dirigée par nucléotides d’OGM et déterminer le statut « OGM » ou non « OGM » en fonction du procédé utilisé, voilà qui ne plaira pas aux entreprises. Avant que le texte ne soit soumis à consultation publique, les entreprises plaidaient en effet pour qu’une approche basée sur l’appréciation du produit final soit retenue pour définir le statut des organismes issus des « nouvelles technologies ». Les entreprises voulaient que « les organismes dont la modification génétique est similaire ou impossible à distinguer des produits issus de « sélection conventionnelle » (mutations naturelles, mutagénèse chimique ou par irradiation) » soient exclus de la règlementation.

Les entreprises comme Bayer CropScience [12], Cibus [13], DuPont Pioneer [14], DowAgroSciences Australia [15], Simplot [16]… arguaient que ces techniques s’assimilent « à des techniques de mutagénèse établies depuis longtemps ou « conventionnelles » (c’est-à-dire basées sur l’utilisation de produits chimiques ou de radiation) » [17]. Toujours selon les entreprises, ces techniques « conventionnelles » de mutagénèse n’étant pas soumises à la réglementation OGM en Australie, il serait disproportionné, par rapport aux risques posés par ces nouvelles techniques, de les soumettre, elles, à la réglementation OGM, d’autant plus qu’elles seraient plus précises et que les risques d’effets non intentionnels seraient minimes.

Mais les entreprises n’ont donc pas été suivies. Il reste cependant à savoir quelles modifications le texte subira avant d’être adopté définitivement…

Définir un OGM parfois aussi selon le produit final, et non le procédé

Le projet soumis à consultation publique propose aussi d’étendre la liste des organismes qui ne sont pas considérés comme des OGM. Deux de ces cas se fondent sur le critère du produit final, ouvrant ainsi une légère brèche dans l’approche basée sur le procédé.

Ainsi, selon le projet soumis à consultation publique, deux types d’organismes ne seraient pas des OGM. Il s’agit d’une part des organismes descendant d’OGM qui n’ont plus de trace de l’ADN inséré. Ce cas correspond aux cas des plantes issues de croisements d’OGM avec d’autres plantes, dans les champs ou dans le secteur de la sélection végétale.

D’autre part, le projet prévoit que ne sont pas des OGM les organismes modifiés génétiquement mais dans lesquels la modification, et tout trait apparu du fait de la modification génétique, n’est plus présente [18]. Ce cas laisse perplexe : sont-ce des micro-organismes qui sont visés ? Des plantes autogames ? Ne permet-il pas à des organismes qualifiés d’OGM d’échapper à la qualification d’OGM et donc à la règlementation ? Ou le fait que la modification n’est plus présente dans l’organisme empêche-t-il dans tous les cas de le qualifier d’OGM – un OGM étant défini comme un organisme qui a été modifié par « technologie génétique » selon la loi australienne ?

[1] Beaucoup d’organisations de la société civile, y compris Inf’OGM, appellent ces organismes des « nouveaux OGM »

[2] ,

, « États-Unis : à nouveaux OGM, nouvelle définition », Inf’OGM, 10 avril 2017

[3] ,

, « États-Unis : vers la fin de la réglementation OGM ? », Inf’OGM, 15 novembre 2017

[4] Exposure Draft, Gene Technology Amendment (2017 Measures No.1) Regulations 2001. La période de consultation publique est ouverte jusqu’au 21 février 2018.

[5] Article 10 (1) du Gene Technology Act 2000.

[7] Dans le projet soumis à consultation publique, ces techniques sont appelées techniques « SDN-2 » et « SDN-3 », SDN signifiant Site Directed Nucleases.

[8] Cela correspond aux organismes obtenus par les techniques dites « SDN-1 ».

[9] Gene Technology Regulations 2001, Future compilation prepared on 30 November 2017, page 26. Les organismes issus de mutagénèse chimique ou par irradiation continuent de ne pas être considérés comme des OGM, et donc d’être exclus de la réglementation. Les règlements d’application adoptés en 2001 classaient ces techniques de mutagénèse parmi les techniques non considérées comme des techniques de modification génétique. Gene Technology Regulations 2001, Schedule 1A.

[10] Considérant 17, directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil

[11] ,

,

, « France / UE – La Cour de Justice sera consultée sur les plantes tolérant les herbicides », Inf’OGM, 6 octobre 2016

[12] BayerCropScience, Submission to discussion paper on options for regulating new technologies.

[13] Cibus, Submission on the Technical Review of the Gene Technology Regulations 2001 Discussion paper : Options for Regulating New Technologies.

[14] DuPont Pioneer, Comments on the « Discussion Paper : Options for Regulating New Technologies ».

[15] Dow AgroSciences, Comments to the Discussion Paper : Options for Regulating New Technologies by the Office of Gene Technology Regulation.

[16] Simplot Plant Sciences, Options for Regulating New Technologies.

[17] Bayer CropScience, Submission to discussion paper on options for regulating new technologies.

[18] Gene Technology Regulations 2001, Future compilation prepared on 30 November 2017, page 27. S’agissant des techniques que le projet classe parmi celles qui ne sont pas considérées comme des techniques de modification génétique, il y a l’introduction d’ARN dans l’organisme si : a) l’ARN ne peut pas être traduit en un polypeptide ; b) l’introduction d’ARN ne peut pas résulter en une altération de la séquence du génome de l’organisme ; et c) l’introduction de l’ARN ne peut pas donner lieu à un agent infectieux.