Actualités

UE – OGM : de l’inutilité du principe de précaution

Saisie par une juridiction italienne, la Cour de justice (Union européenne) devait se prononcer sur l’articulation entre le principe de précaution et les mesures d’urgence qu’un État peut adopter dans le cadre du règlement 1829/2003 pour interdire temporairement un OGM autorisé. Pour la Cour, ce principe ne permet pas d’élargir les conditions requises pour l’adoption de mesures d’urgence, lesquelles sont très restrictives.

En 2014 en Italie, l’agriculteur Giorgio Fidenato et d’autres agriculteurs ont été poursuivis pour avoir cultivé du maïs MON810 malgré l’adoption d’un moratoire par le gouvernement italien, l’année précédente [1]. L’interdiction de mise en culture de ce maïs transgénique avait été adoptée sur le fondement du règlement européen n°1829/2003 (mesure d’urgence) [2], mais aussi d’un autre règlement européen qui établit les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire [3]. Le gouvernement italien estimait que ce dernier règlement permettait d’interdire le maïs MON810 sur le fondement du principe de précaution [4].

Dans le cadre de la procédure pénale engagée contre M. Fidenato, ce dernier faisait valoir que le décret interdisant la culture du maïs MON810 était illégal, notamment parce qu’il serait contraire au droit de l’Union européenne. Le Tribunal décide alors de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice quatre questions préjudicielles, l’une d’entre elles concernant l’articulation entre le principe de précaution et les mesures d’urgence du règlement n°1829/2003. Plus précisément, le Tribunal italien demandait si les États peuvent adopter des mesures d’urgence fondées sur le seul principe de précaution, sans que les conditions prévues par l’article 34 du règlement n°1829/2003, relatif aux mesures d’urgence, soient remplies. Ces conditions sont si strictes qu’il est difficile de les satisfaire. La mesure ne peut en effet être adoptée que pour protéger certains intérêts limitativement énumérés (santé humaine, santé animale ou environnement). Mais surtout, il faut que l’OGM soit « de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave » pour l’un de ces intérêts [5]. Les expressions « de toute évidence » et « risque grave » sont interprétées de manière restrictive par la Cour de justice : il doit s’agir d’un risque important mettant en péril de façon manifeste l’un des intérêts protégés. Et ce « risque doit être constaté sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables » [6].

L’enjeu de la question posée par le Tribunal italien est donc celui de l’assouplissement des conditions prescrites pour l’adoption de mesures d’urgence : le principe de précaution peut-il les modifier ou les élargir ?

Précaution pour un fait incertain ; urgence pour un risque avéré

La réponse donnée par la Cour à cette question est peu surprenante et suit les conclusions de l’avocat général [7] : après avoir rappelé la définition du principe de précaution selon le règlement qui définit les principes généraux de la législation alimentaire auquel se réfère le gouvernement italien, la Cour juge que ce principe « ne saurait être interprété en ce sens qu’il permet d’écarter ou de modifier, en particulier en les assouplissant, les dispositions prévues à l’article 34 du règlement n°1829/2003 » [8].

La Cour, comme l’avocat général, explique que les conditions pour l’adoption des mesures d’urgence sont incompatibles avec l’idée même de précaution. En effet, l’adoption de mesures d’urgence est subordonnée à l’existence, « de toute évidence », d’un « risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement » [9]. L’adoption de mesures d’urgence suppose donc un degré de certitude quant à l’existence du risque. Or, l’adoption de mesures fondées sur le principe de précaution requiert au contraire un certain degré d’incertitude quant à l’existence du risque. La Cour estime donc que « des mesures de protection prises en vertu de cet article 34 ne sauraient être valablement motivées par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées. Au contraire, de telles mesures de protection, nonobstant leur caractère provisoire et même si elles revêtent un caractère préventif, ne peuvent être prises que si elles sont fondées sur une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, qui révèlent que ces mesures s’imposent » [10].

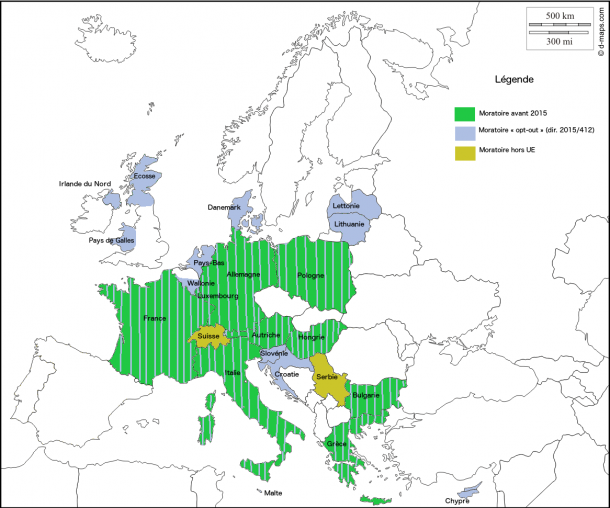

Le jugement que rendra le Tribunal italien suite à l’arrêt que vient de rendre la Cour de justice ne changera rien à l’actuelle interdiction de culture du maïs MON810 sur le territoire italien. En effet, cette interdiction est aujourd’hui fondée sur la clause « opt-out » [11] : en 2015, l’Italie a – comme 16 autres États membres et 4 régions – demandé que son territoire soit exclu de l’autorisation de culture de ce maïs.

Pour les OGM transgéniques qui ne sont pas autorisés à la culture mais qui peuvent être commercialisés dans l’Union européenne (par exemple soja transgénique utilisé dans les denrées alimentaires importées ou dans l’alimentation animale), la marge de manœuvre des États membres est bien plus étroite : seul le recours à la mesure d’urgence – dans les conditions que la Cour vient de rappeler dans son arrêt – est possible.

Les autres questions préjudicielles posées

Les autres questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi italienne portaient d’une part sur la marge de manœuvre de la Commission européenne et d’autre part celle des États membres dans l’adoption de mesures d’urgence.

Sur le premier point, il s’agissait de savoir si la Commission est tenue d’adopter des mesures d’urgence quand un État membre l’informe officiellement de la nécessité de les adopter alors qu’elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies. Dit autrement, le fait qu’un État membre demande à la Commission européenne d’adopter des mesures d’urgence modifie-t-il la nature du pouvoir d’appréciation de la Commission en la matière ? Pour la Cour, la réponse à la question est clairement non. Selon elle, « lorsqu’il n’est pas établi qu’un produit autorisé par le règlement n° 1829/2003 ou conformément à celui-ci est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, la Commission n’est pas tenue […] de prendre des mesures d’urgence » [12], même lorsqu’un État membre le lui demande. Le gouvernement italien, qui avait appuyé sa demande d’études scientifiques, pouvait donc lui-même adopter des mesures d’urgence en respectant les conditions du règlement, mais ne pouvait pas obliger la Commission européenne à faire de même. Même si le cas serait invraisemblable, l’inverse aurait également été vrai : la Commission européenne ne pourrait pas obliger un État membre à adopter des mesures d’urgence. Chacun dispose de son propre pouvoir d’appréciation dans l’adoption de mesures d’urgence et l’appréciation de l’un ne modifie pas la nature du pouvoir d’appréciation de l’autre.

Les deux autres questions portaient quant à elles sur la marge de manœuvre des États membres dans l’adoption de mesures d’urgence. Il s’agissait de savoir si un État membre peut adopter et maintenir des mesures d’urgence quand, après avoir informé la Commission européenne, cette dernière n’a pris aucune mesure. La question de la possibilité pour un État d’adopter des mesures d’urgence ne présentait pas de grandes difficultés et une lecture littérale des textes pertinents permet à la Cour d’y répondre : un État membre peut adopter des mesures d’urgence si la Commission européenne n’a pris aucune mesure dès lors que les conditions de fond et de procédure sont réunies. La question du maintien des mesures est plus intéressante. Selon les textes, la mesure d’urgence peut être maintenue « jusqu’à l’adoption des mesures de l’Union européenne ». Mais que se passe-t-il si, contrairement à ce que prévoit le règlement n°178/2002, la Commission ne réunit pas le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale pour lui présenter un projet de décision sur la prorogation, la modification ou l’abrogation de la mesure d’urgence adoptée ? La Cour rappelle que si la mesure peut être maintenue et renouvelée tant qu’aucune décision n’a été adoptée au niveau de l’Union, la mesure n’échappe pas pour autant à tout contrôle juridictionnel. Ce sont les juridictions nationales, saisies de la légalité de telles mesures nationales – comme l’a été le Tribunal italien par M. Fidenato – , qui sont alors compétentes pour apprécier la légalité des mesures au regard des conditions prévues, si besoin en interrogeant la Cour de justice dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel.

[1] , « ITALIE – Le gouvernement interdit les cultures d’OGM », Inf’OGM, 15 juillet 2013

[2] Le maïs MON810 a initialement été autorisé sur la base de la directive 90/220, aujourd’hui remplacée par la directive 2001/18. Entre temps, Monsanto a notifié cet OGM sur la base du règlement 1829/2003 et demandé un renouvellement d’autorisation sur ce même texte, renouvellement en cours de procédure. Ces deux textes permettent à un État d’interdire nationalement un OGM autorisé au niveau européen, sous certaines conditions. La Cour de justice a estimé que, à propos du maïs MON810, les États membres devaient se fonder sur le règlement n°1829/2003 et non la directive 2001/18/CE pour interdire sa culture sur leur territoire. Voir Cour de justice, 8 septembre 2011, Monsanto, affaires jointes C‑58/10 à C‑68/10.

[3] Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

[4] L’article 7 de ce règlement définit le principe de précaution dans le domaine de la législation alimentaire. Il existe un lien entre les deux textes : les mesures d’urgence du règlement n°1829/2003 doivent être adoptées conformément aux procédures visées aux articles 53 et 54 du règlement n°178/2002.

[5] À ces conditions de fond s’ajoutent des conditions de forme : la mesure doit être adoptée conformément aux dispositions de l’article 54 du règlement n°178/2002. Il faut d’abord que l’État membre informe officiellement la Commission européenne de la nécessité d’adopter des mesures d’urgence. Ce n’est que si la Commission n’adopte pas de telles mesures que l’État pourra adopter des mesures conservatoires. Ces mesures adoptées, l’État membre doit en informer immédiatement la Commission européenne et les autres États membres, c’est-à-dire au plus tard de manière concomitante à l’adoption des mesures d’urgence par l’État membre concerné. La Commission européenne doit ensuite réunir le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale en vue de la prorogation, de la modification ou de l’abrogation de la mesure d’urgence adoptée. Il arrive toutefois que la Commission informe simplement le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale de la mesure d’urgence prise par un État membre, mais sans toutefois lui soumettre un projet de décision en vue de la prorogation, de la modification ou de l’abrogation des mesures. C’est ce qui s’est passé pour la mesure d’urgence adoptée par le gouvernement italien en 2013, laquelle a donc continué à être appliquée.

[6] Cour de justice, 8 septembre 2011, Monsanto e.a., affaires jointes C‑58/10 à C‑68/10, point 76

[7] Conclusions de l’avocat général M. Bobek, 30 mars 2017, Georgio Fidenato et autres, affaire C-111/16.

[8] Cour de justice, 13 septembre 2017, Giorgio Fidenato et autres, affaire C-111/16, point 48.

[9] Article 34 du règlement (CE) n°1829/2003

[10] Cour de justice, 13 septembre 2017, Giorgio Fidenato et autres, affaire C-111/16, Point 51

[11] Article 26 ter de la directive 2001/18/CE modifiée par la directive 2015/412

[12] Cour de justice, 13 septembre 2017, Fidenato et autres, affaire C-111/16, point 28.