Actualités

OGM : l’Aesa utilise un test (pepsine) qu’elle sait invalide

Depuis plus de 15 ans, le Groupe International d’Études Transdisciplinaire (GIET) et France Nature Environnement (FNE) ne cessent de dénoncer l’irrecevabilité de l’évaluation de l’allergénicité alimentaire des OGM. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Aesa – ou Efsa pour son sigle anglais) a produit plusieurs « avis scientifiques » [1] en réponse à ces critiques, toutes donnant raison aux associations sus-citées, mais sans que cela ne change quoi que ce soit à la procédure d’évaluation des OGM. Cette fois, ce sont des « lignes directrices » et non plus de simples avis, que l’Aesa produit sur la question du test de digestibilité à la pepsine. C’était donc une occasion de faire réellement évoluer les pratiques. Surprise, ces lignes directrices n’imposent rien de plus que des suggestions d’amélioration du test à la pepsine, sans remettre en question son protocole historique qu’elle reconnaît pourtant comme invalide !

Inf’OGM a publié en 2012 une brochure critique sur l’évaluation des OGM [2], incluant une description détaillée du test de digestibilité à la pepsine, qui doit permettre d’évaluer l’allergénicité alimentaire des OGM, c’est-à-dire du caractère allergisant. L’allergénicité n’est pas une propriété d’une protéine, elle résulte de caractéristiques d’une protéine réagissant avec un système immunitaire donné dans un environnement donné. Certaines protéines provoquent des réactions allergiques dans un certain pourcentage d’une population donnée dans un environnement donné. On ne peut donc prédire l’allergénicité d’une protéine nouvelle (cas des OGM), mais seulement au mieux chercher des signes d’alerte.

Le principe du test à la pepsine repose sur l’idée selon laquelle, si la protéine d’intérêt de l’OGM (par exemple, la protéine insecticide produite par le MON810 – appelée Cry1Ab, de la famille des protéines Bt) est rapidement dégradée dans l’estomac, elle ne peut atteindre les cellules du système immunitaire situées dans l’intestin et ne peut donc provoquer une allergie. À partir de là, le test utilisé par l’industrie consiste à mettre dans un tube à essai de l’acide chlorhydrique (pour régler le pH) et de la pepsine (l’enzyme qui dégrade les protéines dans l’estomac), d’y rajouter la protéine purifiée à tester et de regarder si elle est ou non rapidement et totalement dégradée [3]. La critique et l’historique documentés sont publiés dans la brochure d’Inf’OGM sus-citée. Nous ne reprenons ici que ce qui fait le sel des présentes lignes directrices de l’Aesa.

Sur l’histoire de ce test à la pepsine

Le Codex alimentarius est un texte élaboré par une commission mixte FAO/OMS qui définit les normes et diverses pratiques concernant les produits alimentaires. Ce Codex (code, en latin) ayant été reconnu par les accords de l’OMC, il s’impose à tous les pays signataires de ces accords.

Lorsqu’il s’est agi d’inscrire dans le Codex les pratiques concernant l’évaluation de l’allergénicité des OGM, le groupe de travail FAO/OMS s’est tourné vers une ONG pour lui fournir une proposition de base. Cette ONG n’est autre que l’Ilsi (Institut International des Sciences de la Vie, en Français) dont les membres sont Monsanto, Bayer, Cargill, Syngenta, Ajinomoto, Nestlé, Coca Cola, Kellogg’s, etc.), dont le groupe de travail sur l’allergénicité était animé par le célèbre Richard E. Goodman [4], scientifique salarié de Monsanto. C’est donc l’Ilsi qui a proposé le protocole du fameux « test à la pepsine », ensuite imposé normativement à tous les membres de l’OMC (dont l’Union européenne) pour l’évaluation de l’allergénicité des OGM.

Pour produire ce protocole, l’Ilsi s’est appuyé, comme il se doit, sur une publication [5], parue dans un grand journal scientifique, Nature Biotechnology, qui décrivait le protocole et montrait que, dans les conditions du test, existait une corrélation entre la résistance des protéines à la digestion par la pepsine en milieu acide et l’allergénicité. Ce fort intéressant article était écrit par James Astwood, John Leach et Roy Fuchs, tous trois éminents scientifiques… de chez Monsanto.

C’est donc avec un protocole produit par Monsanto, imposé aux pays membres de l’OMC via Monsanto, que les produits de Monsanto (entre autres) sont évalués. Rien que de très normal, donc ! Normal aussi que l’Aesa ait inclus ce protocole dans ses premières lignes directrices de 2011 [6]. À noter que l’année précédente, le laboratoire de Jean-Michel Wal publiait un article [7] montrant que la protéine Bt du MON810 (Cry1Ab), détruite très rapidement avec le protocole d’Astwood-Monsanto (ce qui est bien pratique) ne l’était pas du tout dans des conditions plus physiologiques (c’est à dire plus proches de la réalité) ! Or, J.-M. Wal est l’un des experts du groupe OGM de l’Aesa, chargé de l’allergénicité…

Le protocole d’Astwood-Monsanto

Ce test consiste donc à plonger la protéine d’intérêt, par exemple la protéine Cry1Ab, que l’on fait produire, non par la plante GM, mais par une bactérie GM, dans une solution d’acide chlorhydrique à pH 1,2 (le pH gastrique au moment de la digestion varie, mais est en gros autour de 2,5) et de pepsine, à un taux 3000 fois supérieur au taux physiologique. Voilà qui laisse peu de chance de survie aux protéines d’intérêt des OGM. Cette destruction rapide et complète permet à l’Aesa de conclure, par exemple dans son expertise du MON810 : « En se basant sur ces résultats, le groupe OGM de l’Aesa considère qu’il est peu probable que la protéine Cry1Ab nouvellement exprimée soit allergénique » [8].

Le problème est qu’en dehors de publications écrites par l’industrie, la fameuse corrélation « démontrée » par Astwood entre allergénicité et non dégradation par la pepsine n’est guère retrouvée par les allergologues. À titre d’exemple, on lit, dans une publication récente [9] non citée par l’Aesa dans ses lignes directrices, que « la digestion peut abolir, diminuer, n’avoir aucun effet ou même augmenter l’allergénicité d’allergènes alimentaires ». Et d’ajouter : « En conséquence, la valeur prédictive du test à la pepsine pour évaluer le potentiel allergique de nouvelles protéines peut être questionnée », ce qui est une formulation plutôt diplomatique. Quant à la fameuse corrélation démontrée par Astwood, elle n’est pas retrouvée par de nombreux auteurs indépendants de l’industrie. L’origine de cette discordance a été suggérée en 2002 par Tong-Jen Fu, de l’US Food and Drug Administration et ses collaborateurs [10]. Visant explicitement l’article d’Astwood et al., Fu explique qu’il existe des classes de protéines (protéines de stockage ou de structure), comprenant des allergènes et des non-allergènes, qui résistent à la pepsine et une autre classe (enzymes), comprenant aussi des allergènes et des non-allergènes, qui sont plus facilement dégradées dans les mêmes conditions. Si donc on choisit, pour l’expérience, des allergènes dans la première catégorie et des non-allergènes dans la seconde, on met évidemment en évidence une fausse corrélation entre la résistance à la pepsine et l’allergénicité… Et une des conclusions de Fu et al. à partir d’études correctement menées est énoncée clairement dans ce même article : « Nos données ne montrent pas que les allergènes alimentaires sont plus résistants à la digestion in vitro que les protéines sans propriétés allergéniques connues ». Exit Astwood-Monsanto.

L’Aesa garde ce test malgré des critiques

On peut donc s’attendre à ce que l’Aesa, dans ses lignes directrices, évacue ce test, qui n’a jamais tenu la route, comme nous n’avons jamais cessé de le clamer, mais que maintenant, une imposante collection de publications discrédite et qui est, encore une fois, fortement critiqué par l’expert allergologue de l’Aesa lui-même [11]. Or, si l’Aesa reconnaît explicitement la validité de certaines de nos critiques – le pH utilisé dans le test est extrêmement acide, la pepsine est ajoutée en fort excès, la corrélation avec l’allergénicité des protéines a été « mise en doute » [12], les conditions de la digestion varient au cours de la vie, etc. – elle propose malgré tout de conserver le sacro-saint test d’Astwood-Monsanto et suggère de le compléter par d’autres, en conditions plus physiologiques, et ceci pendant une période probatoire de deux ans ! Mieux encore, l’Aesa suggère que le test comporte des témoins [13], ce qui est tout de même le minimum requis pour tout test de ce type. Que de la Science rigoureuse, on vous dit !!!

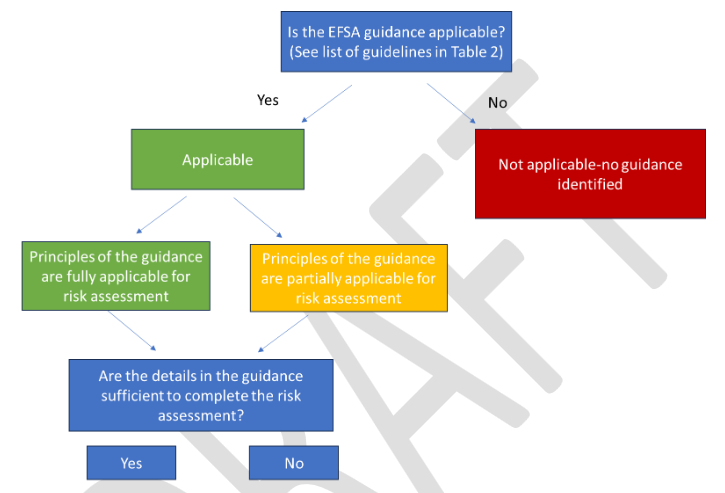

L’Aesa sait que le test n’est pas valide

La stratégie de l’Aesa paraît simple : écrire des avis scientifiques valables mais agir en contradiction avec eux. Sur ce test à la pepsine, la stratégie est criante. Dès 2010, l’Aesa a pour opinion scientifique que « le résultat de la résistance à la pepsine ne peut dès lors pas être considéré comme une forte preuve d’absence d’allergénicité d’une protéine » [14]. Car l’Aesa détaille en effet que la corrélation entre résistance à la pepsine et potentiel allergène « n’est pas absolue et que des protéines résistantes à la dégradation par la pepsine peuvent ne pas être allergènes dans des conditions normales d’exposition alors que des protéines labiles [non résistantes] peuvent l’être tout comme des fragments de protéines générés ». Elle recommande donc que des analyses complémentaires mimant les conditions physiologiques du corps animal soient effectuées. Il s’agit-là d’une recommandation qui deviendra en 2011 lignes directrices de l’Aesa [15] et qui sera rappelée dans le règlement adopté par l’Union européenne en 2013 [16]. Mais, paradoxalement, jamais ces tests complémentaires nécessaires n’ont été rendus obligatoires !

La stratégie de communication de l’Aesa est simple et efficace. En cas de critique, elle met en avant ses « avis scientifiques », qui sont scientifiquement corrects. Le problème est que ces opinions n’ont pas de portée règlementaire, ne sont lues par à peu près personne et qu’elles sont en contradiction avec les « avis » donnés par l’Aesa et qui, eux, débouchent sur des autorisations d’OGM, car ils sont suivis par la Commission européenne.

[1] « scientific opinion« , en anglais

[2] , « Expertise des OGM : l’évaluation tourne le dos à la science », Inf’OGM, 9 octobre 2012

[3] L’industrie et, bien sûr, l’Aesa, appellent aussi cette technique « test de digestion gastrique simulée »…

[4] https://www.independentsciencenews.org/science-media/the-goodman-affair-monsanto-targets-the-heart-of-science/

[5] Astwood, J.D., Leach, J.N. & Fuchs, R.L. (1996) « Stability of food allergens to digestion in vitro ». Nature Biotechnology 14 : 1269-73.

[6] Si l’Union européenne est soumise aux règles de l’OMC et donc du Codex, les avis et positions de l’Aesa sont, en principe, seulement « basés sur la Science » (avec un grand S, bien sûr).

[7] Guimaraes, V. Drumare, M.F., Lereclus, D., Gohar, M., Lamourette, P., Nevers, M.C., Vaisanen-Tunkerott, M.L., Guillon, B., Crémion, C., Wal, J.M., Adel-Patient, K. (2010) « In vitro digestion of Cry1Ab proteins and analysis of the impact on their immunoreactivity » J. Agric. Food Chem. Mar 10 ; 58(5) : 3222-31

[8] Efsa Journal (2009) 1149, 1-85

[9] Bogh, K.L. & Madsen, C.B. (2016) « Food allergens : is there a correlation between stability to digestion and allergenicity ? », Critical Reviews in Food Science and Nutrition 56:9, 1545-1567

[10] Fu, T.J., Abbott, U.R. & Hatzos, C. (2002) « Digestibility of food allergens and nonallergenic proteins in simulated gastric fluid and simulated intestinal fluid – a comparative study » J. Agric. Food. Chem. 50 : 7154-60

[11] Voir la brochure sus-citée d’Inf’OGM (p. 33 et suivantes).

[12] Euphémisme !

[13] C’est-à-dire que soient testées en même temps des protéines connues qui servent de référence afin de vérifier les bonnes conditions du test. La présence de témoins en pareil cas est toujours nécessaire et effectué, sauf dans les dossiers de demande d’autorisation d’OGM où ils ne sont pratiquement jamais présents. Autant dire que de tels dossiers seraient simplement recalés s’il s’agissait de mémoires de master, mais qu’ils sont validés par la très scientifique Aesa !