Actualités

Brevets européens sur le vivant : un garde-fou insuffisant

Suite à l’avis de la Commission européenne de novembre 2016, le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (OEB) a décidé de modifier le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen pour aligner sa position sur celle des institutions de l’Union européenne. Mais, selon les organisations de la société civile, les modifications restent insuffisantes pour réellement encadrer les brevets sur le vivant.

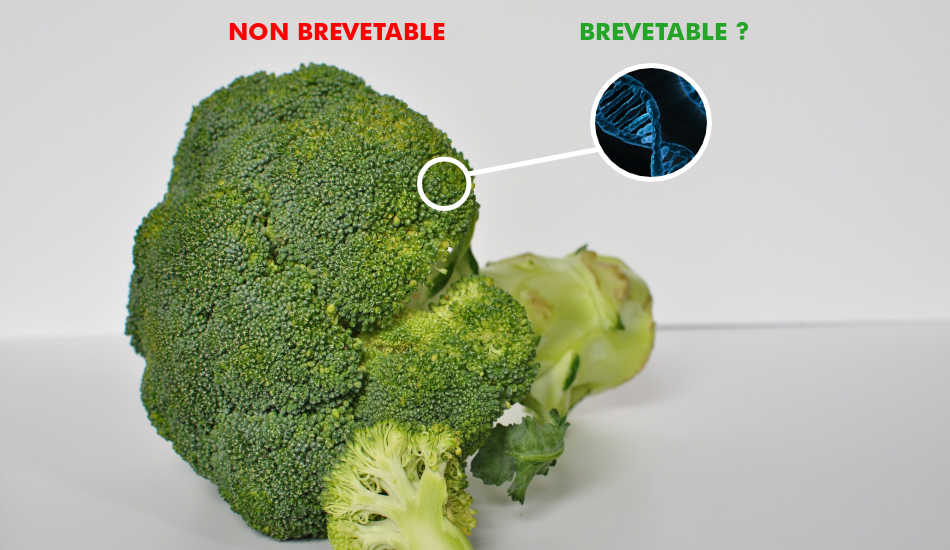

Les textes de l’Union européenne comme ceux de l’Organisation européenne des brevets prévoient que « les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux » ne sont pas brevetables [1]. Cette exclusion empêche l’octroi d’un brevet sur une variété et un procédé essentiellement biologique [2]. Mais, jusqu’à maintenant, ni la directive de l’Union européenne, ni la Convention sur le brevet européen ne tranchaient explicitement la question de la brevetabilité des plantes et animaux issus des procédés essentiellement biologiques.

Dans son avis publié en novembre 2016, la Commission européenne a précisé que, selon elle, l’intention du législateur de l’Union européenne était d’exclure de la brevetabilité non seulement les procédés mais aussi les produits obtenus par lesdits procédés [3]. Et la Commission européenne précisait également que l’exclusion de la brevetabilité concernait aussi les parties de végétaux ou d’animaux issus de ces procédés.

Tensions entre l’OEB et l’Union européenne

La publication de cet avis a clairement mis au jour une tension entre l’interprétation de la directive de l’Union européenne en matière de brevetabilité des inventions biotechnologiques (directive 98/44) par la Commission européenne et la pratique de l’Office européen des brevets. Ce dernier a en effet multiplié la délivrance de brevets sur des plantes issues de procédés essentiellement biologiques ces dernières années : par exemple, un brevet sur un poivron sans graines [4] issu de procédés de sélection conventionnelle.

Suite à la publication de l’avis de la Commission européenne, l’Office européen des brevets avait annoncé qu’il suspendait les procédures dans certaines affaires liées aux biotechnologies [5] car même si l’avis de la Commission européenne n’est pas juridiquement contraignant, l’Office européen des brevets ne pouvait pas y rester indifférent [6]. Cet avis reprend en effet les demandes explicites d’une résolution du Parlement européen de décembre 2015 [7] et a été approuvé peu après sa publication par le Conseil de l’Union européenne.

Au bout de six mois de discussions internes, le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets a finalement adopté, le 29 juin 2017, sa décision sur la brevetabilité des plantes et animaux issus de procédés essentiellement biologiques [8] ce qui entraîne une modification de son règlement d’exécution en ce sens. Ce dernier précisait déjà que la brevetabilité des végétaux ou animaux était soumise à certaines conditions [9]. Mais désormais, il précise que ces végétaux et animaux ne sont pas brevetables s’ils sont obtenus exclusivement au moyen d’un procédé essentiellement biologique [10]. Si cette décision aboutit à étendre l’exclusion de la brevetabilité dans le domaine du vivant, les modifications apportées sont bien loin de régler toutes les questions s’agissant des limites à la brevetabilité du vivant.

Une limitation imprécise donc facilement contournée

L’exclusion explicite de la brevetabilité des végétaux et animaux issus de procédés essentiellement biologiques a pour effet d’aligner, en apparence, l’Office européen des brevets sur l’interprétation de la Commission européenne telle qu’exposée dans son avis de novembre 2016. Mais, dans sa rédaction actuelle, cette exclusion pourra être aisément contournée.

Le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen, tel que modifié le 29 juin, ne précise pas si l’exclusion de la brevetabilité des animaux et végétaux issus de procédés essentiellement biologiques concerne également les parties de végétaux ou d’animaux issus de procédés essentiellement biologiques. Il ne précise pas non plus, comme le fait le droit des brevets français, que les informations génétiques que contiennent les animaux et végétaux issus de procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables.

Dès lors, isoler un élément d’une plante ou animal issu d’un procédé essentiellement biologique (une séquence, une graine, une cellule, ou une information génétique, un fruit ou toute autre récolte transformée n’étant plus du « matériel de reproduction »…) permettra-t-il de contourner l’exclusion de la brevetabilité des plantes et animaux issus de procédés essentiellement biologiques que l’OEB vient de préciser ? L’enjeu est important : si, par exemple, les informations génétiques que contiennent les animaux et végétaux issus de procédés essentiellement biologiques étaient brevetables, cela aurait pour conséquence que les droits exclusifs conférés par de tels brevets s’étendent aux plantes ou animaux dans lesquelles cette information génétique est présente et exerce la fonction indiquée dans le brevet, et ce même s’ils contiennent cette information génétique naturellement, ou suite à des croisements et/ou un travail de sélection. Or comme le relève la Coordination européenne de La Via Campesina dans un communiqué de presse, « avec les nouvelles techniques de manipulations génétiques comme la mutagénèse microbiologique ou Crispr/Cas9, le nouveau trait est décrit dans le brevet d’une manière qui ne permet pas de le distinguer de traits natifs » [11].

Des failles (volontaires ?) permettent quand même de breveter du vivant « natif »

Il y a une autre question que ne règle pas la modification du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen : celle de l’étendue de la protection conférée par un brevet portant sur une matière biologique ou sur un produit contenant ou constitué d’une information génétique. Le règlement d’exécution, tel que modifié le 29 juin, ne précise pas si cette protection s’étend aux plantes obtenues exclusivement par des procédés essentiellement biologiques, aux plantes contenant cette matière biologique ou information génétique, ou aux produits issus de ces plantes. En l’absence de précision, l’exclusion de la brevetabilité des plantes et animaux issus de procédés essentiellement biologiques pourra aisément être contournée.

L’OEB considère que cette question ne relève pas de sa compétence : celle-ci serait limitée à la brevetabilité (l’octroi des brevets) et ne s’étendrait pas à la définition des droits exclusifs du titulaire d’un brevet. Cette dernière question relèverait du droit interne de chacun des États contractants (ou de l’UE).

Il appartiendra à l’Office, aux chambres de recours, et aux États contractants de l’OEB, de clarifier ces incertitudes juridiques concernant l’étendue de l’exclusion de brevetabilité des plantes et animaux et des droits exclusifs conférés par le brevet, à travers la pratique de délivrance des brevets et la jurisprudence. Mais compte tenu de la pratique passée, les organisations de la société civile devront être extrêmement vigilantes pour obtenir de réelles avancées.

Pour nombre d’entre elles, la modification du règlement d’exécution est une occasion manquée de véritablement encadrer la délivrance de brevets dans le domaine du vivant et ne va pas suffisamment loin. La Coordination européenne La Via Campesina se montre très critique et considère que « l’Office Européen des Brevets jette un écran de fumée pour tenter de cacher les brevets sur le vivant ». Elle craint qu’avec ces règles, « l’industrie semencière [puisse] s’emparer en quelques années de la totalité de la biodiversité agricole existante et […] contrôler ainsi la totalité de notre nourriture » [12].

Il est à noter qu’avant le Conseil d’administration de l’OEB, les organisations de la société civile française réunies dans le Collectif Semons la biodiversité avaient interpellé le gouvernement français à travers une lettre collective. Il s’agissait d’inciter la France à avoir une position cohérente avec le droit des brevets français au sein du Conseil d’administration de l’Organisation Européenne des Brevets sur la brevetabilité des plantes et des animaux issus de procédés essentiellement biologiques. Leurs demandes n’ont manifestement pas été retenues [13].

Les nouvelles règles du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen sont applicables depuis le 1° juillet 2017. L’Office européen des brevets a annoncé que les procédures d’examen et d’opposition liées à des affaires concernant un végétal ou un animal obtenu par un procédé essentiellement biologique, suspendues depuis novembre dernier, reprendront maintenant progressivement et seront instruites conformément à la pratique clarifiée.

OEB : les ONG chassées, l’industrie courtisée

Lors d’une réunion du comité droit des brevets, les 28 et 29 avril, la présidence de l’OEB a fourni un document confidentiel proposant plusieurs scénarios en réaction à l’avis de la Commission européenne. L’enjeu de cette réunion était important : il s’agissait de conseiller le Conseil d’administration de l’OEB sur le fait de savoir s’il devrait maintenir sa pratique consistant à délivrer des brevets sur des plantes issues de procédés essentiellement biologiques ou si, à travers une révision de la Convention sur le brevet européen, de son règlement d’exécution ou de ses lignes directrices, il devrait uniformiser sa pratique avec l’interprétation de la Commission européenne selon laquelle ces plantes doivent être exclues de la brevetabilité.

Or, parmi les organisations non gouvernementales admises en tant qu’observateurs aux réunions du comité droit des brevets, seules sont présentes celles représentant l’industrie [14]. Les organisations de la société civile fortement impliquées sur le sujet de l’octroi de brevets sur le végétal, comme celles regroupées au sein de la coalition internationale No Patents on Seeds !, n’ont reçu aucune réponse de la part de l’OEB à leur demande d’être admises à cette réunion. Katherine Dolan, de l’association Arche de Noah, membre de la coalition, déplorait que des représentants de l’industrie soient présents et aient accès aux documents pertinents, alors même qu’il y a selon elle clairement un conflit d’intérêts. « L’autorité et les revenus de l’OEB dépendent du nombre de brevets qu’il peut délivrer. Il n’est guère surprenant qu’il tente de protéger ses propres intérêts et ceux de l’industrie en empêchant tout contrôle public sur ses actions », affirmait-elle [15].

[1] Selon la directive 98/44/CE, un procédé essentiellement biologique « consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection ».

[2] Selon l’OEB : « Un procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux qui est fondé sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et sur la sélection ultérieure de végétaux ou d’animaux est exclu de la brevetabilité comme étant essentiellement biologique. Cela vaut même si ce procédé inclut une intervention humaine, y compris la fourniture d’un moyen technique, ayant pour but de permettre ou de soutenir l’exécution des étapes de ce procédé, ou même si la revendication inclut, avant ou après les étapes de croisement et de sélection, d’autres étapes techniques liées à la préparation du végétal ou de l’animal ou à la poursuite de son traitement ». Mais « Cependant, si un procédé de croisement par voie sexuée et de sélection contient une étape supplémentaire de nature technique, qui introduit de façon autonome un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l’introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée, ce procédé n’est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l’article 53 b) et remplit les conditions d’un enseignement technique susceptible d’être breveté (cf. G 1/08, G 2/07) ». Et « Un procédé d’obtention de pastèques triploïdes sans pépins, impliquant la pollinisation des fleurs femelles stériles, incapables d’accomplir une méiose, grâce au pollen de la plante pollinisatrice diploïde, procédé qui ne fait donc pas intervenir le croisement par voie sexuée de deux génomes complets de végétaux (impliquant méiose et fécondation) ni la sélection ultérieure de végétaux, n’est pas essentiellement biologique et n’est donc pas exclu de la brevetabilité (T 1729/06) ». http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/f/g_ii_5_4_2.htm

[3] L’Avis de la Commission européenne a été accueilli favorablement par les autres institutions de l’Union européenne. Quelques mois après la publication de l’Avis, le Conseil de l’Union européenne se félicitait de l’interprétation de la Commission européenne. Voir Conseil de l’Union européenne, Council conclusions on the Commission Notice on certain Articles of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council on the legal protection of biotechnological inventions, 3 février 2017. Voir également : , « La Commission européenne critique l’Office européen des brevets », Inf’OGM, 25 novembre 2016

[4] Voir : , « Poivron de Syngenta : encore un brevet pirate ? », Inf’OGM, 11 janvier 2016. Pour d’autres exemples (brocoli et tomate), voir : , « EUROPE – Deux brevets, sur le brocoli et la tomate ridée, en voie d’être annulés », Inf’OGM, 11 décembre 2010

[5] Office européen des brevets, « L’OEB suspend les procédures dans certaines affaires liées aux biotechnologies », décembre 2016.

[6] Deux raisons expliquent cela : d’une part, si l’OEB et l’UE sont des organisations internationales distinctes, la plupart des États contractants de l’OEB sont également des membres de l’UE ; d’autre part, il ressort clairement de la Convention sur le brevet européen (CBE) la volonté que le texte de la Convention et la pratique basée sur elle soient en accord avec la directive 98/44/CE de l’UE. C’est ainsi que la Convention sur le brevet européen reprend les articles de la directive 98/44/CE de l’UE et que l’article 26(1) de son règlement d’exécution stipule que « pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du présent chapitre. La directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques constitue un moyen complémentaire d’interprétation ».

[7] Parlement européen, Résolution sur les brevets et les droits d’obtention végétale, 17 décembre 2015.

[8] Office européen des brevets, L’OEB clarifie sa pratique relative aux brevets portant sur des végétaux ou des animaux, juin 2017.

[9] Plus précisément, les végétaux et animaux peuvent être brevetés « si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée ». Voir règle 27 b) du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen.

[10] Règle 27 b) et Règle 28 (2) du Règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen.

[11] Coordination européenne La Via Campesina, L’Office Européen des Brevets jette un écran de fumée pour tenter de cacher les brevets sur le vivant, juillet 2017.

[12] Ibid.

[13] Voir, Semons la biodiversité, Position de la France au sein de l’Organisation Européenne des brevets, juin 2017.

[14] Il s’agit de l’institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets et de BusinessEurope

[15] No patents on seeds, European Patent Office and industry meeting on patents on seeds – public excluded, avril 2017.