Actualités

UE – Autorisations d’OGM en cascade

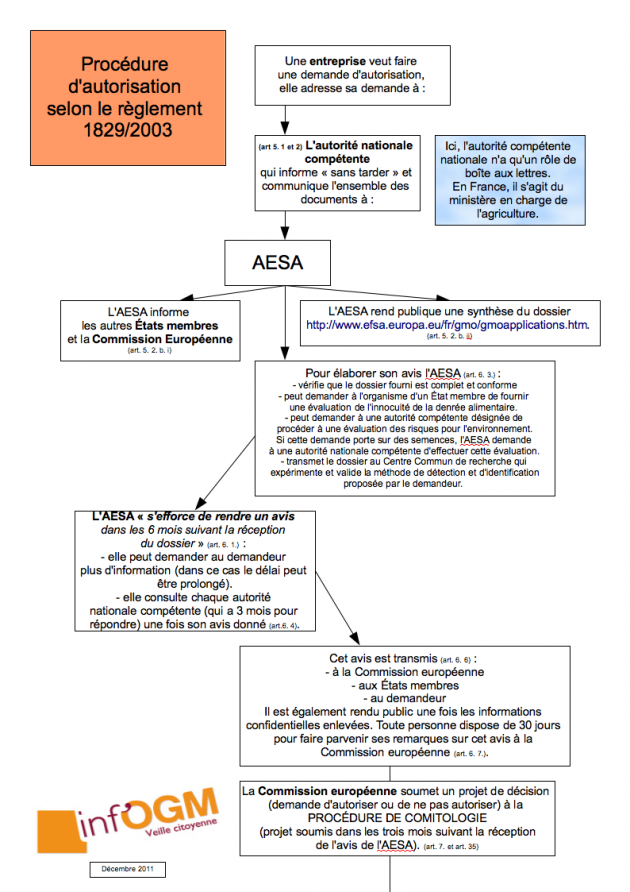

Le 4 juillet, la Commission européenne a autorisé à l’importation, l’alimentation humaine et animale, pour dix ans, quatre plantes génétiquement modifiées par transgenèse (PGM transgénique) et a renouvelé l’autorisation pour l’alimentation humaine et animale du maïs MON810 (ce renouvellement ne concerne pas la culture ni le pollen issu de ce maïs transgénique). La Commission a donc passé outre l’opposition des Parlementaires européens et des États membres.

Les décisions adoptées par la Commission européenne le 4 juillet concernent quatre plantes génétiquement modifiées (PGM) empilées (c’est-à-dire avec plusieurs transgènes) et destinées à l’alimentation humaine et animale : deux cotons (281-24-236 x 3006-210-23 x MON 88913 et GHB 119) et deux maïs GM (Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 [1] et DAS-40278-9) [2].

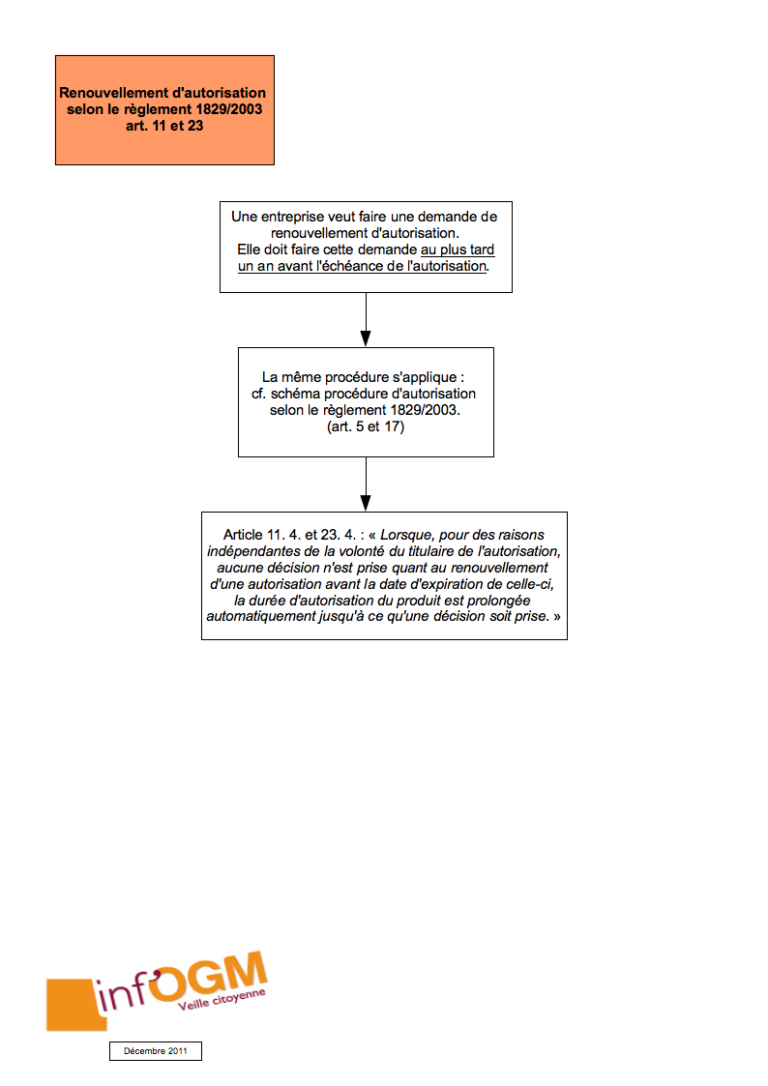

A côté des quatre PGM, la Commission a renouvelé l’autorisation du maïs MON810 pour l’alimentation humaine et animale (mais pas pour la culture, ni pour l’utilisation en tant que pollen) [3]. Ce maïs transgénique est le seul autorisé à la culture sur le territoire européen et il est cultivé principalement dans la péninsule ibérique [4] et son autorisation à la culture est, elle-même, en cours de renouvellement.

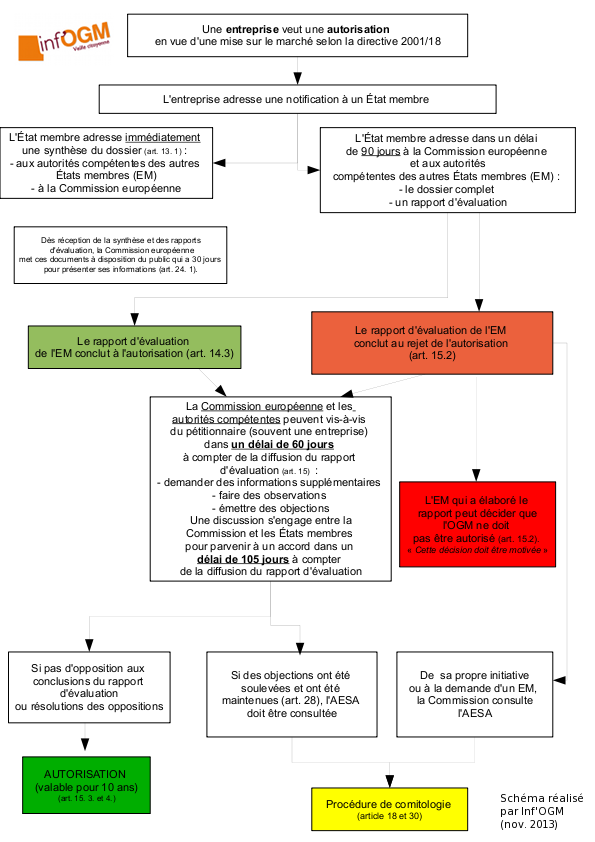

Les autorisations, valables pour une durée de dix ans, ont été adoptées alors que la majorité des États membres et le Parlement européen s’y étaient montrés hostiles.

Certes, la Commission a adopté ces décisions à l’issue des votes des représentants des États membres dans le cadre de la procédure de comitologie. Dans son communiqué de presse, la Commission européenne affirme ainsi que les OGM qu’elle vient d’autoriser ont fait l’objet d’un vote par les États membres dont l’issue était l’absence d’opinion [5]. En effet, à aucun de ces votes, la majorité qualifiée requise pour l’adoption de décisions ne s’est dégagée pour ou contre les projets de décision de la Commission. Mais la Commission omet de préciser que pour certains OGM, une majorité d’États s’opposait clairement à ces autorisations. C’était le cas par exemple pour le renouvellement du maïs MON810. À l’occasion du vote en comité d’appel, le 27 mars dernier, quatorze États membres (sur 28) ont voté contre le projet de décision de la Commission européenne.

Le Parlement européen, représentant l’ensemble des peuples de l’Union européenne, a manifesté lui aussi son opposition aux projets de décision de la Commission européenne autorisant ces OGM, sous la forme de résolutions qui, rappelons-le, ne sont pas juridiquement contraignantes. Le Parlement européen y contestait notamment la tolérance de ces plantes à des herbicides néfastes pour l’environnement et une procédure d’évaluation des risques lacunaire. Cependant, adoptées à une large majorité, ces résolutions expriment sans équivoque la position du Parlement européen et constituent en ce sens un appel fort en direction de la Commission européenne.

L’absence de majorité qualifiée en faveur ou contre une décision à l’issue des votes en comités obligeait la Commission européenne à prendre une décision, soit d’autorisation soit de refus. Elle n’est en effet plus obligée, en l’absence de majorité qualifiée, d’adopter les propositions de décision qu’elle a soumises aux États membres. Mais elle a décidé d’ignorer ces résolutions.

L’adoption de ces cinq décisions d’autorisation par la Commission met en lumière une fois de plus le caractère insatisfaisant de la procédure d’autorisation des OGM, où l’absence de majorité qualifiée lors des votes en comités est systématique et rejette sur la Commission la responsabilité de prendre une décision. Mais, compte tenu du contexte, il est assez paradoxal que la Commission européenne ait finalement décidé d’autoriser ces OGM. Son président a en effet exprimé vouloir éviter les situations où la Commission est tenue pour responsable de l’adoption de décisions d’autorisation dans des matières sensibles comme les OGM. C’est pourquoi la Commission avait proposé, le 14 février, une révision du règlement « comitologie » [6]. Cette proposition de révision doit encore être examinée par le Parlement européen et le Conseil.

La Commission doit encore se prononcer sur les demandes d’autorisation de culture de deux maïs génétiquement modifiés (maïs Bt11 et 1507). Les votes en comités à propos de ces maïs n’ont pas permis de dégager une majorité qualifiée, mais une majorité numéraire d’États membres avait voté contre [7].

En France, la culture du maïs génétiquement modifié est interdite [8]. La France devrait pouvoir maintenir cette interdiction en se fondant sur la directive 2001/18 telle que révisée par la directive « opt-out » [9]. Cette directive permet en effet aux États membres de refuser la culture d’OGM sur leur territoire.

En revanche, aucune disposition ne permet aux États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant des OGM approuvés par l’UE [10], sauf à se fonder sur la mesure d’urgence prévue dans le règlement 1829/2003, dont les conditions de mise en œuvre sont très strictes.

[1] La demande d’autorisation du maïs Bt11× 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 était controversée. Présentée par Syngenta, la demande comportait en effet plusieurs combinaisons, de sorte que derrière une seule demande d’autorisation s’en cachent en réalité plusieurs (la demande portait ainsi sur l’autorisation du maïs génétiquement combinant deux, trois ou quatre des évènements Bt11, 59122, MIR604, 1507 GA21).

[2] La suite de ces sigles barbares représente les noms des transgènes, encore appelés « événements de transformation » présents dans ces PGM.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1207&from=EN#ntc3-L_2017173FR.01001801-E0003

[4] , « Les OGM autorisés dans l’Union européenne », Inf’OGM, 21 juin 2017

[5] Commission européenne, Daily News, Commission authorises five genetically modified products for food/ feed uses, 4 juillet 2017

[6] , « OGM – Fini le : « c’est la faute de la Commission ? » », Inf’OGM, 24 février 2017

[7] , « UE – OGM : aucune majorité pour trois autorisations à la culture », Inf’OGM, 28 mars 2017

[8] Loi n° 2014-567 du 2 juin 2014 relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié, JO n°0127 du 3 juin 2014.

[9] , « OGM – Fin du débat sur les interdictions nationales », Inf’OGM, 13 mars 2015

[10] Le 22 avril 2015, la Commission européenne a proposé une modification du règlement 1829/2003 qui fournirait aux États membres un nouvel outil pour interdire les OGM autorisés pour l’alimentation humaine ou animale (voir , « Les États pourront-ils vraiment interdire les OGM importés ? », Inf’OGM, 23 avril 2015). La proposition a été rejetée par le Parlement européen en octobre 2015, et depuis elle est toujours en attente de la position du Conseil en première lecture.