Pourquoi la recherche publique est-elle parfois accusée de « biopiraterie » ?

Débat entre Catherine Aubertin (IRD) et Thomas Burelli (Université Ottawa / France Libertés)

Inf’OGM a fait dialoguer deux acteurs autour de la biopiraterie. Avec des tensions, comme vous le verrez, puisque l’un, Thomas Burelli, professeur en droit à l’Université d’Ottawa, s’oppose notamment à une demande de brevet déposé par l’Institut de l’autre, Catherine Aubertin, chercheuse à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). L’écriture de cet article-débat s’est opérée en trois phases : une première série de questions, auxquelles les intervenants avaient dix jours pour répondre, avec en moyenne le même nombre de signes. Puis dix nouveaux jours pour que chacun réagisse aux réponses de l’autre, souligne les différences de point de vue. Enfin, après un dernier échange des textes, dix jours pour identifier des accords… ou acter les désaccords.

I – Questions / réponses sur la biopiraterie

En quoi consiste pour vous la biopiraterie ?

Catherine Aubertin – Les accusations de biopiraterie concernent l’appropriation, la manipulation et la marchandisation des ressources biologiques et des connaissances traditionnelles des communautés autochtones et locales par des firmes, des chercheurs ou des individus. Autant de mots employés, autant d’objets de débats où s’opposent diverses visions du monde.

Thomas Burelli – La biopiraterie consiste dans l’accès et l’utilisation de ressources de la biodiversité et de savoirs traditionnels associés, en violation des droits de leurs détenteurs. Les détenteurs sont par exemple les communautés autochtones et locales qui ont développé de nombreuses connaissances et pratiques en lien avec leur environnement. Les droits évoqués sont en particulier, le respect du consentement préalable libre et éclairé et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources et des savoirs.

La biopiraterie renvoie par exemple au fait pour des utilisateurs (chercheurs, entreprises, etc.) de ne pas informer de manière complète les détenteurs avant l’accès, ou de ne pas les tenir à jour des découvertes en cours de projet. La forme la plus aboutie est caractérisée par le dépôt de brevets sans consulter les détenteurs de ressources et de savoirs et sans les y associer.

Les populations autochtones et locales de Guyane ne sont pas associées au brevet déposé par l’IRD sur Quassia amara [1] ni au partage des avantages. Au regard du droit et de l’éthique, qu’en pensez-vous ?

C. A. – Quassia amara n’est pas concerné par le système français d’accès et de partage des avantages (APA). La loi sur la biodiversité du 8 août 2016 exclut de son champ d’application les connaissances traditionnelles « associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants (…) dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ».

Connu au Surinam depuis le 18e siècle pour son action contre les fièvres, Quassia amara a été décrit en 1763 par le naturaliste suédois Linné. La plante se rencontre en Amérique centrale, dans les Caraïbes et sur la côte nord de l’Amazonie. Elle est inscrite à la pharmacopée française sous le nom de Quassia de Surinam. Domestiquée dans les « jardins créoles » et cultivée industriellement en Guyane et au Costa Rica.

Les origines des communautés interrogées lors de l’enquête de 2003 – Brésil, Créole, Galibi, Hmong, Europe, Palikur – témoignent de la diffusion de cette plante relevant du domaine public. Choisir arbitrairement des ayants-droits sur les ressources et connaissances collectées pour signer des contrats ne constituait pas alors une solution. Un meilleur dialogue avec les autorités et les populations sur la valorisation des recherches aurait cependant été nécessaire.

Les procédures d’APA, du Pérou ou du Brésil par exemple, ont force juridique et sont éthiquement indispensables. Quand elles n’existent pas, il importe de respecter les codes de bonne conduite rédigés par des chercheurs [2].

T. B. – Cette affaire est un cas typique de biopiraterie : les membres des populations autochtones et locales de Guyane qui ont activement participé à la recherche n’ont été ni consultés ni associés au brevet déposé par l’IRD. De plus, aucun partage des avantages n’a été organisé à ce jour avec ces communautés qui ont communiqué leurs savoirs et identifié des ressources génétiques d’intérêts. Cela va à l’encontre des droits issus de nombreuses sources juridiques tant au niveau national qu’international reconnaissant aux communautés des droits sur leurs savoirs et sur les ressources de la biodiversité. Cette situation, au-delà d’être condamnable du point de vue du droit, l’est aussi du point de vue de l’éthique. Il existe de nombreuses normes éthiques en France et ailleurs dans le monde, qui visent à la mise en œuvre de relations plus équilibrées entre les chercheurs et les autochtones et basées sur un respect mutuel.

Où en est chacun des acteurs dans l’opposition de France Libertés à l’Office des brevets ?

C. A. – En juin 2016, l’OEB a demandé à l’IRD de répondre à l’opposition au brevet déposée en octobre 2015.

L’IRD, après débat interne, a décidé de répondre à cette opposition du fait :

![]() du fort potentiel thérapeutique de la molécule (la lutte contre le paludisme reste d’actualité !) ;

du fort potentiel thérapeutique de la molécule (la lutte contre le paludisme reste d’actualité !) ;

![]() des efforts humains et financiers investis (plus de 15 ans de recherche) ;

des efforts humains et financiers investis (plus de 15 ans de recherche) ;

![]() et surtout des engagements pris par son pdg, J.-P. Moatti, et le Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Thierry Mandon, lors de leur venue en Guyane en mars 2016, vis-à-vis de la collectivité territoriale de Guyane et des communautés amérindiennes et bushinenge (CCPAB) (partage équitable des avantages : 50%).

et surtout des engagements pris par son pdg, J.-P. Moatti, et le Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Thierry Mandon, lors de leur venue en Guyane en mars 2016, vis-à-vis de la collectivité territoriale de Guyane et des communautés amérindiennes et bushinenge (CCPAB) (partage équitable des avantages : 50%).

T. B. – La procédure est en cours. L’IRD a communiqué sa réponse à l’OEB après avoir sollicité un délai supplémentaire de 2 mois. La tenue d’une audition orale devant l’OEB a été demandée.

Quelles ont été les conséquences de l’accusation de biopiraterie sur les recherches et dans le contexte guyanais ?

C. A. – L’accusation de biopiraterie a nourri le thème récurrent de pillage des ressources par la Métropole et exacerbé diverses revendications politiques et identitaires, d’autant plus fortes que la France républicaine ne reconnaît pas ses peuples autochtones.

Les associations amérindiennes et bushinenge, qui entretiennent entre elles des relations conflictuelles (il y a plusieurs associations amérindiennes, celles-ci déniant aux Bushinenge l’appellation de peuples autochtones), n’ont pas d’élus à la collectivité territoriale de Guyane et dénient à celle-ci tout pouvoir d’agir en leur nom pour gérer leur biodiversité.

Des années de confiance et de travail en commun qui ont fait de la Guyane un pôle reconnu pour la recherche en écologie tropicale, qui ont permis une reconnaissance des droits et savoirs des communautés autochtones et locales, ont été remises en cause. Enfin, un coup d’arrêt a été porté à la recherche contre le paludisme avec cette molécule.

T. B. – Cette dénonciation de biopiraterie a permis aux communautés autochtones et locales de Guyane ainsi qu’à la Région d’être informées de la délivrance d’un brevet développé grâce aux savoirs traditionnels concernant le Quassia amara, collectés sur le territoire. Cela a également entraîné l’annonce par l’IRD de la négociation d’un accord de partage des avantages (à ce jour, rien ne s’est concrétisé). L’IRD a aussi entamé des réflexions sur ses pratiques notamment par la tenue d’un séminaire interne. Ce cas a permis de mettre en évidence certaines pratiques abusives dans la communauté de la recherche et va contribuer au développement de nouveaux outils et de nouvelles pratiques.

Le brevet est-il une condition indispensable pour le développement d’un médicament ?

C. A. – Le brevet donne à son propriétaire un droit exclusif sur une innovation qui, quand il s’agit de substances naturelles, résulte souvent d’un processus collectif. Ce passage du bien collectif à la propriété privée est jugé inacceptable par beaucoup.

Le nombre de brevets est un indicateur de performance dans les contrats d’objectifs des organismes de recherche tenus d’intensifier leurs liens avec le secteur industriel. Si les résultats de recherche sont publiés sans système de protection, ils sont en libre accès et les entreprises privées peuvent s’en saisir et les valoriser, sans aucun retour pour la recherche et encore moins pour les communautés qui ont participé à l’élaboration des connaissances.

La contradiction entre la protection de la propriété intellectuelle et le renforcement des capacités d’innovation des pays du sud est l’objet d’amples débats.

T. B. – Le brevet n’est pas une condition indispensable à la mise sur le marché d’un médicament. Médecins Sans Frontières a par exemple coordonné à partir de 2002 le développement d’un médicament antipaludique non protégé par un brevet, et ce avec des partenaires privés et publics. Le médicament a été commercialisé en 2007. Le lien entre brevet et innovation est de plus en plus remis en question et il est possible de voir émerger de nouveaux modèles ne s’appuyant pas sur le recours systématique aux brevets.

Les textes internationaux prévoient que les ressources génétiques et le partage des avantages tirés de leur exploitation sont sous la souveraineté des États. Est-ce une bonne chose pour les pays détenteurs de ressources, la recherche et / ou les entreprises ?

C. A. – C’est une nécessité tant matérielle qu’éthique d’assurer la traçabilité des échantillons biologiques et des connaissances traditionnelles et le partage des avantages qui en sont tirés. Les pays fournisseurs et/ou utilisateurs de ressources disposent désormais d’un cadre juridique, à charge pour eux d’appliquer ce cadre et de reconnaître les droits des populations autochtones et locales. Le protocole de Nagoya appelle à modifier les pratiques de recherche. Le thème des connaissances traditionnelles appartient au champ d’expression naturel des revendications identitaires et politiques des communautés et les chercheurs doivent y répondre en conséquence. Quant aux entreprises, on peut penser qu’elles ont tout à gagner à plus de transparence. Attention cependant à ce que les procédures mises en place ne dissuadent par leur complexité le développement des recherches sur les substances naturelles avec les populations.

T. B. – Ces textes internationaux mettent en lumière les droits des acteurs (notamment les communautés autochtones) qui ont contribué au développement et à la conservation de ressources d’intérêt et qui sont bien souvent localisés au Sud et exclus des processus de valorisation.

Les textes internationaux imposent aux scientifiques des changements de leurs pratiques. En matière de bioprospection, celles-ci étaient essentiellement extractives au seul profit de la recherche et de l’industrie. Vandana Shiva, militante indienne, parle d’un mouvement de colonisation au moyen de la propriété intellectuelle.

Ces pratiques ne constituent pas des démarches de recherche soutenables, de nombreuses communautés refusant aujourd’hui de collaborer avec les scientifiques. Dans ce contexte, la législation internationale constitue une opportunité ainsi que des sources d’orientation pour les chercheurs afin de développer des pratiques plus respectueuses des communautés et de leur patrimoine.

Comment déterminer qu’une population autochtone « contrôle l’accès » d’une ressource génétique ou d’un savoir ? Faut-il remonter dans le temps pour établir ce « droit d’accorder l’accès » ?

C. A. – Les ressources génétiques sont sous la souveraineté des États ; les connaissances traditionnelles appartiennent à leurs détenteurs. Comment déterminer quelles sont les populations qui détiennent des savoirs exclusifs quand depuis toujours les hommes voyagent avec leurs plantes et hybrident leurs savoirs ?

Une solution proactive réside dans la généralisation des protocoles communautaires où les communautés mettent en œuvre elles-mêmes leur régime d’APA. Au Brésil, cela a permis d’améliorer l’offre de produits, avec des procédures de labellisation (bio, qualité), des demandes d’encadrement agricole et de sécurisation de filières. Ainsi, les principes de l’APA sont susceptibles d’influencer les pratiques productives, les modalités de recherche et de partenariat et être sources d’innovation, bien au-delà de la fiction de l’exploitation d’une molécule miracle.

T. B. – Il est facile de déterminer quand une communauté autochtone contrôle l’accès à une ressource ou à des savoirs. Il s’agit pour cela d’interroger cette communauté ou de consulter des références bibliographiques. En effet, dans le cadre de projets ethnobotaniques menés sur le terrain auprès de communautés, les personnes qui ont communiqué des informations à propos de ressources sont connues. Il est donc facile de leur demander quelles sont les règles applicables, d’inclure ces personnes dans le projet et enfin, de partager avec elles les avantages découlant de la recherche. Dans le cadre de recherches bibliographiques (de nombreuses informations ont été publiées – très souvent sans la consultation et le consentement des communautés et de leurs membres) les communautés sont généralement connues, il est donc aussi aisé de les contacter en vue de la négociation d’un partage des avantages. Les chercheurs peuvent et devraient par ailleurs s’appuyer sur le droit coutumier des communautés.

« L’ancienneté » des savoirs n’est pas un critère pertinent pour déterminer les droits d’une communauté ou d’individus sur des savoirs. De fait, le terme traditionnel (ou autochtone) renvoie au contexte de développement et de transmission des savoirs, c’est-à-dire, par et au sein des communautés autochtones.

Qu’est-ce que serait une « bioprospection équitable » ? Quels critères appliquer ?

C. A. – Pour que la bioprospection soit équitable, il convient d’associer les autorités compétentes et les populations comme partenaires d’une production commune de connaissances dès l’origine de la démarche de recherche, leur permettant de décider du processus de valorisation selon un contrat qui engage toutes les parties.

Attention à ce que ce contrat ne fige pas les relations dans un cadre marchand qui sélectionne et standardise les connaissances traditionnelles.

Enfin, tout aussi équitable soit-elle, la bioprospection ne pourra résoudre seule les problèmes de reconnaissances politiques, économiques, fonciers, des droits de populations autochtones et locales.

T. B. – Dans le cadre d’une « bioprospection équitable », les autochtones sont considérés comme des partenaires partageant une perspective originale et complémentaire à celle des chercheurs scientifiques.

Les caractéristiques d’une telle approche sont la transparence, la participation des communautés, l’hybridation des échanges et le partage des pouvoirs de décision.

Il est en effet fondamental que les communautés et leurs membres soient informés de la manière la plus complète possible tout au long des projets afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées.

La participation des communautés au cours des différentes phases de la recherche leur permet de s’impliquer et de suivre l’avancement des projets. Il s’agit également d’une opportunité de développement de nouvelles compétences.

L’hybridation des échanges consiste dans la mise en place de démarches visant à renforcer la compréhension mutuelle entre les chercheurs et les communautés, par exemple par l’information des communautés dans la langue de leur choix ou encore dans la remise de rapports ou publications selon des formes négociées avec les communautés et adaptées à leurs besoins.

Enfin, une bioprospection équitable s’appuie sur un partage des pouvoirs de décision. Dans la mesure où il s’agit de projets menés en collaboration avec des partenaires autochtones, ces derniers doivent pouvoir participer aux prises de décisions au même titre que les chercheurs. Il s’agit notamment du droit de définir l’étendue de l’utilisation de leurs savoirs. Ils doivent également disposer par exemple d’un droit de regard et de décision quant aux publications qui découlent d’un projet et sur les possibilités de valorisation (notamment le dépôt d’un brevet).

II – Réactions croisées aux réponses

T. B. – Les pratiques et logiques actuelles d’une partie du monde de la recherche nous apparaissent anachroniques et abusives compte tenu des dynamiques observables dans les champs du droit et de l’éthique. Plusieurs arguments sont mobilisés pour défendre et justifier ces pratiques.

Entretenir un débat à propos des notions-clés : des définitions précises de la biopiraterie ont été proposées et largement diffusées depuis les années 1990 par des autochtones et des juristes. Les chercheurs ne peuvent pas les ignorer dès lors qu’ils souhaitent collaborer avec des communautés locales.

Le recours au domaine public pour nier les droits des États et des communautés : la notion de « domaine public » (rarement définie par ceux qui la mobilisent et la plupart du temps caricaturée) est souvent utilisée pour justifier d’un droit d’exploiter les savoirs et les ressources de la biodiversité, notamment car ils seraient connus en dehors des communautés. Les ressources biologiques et génétiques relèvent de la souveraineté des États et sont sujettes à divers régimes juridiques. Une plante n’appartient pas au « domaine public » du simple fait de sa description par un botaniste. Les savoirs traditionnels sont eux connus en dehors des communautés notamment à partir du moment où les scientifiques les diffusent au travers de publications (bien souvent sans le recueil du consentement des détenteurs). Ceci n’implique absolument pas qu’ils sont librement exploitables, notamment au regard des textes internationaux qui ne distinguent pas entre des savoirs qui seraient secrets et d’autres publics. Dans le cas de Quassia amara, si les savoirs étaient connus, comment expliquer que les chercheurs de l’IRD aient décidé de mener un projet de recherche de terrain coûteux, précisément pour collecter les remèdes traditionnels ?

L’inaction justifiée par une prétendue complexité : les recherches impliquant les communautés autochtones sont souvent décrites comme complexes à organiser. Le sont-elles plus que lorsqu’il s’agit de deux instituts de recherche ? Cette prétendue complexité sert aux chercheurs à justifier leur inaction et la non-implication des communautés autochtones. Cette approche est à l’avantage des chercheurs qui, en excluant arbitrairement tout « ayant-droit » autochtone, contrôlent seuls tous les aspects des projets (notamment la valorisation des résultats et le partage des avantages).

C. A. – Comme tout semble facile pour Thomas Burelli ! Identifier les détenteurs de savoirs, les associer comme inventeurs d’un brevet, signer des contrats, isoler une molécule et son principe actif…

Rappelons que le brevet ne porte pas sur Quassia amara ni sur les connaissances des 117 personnes interrogées en 2003, mais sur un protocole expérimental nouveau qui permet de découvrir dans une plante une molécule nouvelle (SkE), parmi plusieurs milliers, de la caractériser d’un point de vue chimique et de lui associer une activité remarquable. L’office des brevets européen ne reconnaît pas les connaissances traditionnelles, ni le défaut de consentement.

Thomas Burelli ne connaît pas la complexité et la diversité des sociétés amazoniennes. Il postule l’existence d’un monde où il est facile d’identifier une « communauté » dont les membres et les frontières seraient faciles à distinguer et reconnus par tous, dans laquelle les personnes donnant les informations sur les ressources seraient faciles à rencontrer, car reconnues détentrices légitimes de savoirs partagés et au fait des règles à appliquer. La négociation d’un partage des avantages serait facile à mener dans la joie et la bonne humeur grâce à un droit coutumier bien établi. Il feint d’ignorer les processus historiques (guerres, dominations coloniales, migrations, métissages, échanges) qui accompagnent et alimentent la construction de tous les savoirs. Il ignore aussi les rapports de pouvoir et les stratégies locales et individuelles qui travaillent de l’intérieur toutes les sociétés (pas seulement amérindiennes !).

Thomas Burelli conceptualise une opposition binaire entre « peuples autochtones » et « chercheurs ». Outre qu’il essentialise les uns en « gardiens de l’environnement », les autres en « profiteurs colonialistes », il oublie tous les corps intermédiaires : la collectivité territoriale de Guyane, les Créoles, les Bushinenge et toutes les autres communautés. Il a ainsi attisé (en connaissance de cause ?) des conflits intercommunautaires dépassant largement la question de l’APA.

Dans ce jeu d’acteurs (n’oublions pas le secteur privé avec la centaine de brevets revendiquant le Quassia amara), on peut se demander à qui profite ces accusations de biopiraterie.

III – Conclusions croisées

C. A. – L’asymétrie du dialogue provient des différences d’objectifs et de niveaux d’information. Thomas Burelli donne à penser qu’il veut plus mordre les mollets des chercheurs que rechercher les intérêts des autochtones. Pour la plupart, les chercheurs se soucient sincèrement de l’équité de leur travail et apportent des réponses en ce sens, mais aussi sophistiquées soient-elles, elles sont condamnées à rater leur cible. Comment concilier une vision politique déconnectée des réalités locales et une vision scientifique qui se sait réfutable ?

Je propose de poursuivre le débat :

En présentant la biodiversité comme un « or vert », riche en molécules miracles brevetables, la convention sur la diversité biologique a poussé à des espoirs insensés, à la marchandisation des savoirs et à la distribution de droits de propriété intellectuelle, c’est-à-dire à une vision occidentale du monde ; malgré toutes les précautions de consultation, on ne peut que modifier les savoirs et modes de vie et ethniciser les rapports sociaux.

Les enjeux actuels de la recherche sur le vivant se sont détournés des substances naturelles in situ. La COP 13 de Cancun vient de lier les thèmes de la biologie synthétique, des données séquentielles numériques et des nouvelles techniques de forçage génétique à la question de l’APA. Pour innover, la recherche n’a plus besoin d’un accès physique à la plante. La loi pour une République numérique oblige tous les chercheurs du public à verser sur des sites internationaux les résultats de leurs recherches en Open data, en particulier les séquençages des ressources génétiques, ce qui échappe à l’APA conçu sur une vision de la recherche d’il y a 25 ans.

Tous les chercheurs travaillant sur les savoirs traditionnels remédient dans l’urgence à la rupture de la transmission orale. Il convient de mettre en avant ces recherches qui valorisent un autre rapport au monde (faire partie de la nature et non la dominer pour l’exploiter). À l’heure du changement climatique, ces savoirs apparaissent complémentaires, symétriques, au savoir scientifique pour de nouvelles façons de gérer l’environnement. Plutôt que d’opposer chercheurs et communautés, ceux qui se présentent comme les défenseurs des communautés devraient favoriser leur rapprochement.

T. B. – Selon la demande déposée par l’IRD, l’invention n’a pas pour objet « un protocole expérimental nouveau » mais « une nouvelle molécule, la Simalikalactone E, qui peut être extraite de la plante Quassia amara, ainsi que son utilisation comme médicament, notamment dans la prévention et le traitement du paludisme ». La demande souligne aussi la contribution déterminante des populations autochtones et locales de Guyane : « une enquête ethnopharmacologique et des tests biologiques avait permis d’identifier les préparations à bases de feuilles matures de Quassia amara comme intéressantes pour le traitement du paludisme ».

L’Office Européen des Brevets (OEB) reconnaît les connaissances traditionnelles. Dans le cadre d’une opposition formée contre un brevet en lien avec le Neem, un arbre originaire d’Inde, l’OEB s’est appuyé sur l’existence de savoirs traditionnels pour annuler le brevet. Dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet de l’IRD en lien avec le Faux-Tabac, un arbuste présent en Nouvelle-Calédonie, les savoirs traditionnels des Kanak ont aussi été mobilisés par l’OEB pour contester la validité de la demande (finalement abandonnée par l’IRD en 2016).

Au Canada, en Nouvelle-Zélande ou encore en Australie, les chercheurs et les autochtones développent depuis les années 1990 de nouvelles approches collaboratives plus équitables et inclusives. Au Canada, des projets de très grande envergure impliquant plusieurs communautés autochtones, des universités et des chercheurs ont été développés, par exemple à propos des remèdes traditionnels contre le diabète. Le contexte serait-il si différent en France pour qu’il puisse justifier l’inaction des acteurs concernés ?

De fait, certaines institutions françaises tentent d’innover, comme le Comité d’éthique du CNRS qui a publié un avis sur L’impératif d’équité dans les rapports entre chercheurs et populations autochtones (2007). Il appelle les chercheurs et leurs instituts à l’action. Le laboratoire du Criobe-CNRS en Polynésie française a ainsi adopté en 2014 le premier Code éthique français portant sur les recherches impliquant les populations autochtones et locales, mais aussi un modèle d’accord de collaboration pour guider les chercheurs.

Présentation des acteurs

Catherine Aubertin

Catherine Aubertin est économiste de l’environnement, directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Elle travaille au Brésil et en Guyane sur les traductions locales des conventions internationales (diversité biologique, climat) et l’utilisation des outils économiques pour la conservation (marchés, mécanismes REDD, paiements pour services environnementaux). Elle s’exprime ici en son nom propre, n’engageant pas l’IRD.

Thomas Burelli

Thomas Burelli est professeur en droit au sein de la faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa (Canada). Il est spécialisé en droit de l’environnement, droit des peuples autochtones et droit de la propriété intellectuelle. Ses travaux de recherche portent sur la décolonisation des rapports entre les scientifiques et les autochtones. Thomas Burelli a identifié au cours de ses recherches plusieurs cas de biopiraterie dans l’Outre-mer français et s’est notamment opposé avec succès au dépôt d’un brevet en lien avec le Faux-Tabac en Nouvelle-Calédonie. Il développe également des instruments afin de contribuer à l’évolution des pratiques. Il a ainsi rédigé le premier code éthique français portant sur les recherches impliquant les populations autochtones et locales (Criobe-CNRS), mais aussi plusieurs contrats modèles partagés avec les chercheurs en France et à l’étranger.

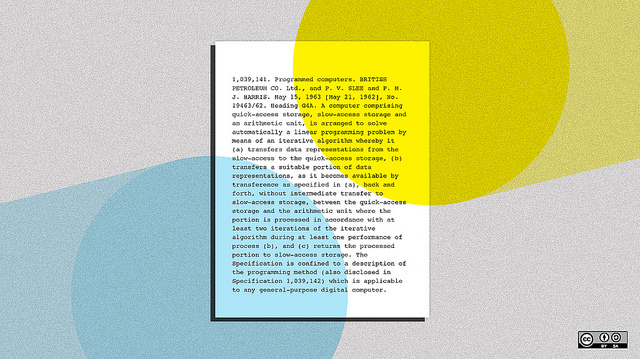

[1] L’IRD a déposé en 2009 une demande de brevet sur une molécule (SkE) extraite d’un arbuste guyanais, Quassia amara, pour prévenir et traiter le paludisme. La Fondation France Libertés, accompagnée du juriste Thomas Burelli et de l’avocat Cyril Costes, ont fait opposition fin 2015 à ce brevet auprès de l’Office européen des brevets. Cf. , « Biopiraterie en France : l’OEB confirme le brevet de l’IRD », Inf’OGM, 22 février 2018