Actualités

La Commission européenne critique l’Office européen des brevets

C’est un avis très attendu que la Commission européenne a rendu le 8 novembre [1] : il concerne certains articles de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. La Commission européenne considère dans son interprétation que les récentes décisions de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) vont à l’encontre de la volonté du législateur de l’Union européenne (UE). Dans ses décisions, la Grande Chambre a décidé que les produits issus de procédés essentiellement biologiques peuvent être brevetables même si le procédé utilisé pour obtenir le produit est essentiellement biologique et donc lui-même non brevetable. Retour sur un avis qui sera discuté par les États membres lors d’un prochain Conseil « Compétitivité », probablement le 28 novembre prochain.

L’Union européenne tout comme l’Office européen des brevets (OEB, European patent office, EPO), prévoient dans leurs écrits que ne sont pas brevetables « les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux » [2]. Selon la directive 98/44/CE, un procédé essentiellement biologique « consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection » [3].

Cette exclusion empêche l’octroi d’un brevet sur une variété et un procédé essentiellement biologique. Mais ni la directive, ni la Convention sur le brevet européen ne tranchent la question de la brevetabilité des plantes issues des procédés essentiellement biologiques.

Aux origines de l’avis : un déséquilibre entre détenteurs de COV et titulaires de brevet

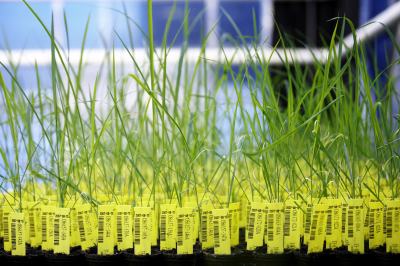

En raison de ce flou, l’octroi par l’OEB de brevets sur des plantes issues de procédés essentiellement biologiques s’est multiplié ces dernières années (par exemple, un brevet sur un poivron sans graines, obtenu selon des procédés de sélection conventionnelle [4] [5], et la Grande Chambre de recours de l’OEB a jugé que le produit dérivé d’un procédé essentiellement biologique est brevetable même si le procédé utilisé pour obtenir le produit ne l’est pas [6]. L’exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques se trouve ainsi potentiellement contournée [7].

La pratique de l’OEB et les décisions de la Grande Chambre de recours ont suscité de vives inquiétudes non seulement de la part des organisations de la société civile et d’agriculteurs (notamment de la coalition européenne Non Patent on Seed, Réseau semences paysannes, Confédération paysanne et Coordination européenne Via Campesina, Collectif Semons la Biodiversité), ou du Parlement européen [8] [9] mais aussi de la part des sélectionneurs traditionnels protégeant leurs variétés végétales par le Certificat d’obtention végétale (COV). Ces derniers se trouvent en effet confrontés aux droits de propriété intellectuelle issus du brevet, système beaucoup plus fermé – et donc plus coûteux – que celui du COV. Tous ces acteurs craignent que la multiplication des brevets dans le domaine du végétal (par exemple sur des caractéristiques naturelles des plantes) ne restreigne l’accès aux ressources génétiques, et par conséquent les droits des agriculteurs d’utiliser, d’échanger et de vendre leurs semences ainsi que l’innovation dans le domaine de l’amélioration variétale.

L’importance du secteur de la sélection variétale pour l’économie des Pays-Bas, de la France et de l’Allemagne principalement a conduit la présidence de l’Union européenne exercée à cette date par le gouvernement néerlandais à organiser en mai 2016 un colloque, en coopération avec la Commission européenne, consacré à la question de l’équilibre des droits des détenteurs de COV et des titulaires de brevets qui se pose du fait de l’émergence des biotechnologies modernes [10]. À l’occasion de ce colloque, la Commissaire européenne au Marché intérieur, Mme Bieńkowska, exprimait la volonté de la Commission de résoudre la problématique des possibles conflits entre brevet et droit d’obtention végétale et de rendre une interprétation juridique dans l’année. La Commission européenne était donc attendue sur la clarification du champ d’application et sur l’interprétation de la directive 98/44/CE [11].

La brevetabilité des produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques n’était pas l’intention du législateur européen

Dans son avis, la Commission européenne relève que depuis l’adoption de la directive 98/44/CE, d’importantes avancées technologiques sont intervenues dans le secteur végétal. Les procédés aujourd’hui utilisés et les produits qui en sont issus n’ont donc pas tous pu être pris en compte par les rédacteurs de la directive.

Elle affirme toutefois que si la directive ne contient aucune disposition relative à la brevetabilité des produits dérivés exclusivement de procédés essentiellement biologiques, cela ne veut pas dire qu’elle admet la brevetabilité de ces produits. Il ressort en effet des travaux préparatoires de la directive, sur lesquels s’appuie la Commission pour interpréter la directive, qu’il y avait consensus entre les institutions de l’Union européenne (Commission et les co-législateurs : Parlement européen et Conseil) pour considérer que la protection conférée par le brevet n’est pas adaptée aux produits obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques. En d’autres termes, lors de l’adoption de la directive, même si elle n’était traduite ni dans les considérants ni dans les dispositions de la directive, l’intention du législateur était d’exclure de la brevetabilité les produits obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques, que ces produits consistent en des végétaux ou animaux ou en des parties de végétaux ou animaux.

Cette interprétation révèle un décalage entre le cadre juridique de l’OEB (Convention sur le brevet européen et son Règlement d’exécution), sur lequel s’appuie non seulement la Grande Chambre de recours dans ses décisions mais aussi l’Office européen des brevets pour octroyer des brevets, et l’intention du législateur de l’Union européenne.

La Commission européenne note ainsi que si les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la directive 98/44/CE démontrent que les législateurs européens souhaitaient clairement exclure de la brevetabilité tous les produits issus de procédés essentiellement biologiques, il n’en est pas de même ni du texte de la Convention sur le brevet européen (CBE), ni de la volonté de ses rédacteurs. Or, la Grande Chambre de recours de l’OEB n’est pas tenue de se référer à la volonté du législateur européen pour interpréter les deux articles de la directive 98/44/CE repris dans le règlement d’exécution de la CBE, mais uniquement à la volonté des rédacteurs de la CBE à laquelle sont parties d’autres États que les seuls membres de l’Union européenne (Suisse, Turquie…).

Le décalage se traduit plus loin dans l’avis quand la Commission, pour affirmer qu’un produit obtenu via un procédé essentiellement biologique est exclu de la brevetabilité, replace le procédé technique comme point de départ de la brevetabilité d’un végétal. La Commission relève ainsi que « les procédés essentiellement biologiques ne sont pas de nature technique et, par conséquent, selon la position adoptée par le législateur, ils ne peuvent être couverts par un brevet ». En cela, la Commission s’écarte de la position adoptée par la Grande Chambre de recours de l’OEB. Celle-ci maintient en effet la distinction entre les brevets de procédés et les brevets de produits jusqu’à considérer que « l’exclusion des procédés [essentiellement biologiques] prévue à l’article 53b) de la CBE ne s’étend pas aux revendications de produit et aux revendications de produits caractérisés par leur procédé d’obtention » [12]. Autrement dit, pour la Grande Chambre de recours, l’exclusion de la brevetabilité du procédé essentiellement biologique n’a aucune incidence sur l’octroi d’un brevet sur un produit obtenu par ce procédé non brevetable. C’est cette distinction, qui peut paraître caricaturale et artificielle pour les non juristes, qui a conduit la Grande Chambre à considérer qu’un brevet pouvait être octroyé pour les végétaux/matières végétales obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques si les conditions fondamentales de brevetabilité étaient réunies.

En s’écartant de la position adoptée par la Grande Chambre de recours de l’OEB, la Commission européenne semble avant tout vouloir rassurer les sélectionneurs européens. Elle affirme d’ailleurs dès l’introduction de son avis que « la brevetabilité de ces produits [issus de procédés essentiellement biologiques] entre en conflit potentiel avec la protection juridique octroyée aux obtentions végétales au titre de la législation de l’Union européenne relative aux obtentions végétales en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques ».

Certains sélectionneurs se félicitent de l’avis de la Commission européenne [13], tout comme des organisations de défense des droits des agriculteurs, comme la Confédération paysanne [14] ou le Réseau semences paysannes (RSP). Émilie Lapprand, chargée de la veille juridique au RSP, affirme ainsi que cet avis est intéressant, notamment parce qu’il va dans le sens des modifications législatives qui sont intervenues dans certains États membres de l’UE ces dernières années (Allemagne, Pays-Bas et France). Il ne remet cependant pas en cause l’intérêt des industriels, ni le brevet.

Une interprétation à l’avenir incertain

L’avis de la Commission européenne n’est toutefois pas juridiquement contraignant [15], et l’Office européen des brevets fait partie d’une organisation intergouvernementale distincte de l’Union européenne – l’Organisation européenne des brevets. Il n’est donc pas directement lié par un avis émis par une institution de l’Union européenne. Sachant que c’est l’OEB qui délivre les brevets, l’avis de la Commission européenne sera utile si l’OEB l’intègre dans son propre corpus juridique puis dans sa pratique.

L’intérêt de l’interprétation de la Commission dépendra donc surtout de la position des États parties à la Convention sur le brevet européen. Sur ses 38 États, 28 sont également membres de l’UE [16]. Représentés au Conseil d’administration de l’OEB, ce sont ces 38 États qui pourront faire en sorte que l’organisation fasse sienne l’interprétation de la Commission européenne [17]. Mais pour cela, une décision à l’unanimité des États contractants représentés est requise [18].

La première étape pour la validation définitive de l’avis de la Commission se joue en interne au sein de l’UE. Représentés par leur ministre chargé du commerce, de l’économie, de l’industrie, de la recherche et de l’innovation, et de l’espace, les États membres discuteront de l’interprétation de la Commission européenne de la directive 98/44/CE lors du prochain Conseil « Compétitivité » (le 28 novembre prochain). Aucune décision ne sera toutefois prise à l’occasion de cette réunion : l’ordre du jour de la réunion prévoit que la question serait traitée dans la partie « Divers ». Au niveau de l’UE, une décision formelle définitive pourrait ensuite intervenir au début de l’année 2017, sous la présidence maltaise du Conseil, à moins que le Conseil ne décide d’attendre que la Cour de justice de l’Union européenne soit saisie de cette question – elle est seule compétente pour interpréter le droit de l’Union en vertu des traités.

Or à l’heure actuelle, seuls trois États membres de l’Union européenne ont exclu de la brevetabilité les produits issus de procédés essentiellement biologiques (les Pays-Bas, l’Allemagne et la France [19] [20]). Comme le relève Émilie Lapprand du RSP, certains États membres, comme la Grande-Bretagne et la Hongrie, sont favorables au système général du brevet. Si l’avis de la Commission est formellement adopté au sein de l’UE, il faudra donc être attentif selon elle, à ce que l’ensemble des États membres de l’Union défende cette position commune au niveau de l’OEB. L’adoption par l’OEB de l’interprétation de la Commission européenne n’est pas encore acquise…

[1] Commission européenne, « Avis de la Commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques », Journal officiel de l’Union européenne du 8 novembre 2016, C 411/3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.411.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2016:411:TOC. L’avis ne répond pas à la question posée depuis longtemps concernant les brevets sur les traits natifs, cette question ne faisant pas partie de la demande de clarification adressée à la Commission. La demande se limitait aux articles 4, 12 et 14 de la directive 98/44 et ne s’étendait pas aux articles 8 et 9.

[2] Voir Article 4 b) de la directive 98/44/CE et Article 53 b) de la Convention sur le brevet européen. Le Règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen ne reprend pas cette exclusion à la brevetabilité.

[3] Article 2.2, directive 98/44/CE

[4] , « UE – Un brevet sur « un brocoli coupé » issu de sélection conventionnelle accordé à Monsanto », Inf’OGM, 2 août 2013

[5] , « Poivron de Syngenta : encore un brevet pirate ? », Inf’OGM, 11 janvier 2016

[6] Voir les décisions de la Grande Chambre de recours du 25 mars 2015 dans les affaires G2/12 (tomates) et G2/13 (brocolis).

[7] Peu après l’annonce par l’OEB de l’octroi d’une douzaine de brevets sur des plantes, son Président avait annoncé la suspension des procédures dont l’issue dépendait de la décision de la Grande Chambre. Cette dernière ayant jugé que les plantes issues de procédés essentiellement biologiques pouvaient être brevetées, l’octroi de ces brevets a repris. Voir , « L’Office Européen des Brevets suspend la délivrance de brevets sur les produits issus de méthodes de sélection conventionnelle », Inf’OGM, 6 décembre 2013

[8] , « UE – Le Parlement dénonce les excès des brevets sur le vivant », Inf’OGM, 21 décembre 2015

[9] Voir la Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d’obtention végétale (2015/2981(RSP))

[11] Il faut aussi noter que Plantum, le groupement interprofessionnel représentant les semenciers aux Pays-Bas, a fait un important travail de lobbying auprès la Commission européenne depuis la fin des années 90 pour chercher à équilibrer le droit d’obtention et les droits du brevet.

[12] Grande Chambre des recours, 25 mars 2015, Affaire G2/12, point IX. 3)

[13] Voir par exemple le communiqué de presse de Plantum, en néerlandais : Plantum qualifie de « beau résultat » l’interprétation de la Commission européenne, qu’il voit comme le résultat du rôle joué par le Parlement européen mais aussi de la détermination du secrétaire d’État du gouvernement néerlandais Van Dam à rééquilibrer les droits des détenteurs de COV et des titulaires de brevets.

[15] Article 288, Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne

[16] Les 10 États membres de l’Organisation européenne des brevets sont l’Albanie, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Norvège, la Serbie, la Suisse, Saint-Martin et la Turquie. La Suisse devrait a priori être plutôt favorable à l’interprétation de la Commission : à son initiative s’est tenue une réunion à l’OEB en mai dernier pour fixer une limite à la possibilité de déposer des brevets sur de nouvelles plantes issues de procédés essentiellement biologiques. Voir « Brevets sur les plantes : la Suisse veut une clarification au niveau européen », Zone bourse, mai 2016.

[17] Selon l’article 33 1) b. de la Convention sur le brevet européen, le Conseil d’administration a compétence pour modifier la Convention – notamment la disposition relative à l’exception à la brevetabilité – pour assurer la conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets.

[18] Article 35 3) de la Convention

[19] La France a fait un pas en ce sens avec la Loi biodiversité de juillet dernier en interdisant les brevets sur les plantes et les animaux issus de procédés essentiellement biologiques, ainsi que sur les informations génétiques qu’ils contiennent. Journal Officiel de la République française n°0184 du 9 août 2016, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L’article 10 de cette Loi, codifié à l’article L. 613-2-3 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que : « La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication ». Des organisations telles que la Confédération paysanne et le RSP regrettent cependant que le Parlement ne soit pas allé jusqu’à prévoir que la protection conférée par un brevet sur une information génétique ne s’étende pas aux caractères natifs. Voir également le communiqué de presse de l’association Réseau semences paysannes : « Loi biodiversité : des avancées inachevées pour la biodiversité agricole », 25 juillet 2016

[20] , « France : un demi-succès pour la loi biodiversité », Inf’OGM, 6 septembre 2016