Actualités

UE – Un lobby l’affirme : les nouvelles techniques de transformation du vivant ne donnent pas des OGM

Les nouvelles techniques de biotechnologie, utilisées pour manipuler le génome de plantes, d’animaux, de micro-organismes ou de champignons, conduisent-elles ou non à des organismes génétiquement modifiés (OGM), au sens de la législation européenne ? Cette question est posée depuis 2008 dans l’Union européenne sans avoir encore obtenu de réponse. Certaines entreprises, réunies au sein de la plateforme pour les nouvelles techniques, considèrent, elles, que ces plantes manipulées ne sont pas des OGM et donc ne doivent pas être soumises à la législation « OGM ». C’est grâce à une procédure d’accès à l’information, au Royaume-Uni, que les documents – dont l’analyse de la plateforme – transmis par le lobby des biotechnologies, EuropaBio, au ministère britannique de l’Environnement, ont pu être rendus publics [1].

La plateforme pour les nouvelles techniques d’amélioration végétale (New Breeding techniques platform, NBT) a pour objectif « d’œuvrer à une clarification juridique sur les nouvelles techniques d’amélioration végétale. Ces nouvelles techniques fournissent des solutions non OGM pour des entreprises et organisations scientifiques améliorant les plantes […]. La plateforme informe les parties prenantes sur la nécessité de rendre disponibles ces nouvelles techniques » [2]. Le cabinet de consultants Schuttelaar & Partners coordonne cette plateforme et précise que « plus d’une douzaine d’entreprises et instituts de recherche ont mis leur force en commun pour plaider leur cause au niveau européen via la plateforme NBT » [3]. D’après le cabinet Schuttelaar Partners, les membres de cette plateforme sont au nombre de douze : KeyGene, VIB, Rijk Zwaan, Inova Fruit, SESVanderHave, Rothamsted Research, Centre Recherche et Développement Nestlé Tours, Syngenta, Meiogenix, Cellectis Plant Sciences, SweTree Technologies et Semillas Fitó.

La plateforme sur les nouvelles techniques a publié, le 9 avril 2014, une analyse juridique détaillant, technique par technique, l’approche adoptée pour répondre à la question du statut OGM ou non des produits obtenus via sept nouvelles techniques de biotechnologies [4].

Une conclusion claire : aucune nouvelle technique ne donne d’OGM

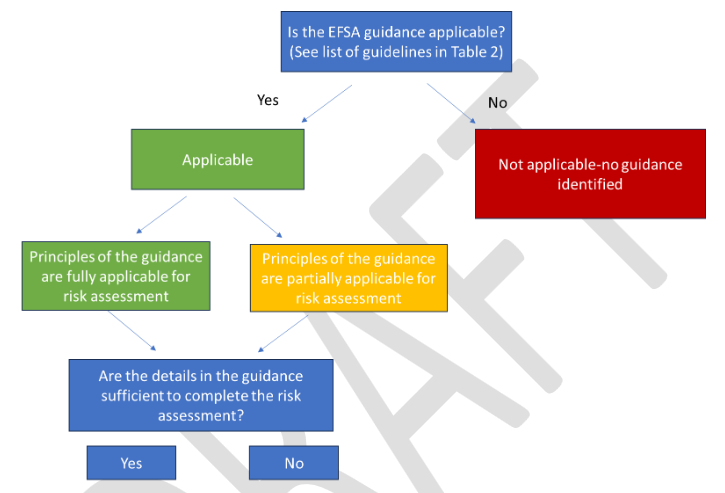

Selon la plateforme NBT, une plante génétiquement manipulée par une des nouvelles techniques de biotechnologie sera considérée comme OGM si elle répond exhaustivement aux sept critères de la définition donnée par la directive 2001/18 [5]. Une approche qui rappelle celle adoptée par le groupe d’experts européens réuni entre 2008 et 2012 par la Commission européenne pour répondre à la même question [6].

Sur cette base, le document expose ensuite, technique par technique, les raisons qui feraient, ou non, des organismes obtenus des OGM. Et la conclusion est claire : aucune des sept techniques considérées ne donne des OGM, donc les PGM obtenues par une de ces sept techniques ne devraient pas être soumises à la législation européenne sur les OGM.

Une seule autorisation pour le porte-greffe GM, quel que soit le greffon ?

Parmi les sept techniques, la greffe est traitée à part et bénéficie d’une note supplémentaire dans l’analyse de la plateforme NBT. Cette technique consiste à fixer un greffon non génétiquement modifié sur un porte-greffe génétiquement modifié. Elle peut également consister en l’inverse (un greffon génétiquement modifié sur un porte-greffe non génétiquement modifié) mais le document n’aborde pas cet aspect-là. La technique de greffe n’est donc pas en tant que telle une technique de modification génétique mais une technique de transformation (la caractéristique liée à la modification génétique est apportée, non insérée). Or, la greffe de plantes transgéniques est d’ores et déjà mise en œuvre dans des essais en champs de plantes à l’instar des essais de vignes transgéniques en France pour lesquelles un greffon non transgénique avait été assemblé à un porte-greffe transgénique. La question est donc de savoir si l’on s’oriente vers un possible abandon du statut OGM de ces plantes. La plateforme NBT ne le demande pas mais suggère que l’autorisation commerciale nécessaire pour le porte-greffe transgénique soit valable quel que soit le greffon fixé dessus. Une approche à n’en pas douter qui fait fi du cas-par-cas, principe pourtant adopté dans la législation à la demande des entreprises…

La Commission européenne, qui a reçu cette analyse, n’a pas encore tranché

Interrogée par Inf’OGM, Dorothée André, de la Commission européenne, a indiqué avoir également été destinataire de cette analyse, précisant que « nous n’avons, à ma connaissance, pas reçu d’autre analyses de la part de l’industrie. […] Nous recevons également des positions exprimées par des États membres, des organismes publics ou ainsi que des ONG ». Ainsi, la Commission européenne a reçu les analyses du Ministère allemand de la protection des consommateurs et de la sécurité des aliments, du comité consultatif sur la dissémination dans l’environnement du Royaume-Uni, du Conseil Consultatif de Biosécurité belge et de la Commission néerlandaise sur les modifications génétiques. Concernant les ONG, la Commission européenne indique qu’il ne s’agit pas « de document d’interprétation à proprement dit », mais de prises de positions politiques. Dorothée André souligne également que « l’analyse juridique que la Commission mène se base sur sa lecture de la législation communautaire ». Une analyse dont les conclusions sont encore attendues. En juin 2014, Eric Poudelet, également de la Commission européenne, rappelait à Inf’OGM qu’« un groupe de travail des États membres s’est penché sur la question du point de vue scientifique. Néanmoins, le fait de savoir si un organisme produit à l’aide d’une nouvelle technique tombe sous la définition d’un OGM est une question éminemment juridique et [les services de la Direction sécurité de la chaîne alimentaire, au sein de la Direction Générale Santé et Consommateur (DG SANCO)], en collaboration avec le Service juridique de la Commission, examinent la question ». Il espère, sur le point du calendrier suivi, « que le résultat de leur analyse pourra être présenté dans un futur proche aux États membres et à toutes les parties prenantes »…

[4] nucléase à doigt de zinc (ZFN-1, ZFN-2 et ZFN-3), mutagenèse dirigée par oligonucléotides, cisgenèse, méthylation de l’ADN dépendant de l’ARN, greffe (greffon non-GM sur porte-greffe GM), amélioration inverse, agro-infiltration

[5] Être défini comme une OGM nécessite, selon la plateforme NBT : 1) d’être un organisme ; 2) non humain ; 3) dont le matériel génétique a été modifié par rapport au matériel végétal de départ ; 4) dont la modification génétique ne se produit pas naturellement. Par ailleurs, sous réserve de modification de la législation européenne, une plante génétiquement modifiée (PGM) est considérée légalement comme soumise à la législation sur les OGM si la modification génétique est obtenue par utilisation d’une technique listée dans l’annexe 1A point 1 de la directive 2001/18, et non par une technique listée dans l’annexe 1A point 2 ou dans l’annexe 1B

[6] , « Nouvelles techniques de biotechnologies : l’UE se met-elle volontairement en retard ? », Inf’OGM, 25 mai 2012