Dossier – Convoitises autour de la biodiversité cultivée

Depuis vingt ans, Inf’OGM suit le dossier des plantes transgéniques. Voici dix ans, ce dossier s’est élargi à la problématique des nouvelles techniques de modification génétique et de la désormais célèbre question posée par les entreprises : ces nouvelles techniques donnent-elles des OGM soumis au champ d’application de la loi, ou non ?

Et aujourd’hui, un autre sujet apparaît sur les radars, discutés dans une relative intimité des instances internationales jusque récemment : la dématérialisation des ressources génétiques. Un terme a priori complexe pour désigner le séquençage de génome de végétaux et l’enregistrement numérique de ces séquences dans des bases de données.

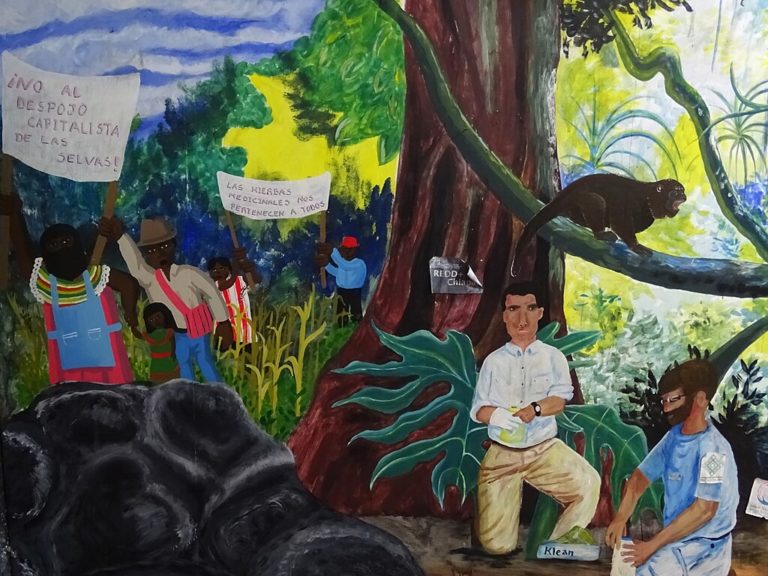

Un thème qui forme un ensemble cohérent avec celui des plantes transgéniques et des nouvelles techniques de modification génétique. Un ensemble qui concerne simplement la stratégie d’entreprises pour avoir gratuitement accès au « vivant » tout en réclamant ensuite une propriété industrielle qui l’englobera.

Dans ce dossier, Inf’OGM choisit d’aborder ce nouveau thème de la « dématérialisation » du vivant et comment cette approche arrive à point nommé pour les entreprises qui souhaitent échapper à toutes contraintes législatives les obligeant à partager les bénéfices financiers tirés de leur exploitation de la biodiversité cultivée.