Brevets sur le vivant, une épée de Damoclès

Aujourd’hui, lorsque l’on s’intéresse aux brevets appliqués au monde végétal, notamment aux OGM, nous sautent aux yeux les liens inextricables qui se sont tissés depuis des années entre le monde des brevets et celui des biotechnologies. Ainsi que le nombre de points d’achoppement que l’on peut y rencontrer et qui font planer de nombreuses incertitudes sur les filières.

Des problèmes juridiques complexes parfois, comme pour la bataille autour des brevets sur Crispr-Cas9 [1] ou pour l’affaire des poivrons issus de procédés essentiellement biologiques en cours devant l’Office européen des brevets [2]. D’autres problèmes également économiques comme pour les relations entre les brevets et l’innovation.

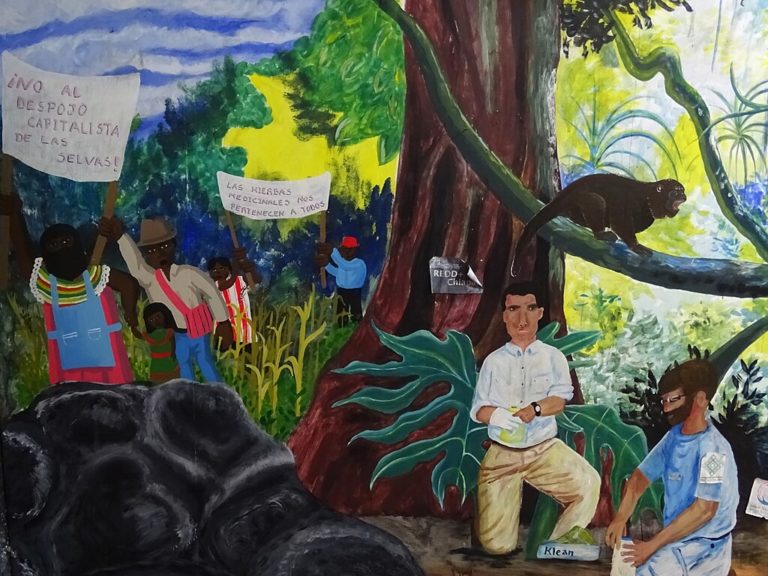

Mais ces écueils posent avant tout des défis politiques. Des défis qui impliquent de faire des choix entre plusieurs intérêts antagonistes : protéger les inventeurs, protéger contre la biopiraterie, garantir la liberté de choix et d’information des citoyens, etc. L’affaire du poivron, le statut de l’Office européen des brevets, le rôle des brevets pour l’innovation, l’avenir de la brevetabilité des informations génétiques, l’étiquetage des OGM face aux brevets, etc. : autant de problèmes qui questionnent l’utilité du système des brevets et des intérêts qu’il sert.

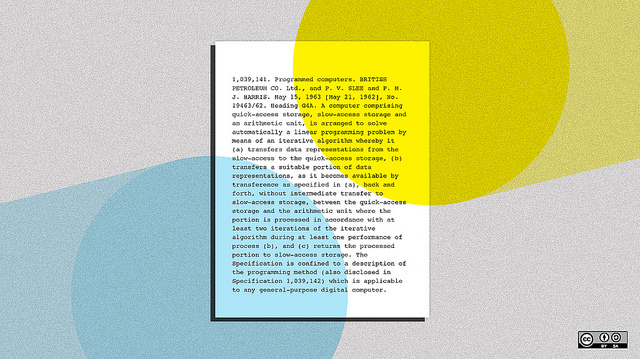

Le lecteur novice sur la question des brevets verra dans la brochure OGM et brevets : suivez le guide (disponible sur notre boutique en ligne) une parfaite introduction générale à toutes ces réflexions.

[1] , « Crispr : fin de la bataille rangée sur les brevets ? », Inf’OGM, 24 mars 2020

[2] , « L’Office européen des brevets en circuit fermé », Inf’OGM, 25 mars 2020